张求会(章静绘)

广东行政学院文史教研部张求会教授,长期从事义宁陈氏家族研究,曾出版有《陈寅恪家史》《陈寅恪丛考》等著作。他最近新出版的《陈寅恪四书》(《馀生流转》《古调犹弹》《世外文章》《尔尔区区》四种,广东人民出版社·之间),或钩沉拾遗,或发皇心曲,或激浊扬清,或正视得失,为研究陈寅恪提供典型范例与独特兴味。在接受《上海书评》记者专访时,他强调:“陈寅恪先生的影响和意义:人格力量第一,思想观点第二,学术贡献第三。”

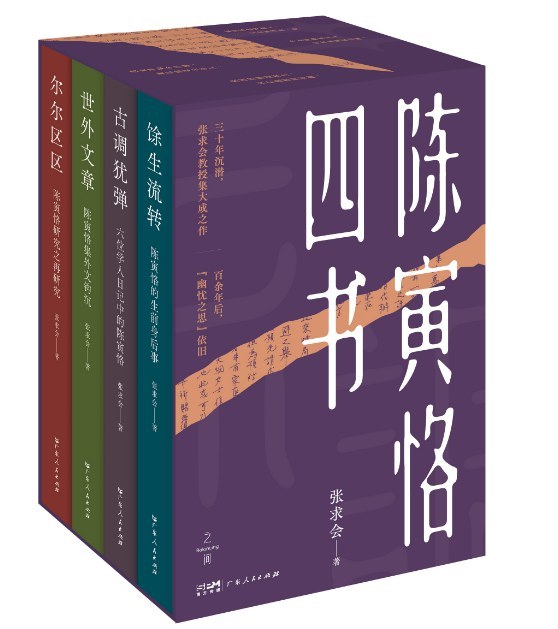

《陈寅恪四书》(《馀生流转》《古调犹弹》《世外文章》《尔尔区区》),广东人民出版社·之间,2025年1月版,1300页,268.00元

您最初是研究陈寅恪家史的,义宁陈氏从陈宝箴、陈三立到陈寅恪三代的传承,您曾用“从政治世界走向文化世界”来概括,我们该如何理解这一文化世家与中国近代历史文化进程的关系?陈宝箴、陈三立对陈寅恪的影响主要在哪些方面?

张求会:是。我接触陈寅恪,是从他的父亲陈三立开始的,然后是他的祖父陈宝箴,再后来才是陈寅恪。当然,前后没有十分清晰的界线,经常是对两代人或三代人都会有所涉及。能够对义宁陈氏数代人做整体性研究,也许是我的一个“特点”;不过,对每一代人都没有研究透彻,也是我的明显不足。

义宁陈氏三代“从政治世界走向文化世界”,这个说法是胡文辉2019年在给我那本《陈寅恪家史》作序时提出来的。文辉治学,能于小处发力,更能见其大端,称得上旧学深邃、新学融通,在当代学界凤毛麟角。他的这个概括就很让我敬佩,《陈寅恪家史》的护封上就采用了这句话。

回答您的问题,也可以摘抄一段胡文辉的序言:“义宁陈氏之浮出历史的海面,有两个特别关键的节点:第一个节点是太平天国。举人陈宝箴最大的作为,不如说是乘时而起,为义宁陈氏搭建了文化平台,积累了人脉资源,这才有了诗人陈三立、史家陈寅恪的闪亮登场。第二个节点是废除科举。近代以前,中国社会重心在士绅阶级,士人与官僚不分,学问与政治不分。到了西风东渐的时候,旧制度雨打风吹去,科举亦随之水流花谢。而科举的废除,不仅意味着士人立身托命之途完全改易,也意味着学问与政治完全分作两途。在这样的背景下,陈门子弟本来就在教育上异常用力,则选择学问一途自是顺理成章。而且,陈宝箴既沦为政治罪人,其后人弃政从文就更易理解了。”(《陈寅恪家史》,东方出版社2019年版,序)

江西义宁陈氏的转向、转型并非孤立的个案,广东新会梁启超家族也是一个类似的成功范例,可见这样的转型确实具有一定的普遍性。我们今天之所以特别关注义宁陈氏,主要原因是陈寅恪的存在太抢眼了。

陈寅恪晚年有一首诗《乙巳冬日读清史后妃传有感于珍妃事为赋一律》,其中两句最有名:“家国旧情迷纸上,兴亡遗恨照灯前。”(《陈寅恪集·诗集》,生活·读书·新知三联书店2015年版,172页)这里的“家国旧情”“兴亡遗恨”,可以看作是陈宝箴、陈三立对陈寅恪的重大影响。说得煽情一点,可谓义宁陈氏的“文化基因”。从20世纪30年代至60年代,在国家、民族的生死关头和政治、文化的转折点上,陈寅恪继承了家族的传统,以他特有的方式展现出“入世”“预流”的积极姿态甚至战斗姿态。我认为,这一点是祖父和父亲对他最主要、最关键、最持久的影响。

陈寅恪先生一生遭际坎坷,我隐隐觉得,那一代经历了家国动荡的学人很多都有豪杰气,他们的学术成就及品性气质与此似乎也有些关系,您是怎么看的?或者说,现在的学人对比陈寅恪那一代学人,差别是什么?

张求会:我非常认可你讲的“豪杰气”。这样的“豪杰气”,在不少民国学者身上都不同程度地存在着,不经意间就会有所呈现,留下不少佳话。今天人们常挂在嘴边的“民国范儿”,其实就包含了这些佳话。王汎森先生当年那句“天才总是成群地到来”,很多人记忆犹新,我相信这里的“天才”并不局限于创造卓越的学术成就,也应该包括整体表现出来的卓尔不群的品性、气质。

说起陈先生的学术成就与“豪杰气”的关系,我的第一反应是《柳如是别传》。陈先生以“惊天地、泣鬼神”的气魄,拼死完成这部学术巨著,自问世以来就一直陷于争议之中,却坚挺地屹立到现在。大家都知道,陈先生写这部奇书是为了“颂红妆”,尊崇气节、贬斥势利这条主线贯穿始终。这方面的论述已经有很多,我现在还讲不出什么新意,暂且略过,只谈谈他在重大关头的选择和坚守。

陈先生一生,战乱、疾病、饥饿、贫穷、迫害、背叛等等人生大不幸,几乎都遭遇了,想起来真是可怜又可叹。

1937年,为了逃离被日军占领的北平,他打扮成做生意的,拖儿带女,追随南迁的清华大学。临行前,他让大女儿流求背熟亲友地址,以防走散,“更重要的是如果随身带地址簿,万一被查到会牵累别人”(《也同欢乐也同愁:忆父亲陈寅恪母亲唐筼》,生活·读书·新知三联书店2010年版,133页)。蒙难之际,仍然不忘他人安危,实属难得。

1938年之后数年间,全家人困居香港,夫妇俩贫病交织,孩子们食不果腹,惨不忍言。最困难时,“得一鸭蛋,五人分食,视为奇珍”。相比之下,精神之苦更甚:“汪伪之诱迫,陈璧君之凶恶,北平‘北京大学’之以伪币千元月薪来饵,倭督及汉奸以二十万军票(港币四十万)托办东亚文化会及审查教科书等”(《陈寅恪集·书信集》,生活·读书·新知三联书店2009年版,83、85页)种种威逼利诱,均遭到陈先生的拒绝。

1942年,挈妇将雏逃离香港的经历可谓惊心动魄:途经澳门时,陈寅恪带着二女儿小彭作掩护,与人秘密接头,取来路费。这才听对方说此前先后派人五次送信,均未收到,有一次送信之人“被敌以火油烧杀一次”,“凡接信者皆被日宪兵逮问”(同前,第83页)。在一次次生死考验面前,陈先生和同时代的豪杰们硬生生扛了过来。

还有一次,“豪杰气”也是溢出画面。1953年11月22日,一个星期天的上午,陈寅恪口述、唐筼笔录,让昔日学生汪篯转达出任中国科学院中古史研究所所长的两个条件。当时在场的友人冼玉清、助手黄萱都劝他没有必要这样提,陈寅恪坚称自己“不必说假话”。黄萱问:“如果答应你的条件,你又怎么办?”陈寅恪回答:“那我就去,牺牲也可以。”(《陈寅恪的最后二十年》修订本,生活·读书·新知三联书店2013年版,96-97页)

我们都知道孟子有一段名言:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”按照这个标准,陈寅恪先生绝对是真正的“大丈夫”。他的“豪杰气”,也就是孟子所讲的“至大至刚”的“浩然之气”。在陈寅恪身上,既有现代知识分子的特立独行,又有传统士人的坚贞不屈,二者实现了罕见的统一。

现在的学人,在某些具体方面已经或者即将超越陈寅恪,这一点毋庸置疑。学如积薪,后来居上,十分正常。再说今天各方面的条件(尤其是硬件方面),比陈先生当年不知好了多少。但是,最根本的一条则没有可比性,那就是为人为学之德。这一点,只能摇首叹息。不说也罢,免得唐突了陈先生。

在《馀生流转》这一册中,您主要考辨了陈寅恪先生在1949年后的一些重要事件,我们知道,彼时一流学者大都选择留在大陆,陈寅恪先生之留下,有什么特别或偶然的原因吗?

张求会:一流学者在1949年的去与留,是一个非常值得深入研究、持续关注的话题。其他学者的选择,我所知有限,不敢评论。陈先生的去留,早就有了结论:“陈先生最后未能离开广州固是事实,但我们决不能说他自始至终从来没有考虑过‘避地’的问题,因为已经有足够的材料证明他不但有过‘避地海外的念头’,而且在一定程度上曾经付诸行动。”(《陈寅恪四书·馀生流转》,广东人民出版社2025年版,第81页)这是史实,无论能不能接受,都无法改变。

陈先生研究历史,强调“了解之同情”,我们也应该用这种方法研究他的这段经历。2009年、2015年,我先后接受过凤凰卫视和央视纪录频道的采访,对这个问题有过解说。这两段视频,网上都能找到。我在这里再补充四点:

其一,陈先生为了“避地海外”而一连两次向友人有所请托,都发生在1949年5月,而广州解放是1949年10月14日,也就是说,这两件事是新中国建立、广州解放之前的“旧事”。这两个时间节点,务请研究者、评论者多加留意。

其二,陈先生及其夫人对于即将到来的新政权有所疑惧、意欲闪避,既有因为不了解而害怕这类人之常情在起作用,也有某些偶然因素在起诱发或促进作用。在整个过程中,陈夫人唐筼女士更像主角,较之陈先生更加主动、积极。

其三,晚年的陈先生,就其病残之躯而言,最希望获得太平安稳、衣食无忧、有医有药的生活条件。但是,放眼海内外,很难找到可以满足这些条件的地方。退一步讲,就算有这样一个所在,当时的陈先生也未必符合“用人单位”的要求。

其四,“避地海外”的念头之所以萌发,接下来的行动之所以发生,用今天的话来说,更多的考量无非是努力争取确定性、稳定性,以对抗非确定性、非稳定性。探究这段旧事,更大的意义在于吸取教训,始终为一流学者提供充满确定性、稳定性的必要环境,因为他们从来都是国之瑰宝。

关于陈寅恪先生的一桩公案,即刘节尊敬老师乃至代老师挨斗的故事,您大概已经将所有能发掘的材料穷尽了,可是我们仍不能得到一个比较明确的答案。作为学者研究,固然要尊重事实,不做过度阐释,如果暂时悬置学者的立场,您倾向于如何判断此事的真实性?

张求会:先说一个最近找到的新材料。我在《馀生流转》里引用了2013年4月17日《南方日报》“广东世纪学人”专栏里的一篇文章,即该报记者采访刘显曾、刘颂曾兄弟后撰写的《刘节:史家风骨士子魂》。其实,这篇文章不是完整版。当年刘显曾先生根据记者的采访提纲作了认真回答,但在见报时,有不少文字被删略了。今年2月28日,刘显曾先生病逝。他的表弟洪光华博士为了纪念他,特意辑录了这些被删文字,在微信公众号“刘节先生研究”予以公布。其中有这样一段对话:

南方日报:陈寅恪先生在中大任教时,两人亦师亦友,你怎么看待这种关系和感情?据说每逢过年去陈寅恪先生家拜访,刘节先生都会对老师行下跪叩头的大礼,您见过这样的情景吗?

刘显曾:关于拜年三跪九叩的事,我倒没见过。但平时他对陈公公那种尊敬的态度是在生活中都能感受到的,所以我在文章中曾说他对陈公公是“一日为师,终生为父”。我觉得他对别的老师可能也是这样的,例如他对王国维、梁启超也是一样的,只是陈公公和他有了这样近便的条件。

有一说一,有二说二,即使传闻有利于塑造父亲的光辉形象,也不能说违心的话。刘显曾守住了底线,不愧是历史学家刘节的儿子。刘显曾在这篇文字里虽然没有谈到父亲是否代替陈公公挨斗的事,但是他那种实事求是的精神完全适用于探讨这个问题。在没有新的史料出现之前,我对此还是持否定态度,也就是说,这件事的真实性很值得怀疑。

与“过度性阐释”相比,我更担心“选择性呈现”或“选择性遗忘”。我愿意把分散在《馀生流转》不同地方的两句话整合在一起,再说一遍:

即使刘节逢年过节从未行跪拜之礼,即使刘节从没有代替陈寅恪挨批斗,即使刘节并没有为老师、师母送终,依然削弱不了陈、刘师生伟大人格的无限魅力,依然改变不了师生二人饱受无情迫害的惨酷事实,依然消解不了悲剧何时重演的深忧巨患。重提这桩可了于一时但难了于一世、可了于一人但不可了于一族的公案,自有其意义和价值:一旦“选择性呈现”和“选择性遗忘”成为群体性习惯,谁又能确保灾难只会“选择性重现”而非“必然性再临”?

您在《古调犹弹》这一册中通过日记分析了六位学者与陈寅恪先生的交往,吴宓与陈寅恪先生的关系极好,您能谈谈他们之间的关系吗?傅斯年似乎与陈寅恪先生曾有些龃龉,这主要是什么原因造成的?

张求会:正好今天(4月13日)我从报纸上看到《吴宓师友书札》(吴学昭编,商务印书馆2025年3月出版)的书讯,于是第一时间托朋友下单购买,因为想看看有没有新的材料,特别是他和陈寅恪的往来书信。吴学昭女士是吴宓著作整理、研究的第一功臣,她的《吴宓与陈寅恪》初版本及增补本对于陈寅恪研究也发挥过很有力的助推作用,我在《陈寅恪四书·尔尔区区》里专门有一篇书评谈论这本书。

陈寅恪、吴宓确实“关系极好”,彼此都将对方视为挚友,这一点早已成为世人皆知的定论。我对吴宓先生的关注,主要缘于研究陈寅恪先生的需要,虽然发表过几篇文章,但谈不上专精的研究。《陈寅恪四书·古调犹弹》之所以没有选用吴宓日记,一方面是因为《吴宓与陈寅恪》等成果早已将日记的精华发掘得七七八八,另一方面是涉及陈寅恪的文字特别多,如果采用其他各篇的写法(摘录正文、添加按语),那么这一册书的厚度可能和其他三册书对比悬殊,不成比例。

陈、吴二人,至少在我们这些上世纪九十年代开始文史研究的人看来,都是足以让灵魂震颤的大神。吴宓先生其人其事,尤其让人觉得不可思议,很多时候会使读者感到难过又难受。吴宓先生留下的作品,总量上比陈寅恪先生丰富得多,而且不断在增加。但是与之不相匹配的是,对吴宓的研究总觉得缺失了一些重要的东西,给人的整体感觉,有点像俗话说的“挠不到痒处”。比如对他的性格分析,没有专门的心理学(统称)背景,我看很难讲得清楚。我不揣谫陋,举一个自身的例子。十多年前,我用新出的《吴宓书信集》(生活·读书·新知三联书店2012年版)作素材,写了一篇《裂痕初现:1948-1949年的父女情》(载《东方早报》2012年2月12日),尝试着从家庭生活、个性因素、时代变革相交织的维度,对比陈、吴两家父女情的同异。这么多年过去了,我依然认为:导致陈、吴二人1925年后学术成就、社会影响逐渐形成落差的重要原因之一,是陈寅恪娶了一个好太太。与妻子琴瑟和谐、互为知己,堪称陈寅恪一生最大的幸福。

另外,也许是相关材料依然有待访寻、补充,至少目前看来,在陈、吴半个世纪的交往中,两人其实处于不完全对等的地位。陈年长吴四岁,这种无法改变的先天优势,一辈子如影随形,不知不觉间演变成了学识、见解、成就等诸多方面的后天“优势”,使得他者眼中的吴宓在许多时候更像陈寅恪的“迷弟”。借用“迷弟”这个流行词语,可能稍稍涉嫌对吴先生的不尊敬,但确实是我的一种感觉。

傅斯年与陈寅恪的龃龉,成因很复杂,有相当的必然性,也有很大的偶然性,不能一概而论,更不能简单地评判孰对孰错。二人的关系,我在《古调犹弹》和《尔尔区区》里都有涉及。从现有材料来看,张旭东所言“伟大而又曲折的友谊”依然是对陈、傅关系最好的概括,很难被推翻。张旭东的文章(《陈寅恪与傅斯年》)不难找到,我的小书里也有补充,不再赘言。

关于陈寅恪的研究,您觉得在当下最大的意义是什么?研究中最大的困难是什么?

张求会:在《陈寅恪四书》的某次分享会上,有一位书友让我对陈寅恪先生的影响和意义排一个顺序。我想了想,给出了这样的答案:人格力量第一,思想观点第二,学术贡献第三。研究陈寅恪,在当下或将来的意义,也可以对应这三点,排在第一的永远是人格力量。古人常说“道德文章”,“道德”第一,“文章”第二。这个排序,很中国,也很持久。

我在《陈寅恪四书》的后记里写了一句话,这句话是某日凌晨半梦半醒间想到的,周边产品的设计者看中了它,在明信片上印了这句话,不少读者也表示喜欢它。我把这句话搬过来,希望它为将来作一个见证:“只要陈寅恪先生在其著作中警示过的那些问题还得不到解决,那么,一切通过还原历史场景、揭橥真实意愿来帮助人们准确理解陈先生的作品都不会是无用的。”

陈寅恪研究,排除是否“敏感”这样的无聊因素,最大的困难还是材料问题。一是材料的开放性使用,二是材料的真伪性辨别。各举一个例子吧。

《馀生流转》里有一篇文章《〈陈寅恪授史图〉初探》,围绕着陈寅恪在住宅二楼走廊上为学生开课的一张旧照片而做文章。我利用听课学生的回忆材料,结合相关文献,考证出这张照片的拍摄时间应该是1957年3月8日。同一天拍摄的还有另一幅照片,展示的是陈寅恪在黄萱帮助下开展科研工作的场景。我推测,两幅照片的主题都是配合中大落实知识分子政策的宣传需要。这个推论,幸好在该校百年校庆之际,从陈寅恪故居新布展的图片说明中得到了间接证明,但是没法查验官方档案。类似这样的苦恼,远不止这一处,估计一时半会儿无法解决。

另一类烦恼,短时间内也解决不了。真材料用不好,一般来说,其概率不会太高;材料真假难辨,概率就低不了,而且随着陈寅恪信札的拍卖价格不断攀升,概率可能还会越来越高。《陈寅恪四书》第三册是《世外文章》,里面有三封书信在真实性上存在着争议,尤其是最后两封。我在这册书的导语里这样写道:“(收藏家)W君认为,‘文’‘物’不可分离,‘物’假,‘文’亦假。‘皮之不存,毛将焉附’,此之谓也。窃以为,‘文’真‘物’亦真当然最理想,但也不能排除‘物’伪而‘文’真的可能性。俗话所称‘照猫画虎’(我改称为‘照虎画猫’),或许可以为之下一注脚。”这里的分歧和争议还会持续下去,各有各的理,但对于依赖材料做研究的人来说,不得不慎而又慎。

还没有评论,来说两句吧...