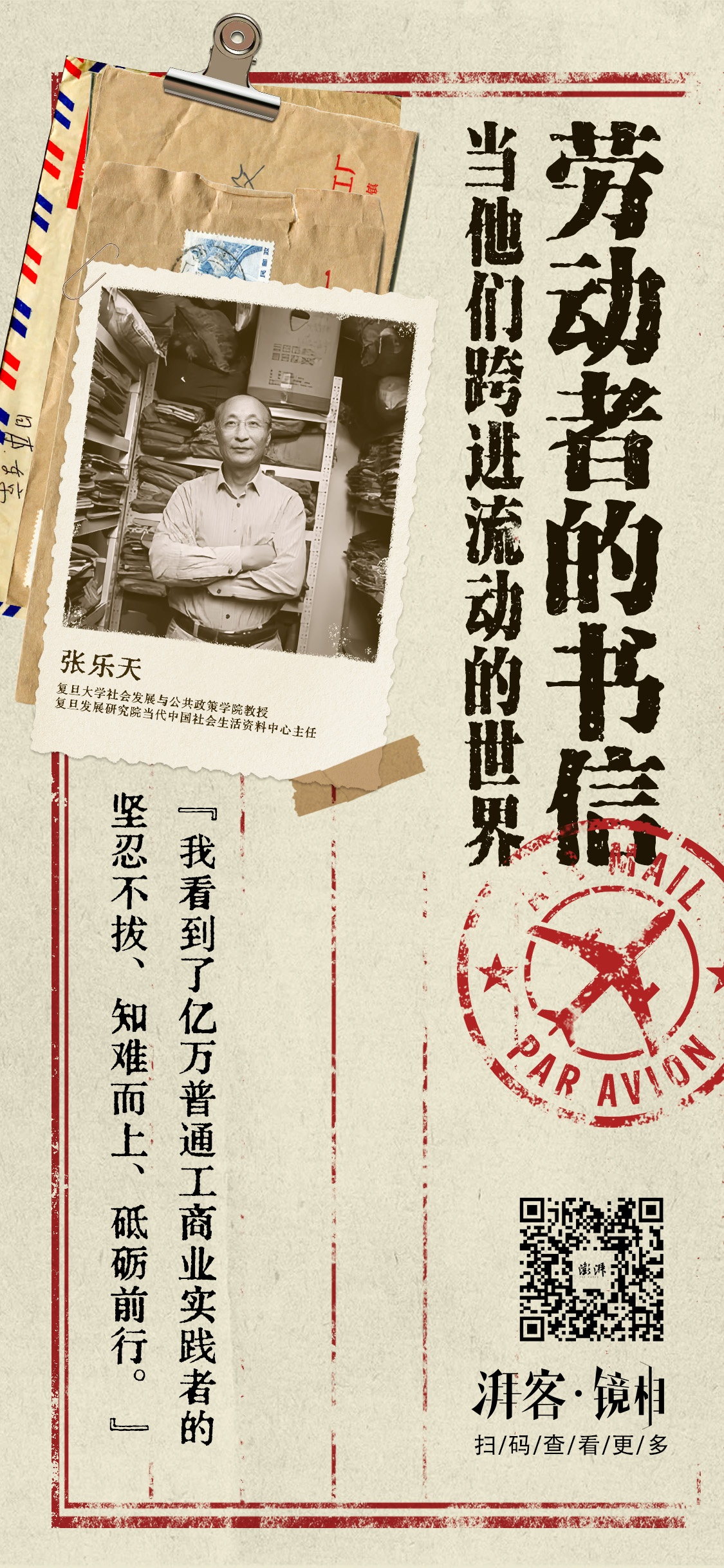

【编者按】

历史的魅力,也许也藏匿于一摞摞尘封书信的褶皱之中。上世纪八九十年代,双手和土地的联系逐渐松动,人们扔掉锄头、走出村落,跨进流动的世界。复旦大学社会发展与公共政策学院教授张乐天收集整理了大量劳动者的书信,它们来自乡镇工厂、民营企业、少女心房,也来自异国他乡。字里行间,不仅有商业意识的觉醒、政策变革中的裂隙,还有经济神话下的琐碎......它们是社会转型期的微观样本,描摹出八九十年代劳动者在城乡流动中流转的心事。

五一劳动节期间,我们整理了五组劳动者主题书信,让这些沾着机油与汗水的字迹告诉我们,一群人如何用最朴素的生存哲学,在流动的时代中为自己架起桥梁。

海报设计/王璐瑶

文/张乐天

1990年代初,江苏省兴化市永丰乡西营村青年农民陈逸航与他的同学们一起,先后从县职业高中毕业,结束了求学生涯。

党的十四大正式确立了社会主义市场经济的发展方向,国家政策空间已打开,农村青年有机会自主创业、自由发展。

像全国数以亿计的农村青年一样,陈逸航他们被社会主义市场经济所燃起的希望之光所吸引,告别父母、离开村落,上下求索、坚忍不拔地探寻新的人生道路。陈逸航保存的82封书信记录着“寻路”中的点点滴滴。

路茫茫,在何方?

江苏中部河下里区域是长江、淮河两大水系间的一大片低洼地,兴化市更是位于河下里的“锅底洼”。这里地势低平,水网稠密,河荡相连,“无舟不行”。地理环境孕育了永丰一带的农业与运输业。农业以水稻为主,间有蚕桑;运输业依靠纵横交错的河道展。部分农民兼顾运输业与农业,当地人称他们为“船民”。

陈逸航,江苏兴化市永丰镇西营村人,初中毕业后没有考进高中,就读于兴化职业中学。在同学们眼里,陈逸航是一位“朴素、诚实、和蔼、勤奋”的好青年,是“公认的才子”、“永远乐观”的好同学。1991年初夏,他职业高中毕业,参加了当年的高考。名落孙山,回家种田。

他刚回家几天,就遭遇连续特大暴雨,河水泛滥,全村的水稻田、棉花地都被滚滚洪水淹没,眼前汪洋一片,连建在高地上的房子都进了水[1]。他与父母乡亲们一起挖土装袋打坝头,努力把洪水挡在农田的外面,然后用各种不同方法排水。经过十来天的奋斗,陈逸航家的水稻损失较小,但棉花注定欠收了。看着稀稀落落的棉花,他感叹传统农业的无奈。

他是自由的,决心去找工作机会。父亲是个老实巴结的农民,他自己跑到附近几个乡镇企业去“碰运气”。1991年8月中旬,镇塑料厂同意他做一个候补人员,有活的时候去干,没活就回家等通知。

一个月以后,永丰镇塑料厂通知他,交足500元集资款,他可以成为正式职工。他与父亲商量,父亲说,家里经济困难,但咬咬牙也要想办法。

这是什么样的塑料厂?其实,这只是一个专门清洗废旧塑料薄膜的场所。企业把扬州、南京等地化工厂里肮脏的塑料薄膜收集起来,运送到临河的地方。工人们在河里把塑料薄膜洗干净,再凉干,叠齐,以备化工厂回收再利用。陈逸航每天在河水里清洗塑料薄膜,浸肿了双脚,弄花了脸,还不时忍受着刺鼻的气味。

他坚持着,却不甘心。

下班回家,有一点儿时间,他就“孜孜不倦,坚强地啃《新概念英语》”,以便让自己更加强大。这种精神深深感动了他的同学钟望舒。

1991年年底,镇塑料厂的承包期到了,来年需要有新人承包。陈逸航做了最大的努力,但是,他在乡镇格局中太细嫩了,失败在所难免。他的同学温言知道后写信安慰他说:

这不要紧,大丈夫不会因一条路不通而泄气的,天无绝人之路么!啊,是不是?振作一些,我相信以你老兄的才干,还能多闯几条路。看见不通再回头,总有一条是通的。目前最主要的是等待时机吗,你有什么好念头告诉我一声。

承包之路不通,他注意到货运生意不错,就想起是否能搞货船。他与钟望舒他们商量,钟望舒“非常愿意”一起搞,还告诉陈逸航,他在牛塘时有个朋友,对于购船的事十分精通,如果需要,可以写信叫让这位朋友帮忙。但此事投资太大,陈逸航根本承担不起。

在讨论货船时,陈逸航还在交流着其他可能性。1992年4月26日,他的同学、朋友程既白劝他“下江南”:

对于小弟在家烦恼,我的看法是这样,对于你的家庭是没有什么后顾之忧,在家里的厂又呆不下去,正如蒋兄所说到外面撞一撞,或许能够撞一条出路,好多的江南人曾对我说,我们现在不是赚钱的时候,应找一些有技术的厂,学到了技术回去可能也会派上用场,有的甚至终身受益,在此我把基础打好了,一定会尽力而为的,不过我这里只是一个方面,另外还要争取其它方面,你以前不是说你姨妈舅舅在江南吗,不妨也可试试。

江南,即苏南地区乡镇企业的蓬勃气象,早就引起陈逸航的关注,被程既白一提起,他马上心动了。此时,兴化也传来一个消息,说新办的节日灯具厂正在招工,职业中学的学生可能被优先考虑。何去何从?陈逸航选择了更令他神往的江南。

下江南,陈逸航先到了无锡市堰桥乡横排圩村亲戚家里,先做做临时工,等待招工的机会。1992年10月11日,程既白鼓励他说:“我为你的这次闯劲而感到高兴……也许这次你会闯出新的成果,学会多方面的职能去迎接未来生活的挑战。你说对吗?”

1993年7月,陈逸航进入浙江省桐乡市洲泉镇凤鸣化纤厂,在机修车间做机修工作。

1995年初夏,陈逸航决然辞职,回到老家,筹划着新的创业。他信心满满,因为他不再一个人孤军作战,身边一直站着体贴入微的林栖月,两人已于当年2月1日喜结良缘。

林栖月,陈逸航隔壁镇里的一个农村女孩,一度对陈逸航着迷。1992年5月13日,她信手命笔,写了一封书信给陈逸航,似情感充溢,又晃然若失:

逸航:

给你写信,就象跟老朋友叙旧似的,十分的亲切,特别的自然,很高兴认识您,也很乐意和你一起探讨人生,畅谈理想。

一吐为快。

女娲给了人类永恒的生命,上帝给了人不息的灵魂,所以人是一个有思想,有感情,有生命的动物。有的人奢望物质享受,有的人追求精神财富,有的人心胸狭窄,有的人虚怀若谷,有的人未老先衰,有的人却青春永驻……形形色色的人,缤纷多彩的生活。

别林斯基说过:“世界上有两种人,一种人,虚度年华;另一种人过着有意义的生活。在第一种人的眼里,生活就是一场睡眠,如果这场睡眠在他看来,是睡既柔和又温暖的床铺上,那他便十分心满意足了;在第二种人眼里,可以说,生活就是建立功绩……人就在完成这个功绩中享受自己的幸福。”我们是青年,是新时代的青年,我们都希望超越自我,走在时代的最顶峰。面对人生,面对我们不断进步地社会,我们只有学习,学习,再学习和不懈的追求,才能走在时代前列,才能不被社会所淘汰。杨朔曾经说过:作为一个人,不经历过人世间的悲欢离合,不跟生活打过交手仗,就不可能懂得人生的意义。正视现实,我没有什么豪言壮语,精词丽句,我只想呐喊几句:年轻的朋友,当你在用漂亮的外衣装饰自己的同时,应多用些知识来充实自己的心灵。多多的光顾知识海洋吧(这样当青春一去不复返的时候)回忆往昔,我们这代青年应无愧社会,无愧于过去。

这就算我的《青春自由记》,愿它能给你带来某种启示和鼓励。

我不相信命运。我常常扪心自问:“你有知识吗?你有事业吗?你有爱情吗???”“没有,什么也没有!!!”一个虚无缥缈的人回答。有时候,我开朗活泼,有时候,我空虚寂寞,郁郁不乐,总好象失去了什么。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。苍天不负有心人,终将有一天,我们的知识会积累的越来越多。

朋友,趁着大好时光,勇敢追寻吧,追求你想得到的一切知识,理想,事业,爱情。当你为现实理想并为之奋斗的时候,记住我这个朋友的话:一日曝十日寒是无益的。要知道:Though hardship to the stars.

握个手吧,为你祝福,愿我们能成为永远的朋友!

林栖月“失去了什么”?没有!她只是处于深深纠结中。她倾慕陈逸航,可当时她的表姐小蔓正在与陈逸航恋爱。她不能插足,不会插足,可思念像按下葫芦浮起瓢,令她“郁郁不乐”。

或许,栖月意识到,忙碌是战胜空虚的最好办法;或许,她想打工积累些“私房钱”。她多方托人介绍,寻找打工机会。

她到无锡石塘湾镇一家乡镇漆包线厂打工,每天从早上6点左右开始做工,一直到晚上11点才睡觉。老板脾气粗暴,她刚学绕线时,绕得慢、绕歪了,老板就冲着骂人。有时机器不灵了,老板也骂三怪四地发火。她绕呀,绕呀,想起了《西里西亚的纺织工人》那首诗里的“我们织!我们织!”她感觉自己像西里西亚的纺织工人那样,绕进去对这个世界“三重的诅咒”。她被老板气哭了两回,想打退堂鼓,又怕被别人笑话,坚持了下来。“夜深人静的时候,躺在床上给你写信,千般滋味在心头。”她不想写太多,不能写太多,“因为明天的战斗在等待着我”。

1995年元旦,林栖月决心辞职回家,准备春节结婚。令她恼怒的是,厂里竟然扣下她大半年的工资与奖金。元月7日,她写信给陈逸航,叫他到厂里去打交道:“我知道这事很难办,想想自己辛辛苦苦做的钱不给,心里气愤极了。”

流浪生活

杨雪迎,兴化市戴南镇顾庄村人,与陈逸航一起就读于兴化职业高中。在读书期间,她与号称“三兄弟”的陈逸航、程既白、关逾野关系密切,暗恋着陈逸航。她生性活泼、爱玩,陈逸航有时笑她情感丰富、头脑简单。

1991年7月,她从职高毕业,带着天真去寻找工作,结果处处碰钉子。8月9日,她写信给陈逸航说:

这几天好累好累,无论是体力上,精神上都崩溃了,原以为找工作希望好大,经过这次经历,更证实了我的头脑简单,社会好复杂。我再也不想参于这些捕风捉影的游戏了,踏踏实实地活下去。

她怎么“活下去”?她告诉陈逸航,她们村有许多人家家里买了车床等设备,做螺丝、螺冒,销往南京、扬州等地。她哥哥在西安开了一家五金商店,帮助销售螺丝等产品。她的姑父已经把家里的船卖了,准备买车床。她与妹妹商量了,做螺丝成本低,风险较小,利润高,是否可能相办法筹三千元钱,买车床等设备,在自己家里做。

但雪迎与妹妹一起,怎么也凑不起这三千元钱。她的创业尝试失败了。更让她心烦的是,陈逸航似乎不太“理睬”她。1992年1月26日,她写信给逸航:

近来你似乎不怎么回信,怎么回事,家里太忙,还是不愿意结交我这样一位朋友,你以前不是这样的。不知程有没有回去,他于数日前给了我一封信,好象在无锡生活得还不错,薪水也算可以,我真羡慕你们,至少好打发时间,活得充实。尽管我也清楚以前的想法正如哥哥所说太幼稚了,可是我仍然不愿意象一般人那样平凡的过下去,宁可在家没事干。不过明年我有可能找事情做到时我会告知你的。关现在也没事做,听说他写了一篇《情怀》作品,寄到某地编辑部,真希望能够发表。”

1992年2月3日,除夕夜,杨雪迎与母亲、妹妹一起在家祭祖、敬神过新年。阴历腊月水路繁忙,交通阻塞,运输船飘泊在外,父亲没能回家,新年有些儿清淡。农村的新年,亲戚朋友往来频繁,家族中有些事情需要处理,母亲难以年初就抽身离开,运输船的活怎么办?只得让大女儿雪迎上船。

此前,雪迎无数次上船,那是去玩,只是玩,连煮饭、洗碗之类的事都没有做过。这次可要帮忙干活了。2月8日,年初五,雪迎打点行李从家里出发,到江苏昆山那边的船上。3月4日,她从昆山写信给逸航,说了在船上的体会:

这一次,只有我和爸爸两人,我对船上的常识一点也不懂。很不习惯,真的我也道不清为什么,在家时我也有许多事情不懂不会做,可是我一学就会,而这一次在船上,就是学不会,也不想学,货卖完以后,爸爸就拍电报叫妈上船了。尽管我爸爸在河港来说,是大家公认的一流操作能手,对我也好,从来不责备我,可是我怕。现在好了,妈上船了,我一天到晚睡觉也没事。不过我不想呆在船上,妈妈他们也不要我在船上,过几天我就从无锡回家。

她真心地希望逸航收到信以后马上回信,她最后说:“友情,它不是茶,愈冲起淡;友情,它是酒,愈陈愈香。”

几天以后,正当她准备回家的时候,她的父亲在装货的时候扭伤了腰。她只得继续在船上帮忙,跑了一趟长途,父亲的腰好转了,她才回家。春天,正值农忙,父母都在船上,她只得挑起家里的重担,成了一名“地地道道的女农民”。

1992年秋冬,她家建房,父亲不幸摔伤。12月2日,她写信告诉逸航父亲的情况,还详细讲了新房子的地理位置,邀请逸航去玩。在信的结尾处,她最后表达了自己的恋情:“在这甜蜜的季节里,送给你一份,我日日夜夜的思念。”

逸航没有“接球”。

她灰心,伤心,痛心;烦心家乡的人、家乡的事;决心到陕西哥哥处去散散心。

她到陕西后的情况如何?在关逾野给逸航的一封信里说:“雪迎上次从陕西给我来了一封信,信中提到了你与她的事,字里行间流露出太多的悲伤,现在她已跟其哥到西安去了,至今才给我一封信,信中说她终于解脱了出来。”

1993年8月底从西安回家,由于运输业务繁忙,她有一段时间在船上帮忙,一直没有联系陈逸航。

1994年12月初,出乎她的预料,竟然收到了陈逸航的来信。她兴奋极了,12月23日,她给逸航写了回信:

How do you do!看到你的来信,我好激动,好惊喜,又好难过。真的,我心好不平静,整个思绪全乱了,真没用。

开始以为是关的来信,因为我曾写过一封信给他,一直没有收到回信,我也知道他不一定在家,也不可能象我一样游手好闲,没有事做时就找同学聊天。我写信时就没抱太大的希望,我以为今天终于收到他的来信了,谁知道是你的信,不知该如何表达此时心境。

我以为我这一辈子不可能再与你有何联络了,很可笑是不是?不知尊夫人有没有与你一起生活,你能够写信与我联系,想必尊夫人一定思想新潮、性格开放,属于外向的,我猜得不错吧。

以前的一切的一切都已成为过去,我也不想再提了。更不想尊夫人对我有何成见。既然我们有机会连系上了,就还当一般朋友相处,互相交流也不妨,你说呢?其实,不管怎样,我是无所谓,永远过的流浪生活。

你在信中问我在何处觅宝,说来惭愧,真的,我一直过的最不愿意过的生活——寄生虫。还说那年我学缝纫的事吧,也许因为感情上的事吧,也可算是小小的波折,可是我却似乎精神崩溃,第二年哥哥、嫂嫂他们到西安去,我为了改变一下环境,也跟他们一起在那生活了几个月,可是逃避总不是办法,在那寂寞、孤独,什么滋味都尝试过了,还好,磨炼了自己的意志,变得坚强,自我解脱,最终还是回来了。一晃就是一年,在家呆了一段时间,实在没事做,又选择了学缝纫,总算熬过了一年学徒生涯。现在恐怕能给你们单独做西服了,我学的就是精做西服,这就是我这些年怎样混过来的。你说我堕落否?

为什么她把个体做裁缝称为“堕落”?

“路是人走出来的”

在兴化职业高中读书的时候,陈逸航是班长。他与程既白、关逾野结义“三兄弟”,在校时相互帮助,离校后相扶着“寻路”。关逾野是“三兄弟”中的老大,情感丰沛、优柔寡断,“缓心而无成”,却仍锲而不舍。

关逾野从职业高中毕业后,先在家帮助干农活。1992年过完春节,他与哥哥嫂嫂一起“南下”。2月22日,他从常州写信给陈逸航说:“我现在是在远离家乡几百里的常州给你写信,说句老实话,我很想家,相信曾和我朝夕相处的朋友。然而,一切都身不由己。”

初次离家“出远门”,他受尽了孤独的煎熬,每次收到兄弟的来信,都给他难得的宽慰。他对陈逸航说:

收到你的信,我独自享受着人世间的给予,不是施舍,给我的美好而短暂的疏忽。看着你的信,我仿佛又走回到了昔日的时光。俗语有:“男儿有泪不轻弹”之说,但每每想起这些,眼常会被泪水所朦胧。这也正是对我辛苦而远在异乡值得美好回忆东西。这也正是我值得自慰之处。

他是幸运的。到常州以后,由于哥哥的帮助,他很快进了常州牛塘小轮车厂工作。他干着翻砂做磨具的活,十分繁重,他说:“一天做下来,真是太累了。有时,真做不动了,想要回去。”老板对他不错,叫做干轻点的活,还让他跟着哥哥学手艺。

他从小读书,“手难提,肩难挑”,终究无法适应翻砂的活。趁着夏收夏种农忙,他回家了。

刚到兴化,他打听到兴化织布厂可能开张的消息,由于该厂与职业高中有关,他专门跑到兴化纺织公司、兴化劳动局询问情况,要求织布厂优先招收职业高中的学生。但厂长认为,招职高的学生需要培训才能上岗,而招该厂下岗的职工,一来就可以上岗工作。他曾经找职中的老师去争取,失败了。

陈逸航的母校四舍中学正好缺少教师。他去应试面谈,被录取了,安排教授初一年级语文、初二年级物理、地理以及历史等课程。他上了几天课,一方面觉得才疏学浅薄、误人子弟,一方面也觉得工资才每月六、七十元,太少。他辞职了。

他写信给兴化永丰镇的一个厂长江若华,又请村支部书记推荐,那一天,江若华接待了他。他怀着“滚烫的心”前往,满腔热情被江若华的一句话浇灭:“你只学了一点外贸知识,没有实践经验,这信先放在我这里。”

1992年11月初,他经人介绍,到兴化外贸物资公司办在江苏扬州的一个商品批发部担任出纳会计,月收入约120元。他说:“我来的目的是学习一些商业知识和会计经验。”

但好景太短。一个多月以后,商品批发部“即将关门”,关逾野“烦”;正好,陈逸航也“烦”着。1992年12月24日,他写信给二弟说:

我十分了解你此刻的心情,你现在就好比溺水而不会游泳的人那怕抓住一根草都是好的。你说你要进一家厂,你是否有很仔细想过,你准备在江南厂呆一辈子吗?我想是不会的。假如我现在处于你那种境况。说老实话,我也无法找出出路。但我有一种目的,也就是所谓理想。我还是持上次跟你说的那种观点。现在是紧要时期,你的每一种做法,都应为你的目的打基础。也许你此刻会说我说得太玄实不近情理。但是真的,在那里望不要太多忧伤,反正没多久。明年再说,我也找不到别的话再来安慰你了。

在信的结尾处,他又“奉送一句:潇洒点,拿出以前;有展翅跟现实搏斗,争取做到。”

1993年春,他到无锡市钱桥针织品厂当学徒。这一次,他对待工作的态度与以前不同,他积极起来了:

几个多月的厂里生活,徒工虽然已早完等,但机修的知识永无止境,而要能真正的掌握这些知识那就是勤干,多用脑,因为毕竟那些师傅是不可能靠诉你的,而只有靠看和动手修才能体会到。以前对于修自行车什么的我都毫不顾问,而进了厂之后才知吃了大亏,我想这方面你是优于我的,总之只有两个字“勤”“思”。另外在外,最主要搞好人际关系,这也是一门科学。

工作之余,他,一个二十出头的男孩,寻找着爱。他找到了,憧憬于厂里一位比自己年长一岁的安徽姑娘,“两人可以说十分的要好”。但阻力很大,父母亲戚都反对他招远方的女孩。安徽姑娘的家远在两千多里以外,怎么办?他叹息,唉!“多情自古空余恨,好梦从来最易醒。”

生活在继续,兄弟们寻路在继续。1993年9月15日,多情的逾野写了一封多情的信。

一个多月的厂里生活,有何感受?活重吗?

我们生的宿舍已搬过了,在以前女工生的楼,女工都搬到东边两幢楼,换了一个环境感觉也很不错。晚上看看电视,要不然就陪那位女友逛逛马路,有几次出去真差点越出雷池,回想这些我真是哭笑不得。对待爱情我真没法,我父母还再带信,叫我外地不要找。有时一个人沉静地坐下来想想,几千里的路途,太多的不便可想而知。但那份情感又不能了断,有时真想狠狠心,然一次次又都重新开始......

云弟,中爱那边生意不太好,听我哥说,由于没有本钱和生意,他们父子把船停在牛塘桥,帮人家卸货,中爱又黑又瘦,真是皮包骨头。唉,为了生计,竟然如此。倘若不买船,想想办法让他一样和我们进厂倒也轻松,然现在把一个家,可以说一切都压此,这个赌注靠他父亲已没有用了,他怎能没心事?唉,生活有时真叫人无奈,路终究是人走出来的,无论多么的辛酸......

“从前有个传说,传说中有你有我......”每当轻哼着这首歌,一种惆怅缅怀的心情油然而生,回想你我几人骑车到程兄家去那种欢快稚嫩的心情恐再难寻觅,那样的机会想也不会再有,“叫你一声MY LOVE,亲爱的是否你在思念着我......”轻柔的歌声仍在耳边萦绕,在寂寞的时候,一个人坐下来真想高唱唱出对现实的无奈,唱出对未来的憧憬,来融化心头的空虚与无聊。我这个人有时实在太过于感情,太好动感情,有时感到被人拖离了人群,孤独的要命。那时真想放声大哭,我现在真正的感到我是那样的不合群,我身边没有位谈得来的男友,唉!

日子就这样一天天重复往返的消逝,以前好多记忆已渐渐模糊,那种搏击的浩气已荡然无存,以前你我那种海誓气概已被坎坷的生活磨炼了无影无踪,我感到我们这是在堕落。然一切又有何法?值得欣慰的是我们又走到同一条战线,我们又重新走到一起,虽然走的如此艰辛,我们毕竟又在同一起跑线上奔跑,虽然我们还十分脆弱,但相信生活会磨炼我们的意志和本领(技术)。我们会成熟的,祝我们期盼着“三十真正的而立。”

爱情继续纠缠着关逾野。他抵挡不住父亲“东寻西找”,1994年年初七那天,他的两个女同学宋雨纯与吕丹仪来玩,引起父母的注意。在父母的怂恿下,他真的与宋雨纯接触起来,连续几天与宋雨纯一起玩。初十那天,他正式问宋雨纯有没有可能。韩说她一夜没睡好,这一切太突然,她以前的男朋友每个人的家庭条件都更好,唯一能看中宫的就是脾气好。

宋雨纯不热心,关逾野也勉强。他不满意宋雨纯的相貌,而且,他还感到与宋雨纯“结合太平常了,一点没有诗情画意”。

在工作方面,关逾野一直强调“应有一种向上的意识,做一个创业者”。

1995年年初,他与朋友“一起做了一趟鱼生意,钱没赚到,但终于尝到做生意的滋味。”他不后悔,说“人还有什么比体验生活更令人兴奋的呢。我会向你好好学习,争取多做这样的事情。”

1995年9月,以小弟陈逸航为榜样,关逾野最终说服了父亲,放弃了无锡钱桥针织厂的工作,“打道回村”,准备创业。他在9月17日给陈逸航的信中写道:

不知道未来的路将是怎样,但我相信鲁迅的一句话:“路是人走出来的。”

“路是人走出来的。”正是内生于中华大地上的坚忍不拔、持之以恒的寻路精神,鼓励着千千万万农村青年踏上寻路之旅,披荆斩棘,在希望的原野上砥砺前行,不断创造美好的新生活。

陈逸航他们寻路的每一个脚印,都值得观察、玩味,都内涵着深邃的中国道理。

(作者:张乐天,复旦发展研究院当代中国社会生活资料中心主任、复旦大学社会发展与公共政策学院教授)

*本文经作者授权节选刊发,文内人物均为化名。

[1] 1991年夏季,兴化市遭受百年不遇的特大洪涝灾害,最高水位达3.34米,全境内涝,全市120万人被洪水围困,6.4万多间民房倒塌,为历史所罕见。

还没有评论,来说两句吧...