上海2025年计划新建改建口袋公园60座。口袋公园建设,旨在将更多城市 “边角料” 转化为多功能公共空间,亦是上海打造“公园城市”“千园之城”的重要组成部分。

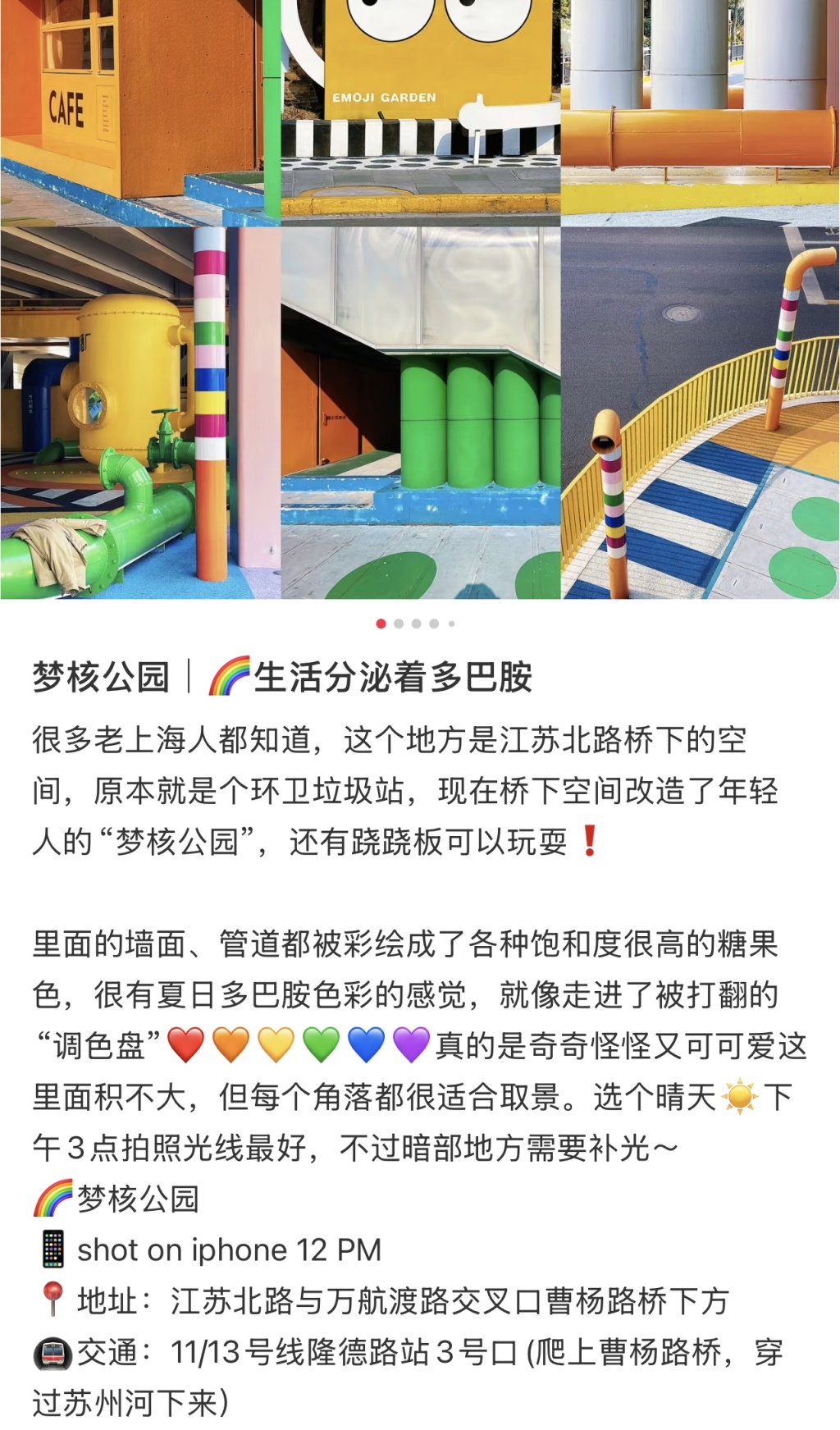

位于长宁区江苏路万航渡路路口、江苏北路桥下的“苏河超级管”(Super Tube),因其大胆的配色和前卫的设计,在2024年1月开放后,一度成为知名的市民打卡点。这座被网友更名的“梦核公园”现在怎样了?

研究员针对该项目进行调研,归纳了其在设计及改造手法上的整体思路,并采访了项目设计方、桥下空间改造的技术专家及业内学者,探讨剩余空间转变为公共服务场所后,在空间使用率与公共利益上如何评判的争议性问题。

废弃空间变身为桥下公园

“苏河超级管”曾经是被围墙包裹的废弃市政班房和环卫收集站,所处场地为长宁、静安、普陀的三区交界,比较边缘,再加上顶部被路桥覆盖,改造前的存在感较低。

桥下区域往往较为阴暗和局促,又因为临近高架桥或其他交通道路,场地安全、场地光照及环境整洁是桥下空间改造的三大难点。这是所有桥下改造项目必须解决的首要问题。

2023年,长宁区建设及管理委员会牵头,启动了江苏北路桥下空间品质提升。2024年元旦,这里从曾经的废弃空间摇身一变,成为了一座色彩绚丽的桥下公园。

为保持主桥的通行功能,江苏北路桥下空间的建设既不能改变桥柱的任何结构,也不能对地面结构的稳固性产生任何影响。但因为地形方正、空间开阔,“苏河超级管”项目总体而言改造条件较好。因此,除了打掉原先封闭的墙体,设计师并没有做过多的空间结构性改动,把更多开放空间释放出来后,保留了不能改动的桥下柱体和管道,并且解决了区域内管道漏水的问题,可以说初步改善了桥下空间的弊端。

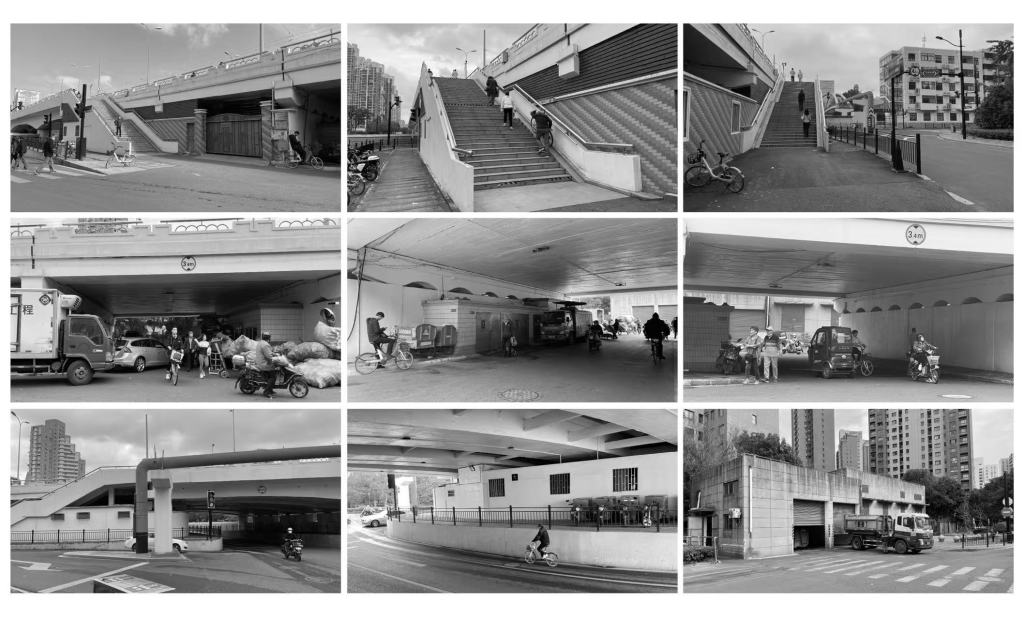

改造前,桥下空间有一大半是封闭且被闲置的。图源:翡世景观

改造后因其大胆的配色和前卫的设计,被网友更名为“梦核公园”。图源:翡世景观

但这个项目的独特性就在于大胆的美学设计及空间规划。因为场地中有几根无法拆除的市政管道,设计方索性把“管道”元素发挥到最大,使其成为了贯穿整个项目的主体设计元素:把管道线性的几何线条及鲜艳活泼的“孟菲斯配色”相结合,在视觉上提高了项目的整体识别度,也利用色彩点亮了桥下灰暗的氛围;利用管道做了软性分隔,在空间上给人通透感及趣味感,结合明黄色的外层围栏,实现了人车分流,确保了场地的安全性;把管道结合墙面、地面上的各种标语口号,作为传递城市精神的标识,在文化层面与市民形成情感共鸣。

也正因为如此,项目被网友自发改名为“梦核公园”。目前,在大众点评输入“苏河超级管”,将被自动识别为“梦核公园”,而百度地图等软件则直接将项目更名。研究员在调研时,接触到的市民对这个与别不同的口袋公园反馈基本围绕着其外形展开,比如“很亮眼”,“看起来耳目一新”等字眼。

空间改造的多重“留白”

研究员在调研后发现,总面积1800平方米的“苏河超级管”公园在改造完成后,处处体现出不同程度的“留白”,让市民可以在空间使用时更为自由和自主。

首先,在空间划分上,项目体现了“去边界化” 的设计理念。整个桥下公园的内部没有采用固定隔断等明显的区域分隔元素,而是利用桥下的立柱体做了更为隐形的空间引导,从而释放出更多开阔且视觉通透的空间。不同方位上的桥柱、地面上横竖排列的管道,墙面及地面,均涂刷上不同的色彩,给空间内的使用者产生视觉暗示,这些鲜明的色彩也在一定程度上成为了流动的视觉引导,辅助场地内市民的活动动线。

管道的空间引导和色彩的视觉,让区域内实现了巧妙的分区。图源:翡世景观

橙红色管道区域内没有张贴任何使用说明,但这里却成为了市民亲子活动的选择。区域外侧临近马路有人车碰撞的风险,橙色管道却巧妙构成了天然围挡;区域总体高度在90公分(这个高度成人不会轻易翻越进去,而儿童需要成人辅助才可进入),且黄色地台做了垫高处理,这样一来,儿童可以在由管道围隔好的区域内自由活动,而家长则可以站在外侧对孩子进行保护。

其次,公园场地的开阔和不设限制,也让空间的功能使用能实现灵活性和多功能性。桥下的过道区域是目前最大且完整的空地,这片区域被“挑中”举办了多场不同的社群类活动。去年9月,这里就曾由Soul Chill River(音乐活动组织方)发起,举办过公益性质的室外音乐会。今年3月,许多市民还自发在这里为歌手方大同举办了纪念音乐会。未来,这片空间也可以由街道或社群机构组织,因地制宜地举办小型艺术展、市集等不同性质的公共类活动。

市民在桥下空间举办室外音乐会。图源:大众点评

如何更好地利用场地空间,既有设计上的引导,也体现了市民自主参与的过程。苏河超级管项目负责人、设计师石舸告诉研究员,设计初衷是尽量保证公园内部空间的透气感。“希望这个改造项目不要把空间做得特别满,留给参与者一些自行探索的机会。更多开阔空间代表着更多的可能性,比如过道区域也可以让市民玩滑板,或者进行小幅度的体育活动。空间改造完成后如何使用,希望市民能共同参与进来。”

此外,“苏河超级管”在文化传播层面,则采用了软性的叙事形式,预留了一定的想象空间。小麦黄色涂装的 “啤酒桶” 互动装置、磨砂树脂材质的圆形座凳、东南角上的三根大型的白色管道,分别对应着苏州河旁的中国工业遗产标识——上海啤酒厂、上海造币厂、阜丰面粉厂。

公园内的圆形座凳,寓意为上海造币厂的钱币模型。图源:翡世景观

酒桶装置内部的显示屏循环播放着介绍苏州河工业历史的艺术动画,座凳则将造币厂的钱币转化为可触摸的公共家具,让市民在公园内活动时,能在不经意间感受文明、触摸历史。“用互动媒体的形式,比起直接的文字解释或者硬性宣传,这样能更大程度上引起大家的关注,从而引发思考。”石舸介绍说。

须针对空间使用作出必要指引

突破传统的改造思路及设计理念,对这个项目来说,或许是一柄双刃剑。改造完成后,桥下公园的空间具有更多的可能性,但却因不符合市民的普遍认知而陷入 “过度开放” 的困境。

浏览小红书及大众点评评论时可以看到,“出片”和“多巴胺配色”是提及频率最高的词语,许多人仅仅当作这里是拍照打卡的地点,拍完即走。在实地调研时,这个现象也被证实。研究员对公园内的市民进行了询问,许多人表示进入公园后不知道该如何使用场地,“因为看起来和一般的公园不太一样”。例如,场地内设置了跷跷板,好几位市民误以为这里是仅供儿童玩耍的地方。加上由于桥下空间开放,受气温及天气影响较大,因而空间的使用率并不高。

此外,由于文化传播的叙事深度不足,市民对工业文化元素的理解有限。例如,黄色的 “啤酒桶” 装置缺乏导览说明,多数市民仅将其视为普通艺术雕塑,难以联想到上海啤酒厂的历史,内部播放的宣传短片也因内容简单、屏幕隐蔽,容易被市民错过。面粉厂及造币厂的相关设计,则因更为抽象的关系,鲜少被注意到。

网友评论仅提及桥下公园的视觉风格适合拍照,并未关注工业文化元素。图源:小红书

对此,刘宇扬建筑事务所创始人、上海交通大学设计学院客座教授刘宇扬认为,剩余空间本来是荒废的,改造的意义是把废用空间转化为市民能使用的空间,本来就是从无到有的加分,他解释说:“不能仅仅关注文化传递的有效率,人们愿意走进这个地方,愿意去找到自己的玩法,对空间而言就是一种进步。”

相对消极的空间,经由改造变身为以实现市民体验和公共服务为目的的活力型场所,具有一定的社会积极意义。然而,这类空间在改造完毕后,市民对其的深层理解及使用方法还没跟上,这正是城市更新的必经过程。

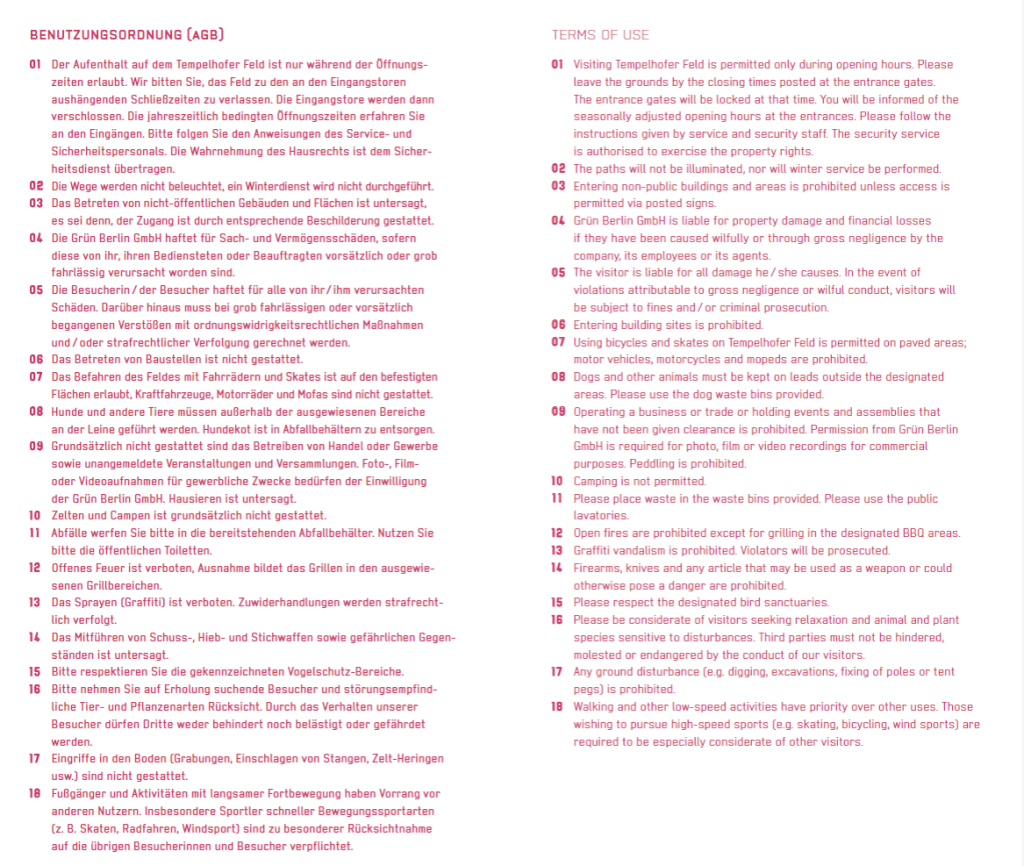

德国柏林藤博尔霍夫公园(Tempelhofer Feld),是由机场改建成的市民公共休闲场所,有十分详细的使用指引。图源:公园官网

刘宇扬对此建议,针对改造完后的公共空间,作为业主单位的长宁区建设及管理委员会、长宁区街道可在使用规则方面做出必要的指引。“可以借鉴国外的方式,根据桥下公园的实际使用需求,对如何使用空间做出一些文字性质的规范,列明哪些事可以做哪些事不可以做,在公园外围梳理一块简单的指示牌即可。市民也应学会尊重规则,共同维护和使用公共空间。”

同济大学建筑与城市规划学院副教授李彦伯则指出,桥下空间经改造后若想实现复合型的功能,是具有极大的难度的。“多元化的诉求会带来很多细枝末节的问题,有隐性的也有显性的。在行政管理层面,桥下公园如果要开辟一些商业功能,就会面临土地性质的考验,涉及工商、税务等许多问题需要梳理。”

桥下公园的这类改造项目,因其涉及“剩余空间”的再利用,本质上是对城市空间权力的重新分配。通过项目改造,如何让过去由商业机构主导的空间生产,转化为政府、设计师、社区、市民共同参与的协作过程,是需要不断在探索中慢慢实践的。

设计在无形之中建立了制度,而公共性质的改造项目应该创造出空间,再把空间还给使用者,并让其自主创造使用方法。该项目的实践表明,桥下空间改造需在美学创新、功能适配与文化传承间寻求平衡,才能真正实现 “空间权利回归市民” 的规划目标。

------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

还没有评论,来说两句吧...