在白炽灯管和机械装置的控制下,舞台被拉伸成了一块长方形的超宽银幕,翻转的镜面将空间扩张到半空,镜面隐隐闪现坑坑洼洼的星体,以及晶莹的微光,这里是浩瀚的宇宙。时空被打开了一个无限通往未知的缺口,像基弗的那幅《星空下裸睡的人》。如此简单,又如此复杂,用极简创造出诗意,让形式和表演恰如其分。

奥利弗·诺曼德扮演哥哥菲利普,也扮演弟弟安德烈,此时的他是菲利普,也是安德烈,他是无数张藏在月之暗面的我们的脸,他和我们对视,我们从他的眼中看到自己。眼球,此刻也成为镜面。天阶夜色凉如水,他开始运动,首先是腿,有控制地缓慢抬起,接着是手臂,他的头向左转动,下坠,他躺在了地上,随后向右翻滚。在佩珀尔幻象技术的加持下,高悬的镜面反射出另一个他,脱离地面,飞向太空。伴随贝多芬的《月光奏鸣曲》,镜像中的人摆脱了地心引力,开始在太空漫步。

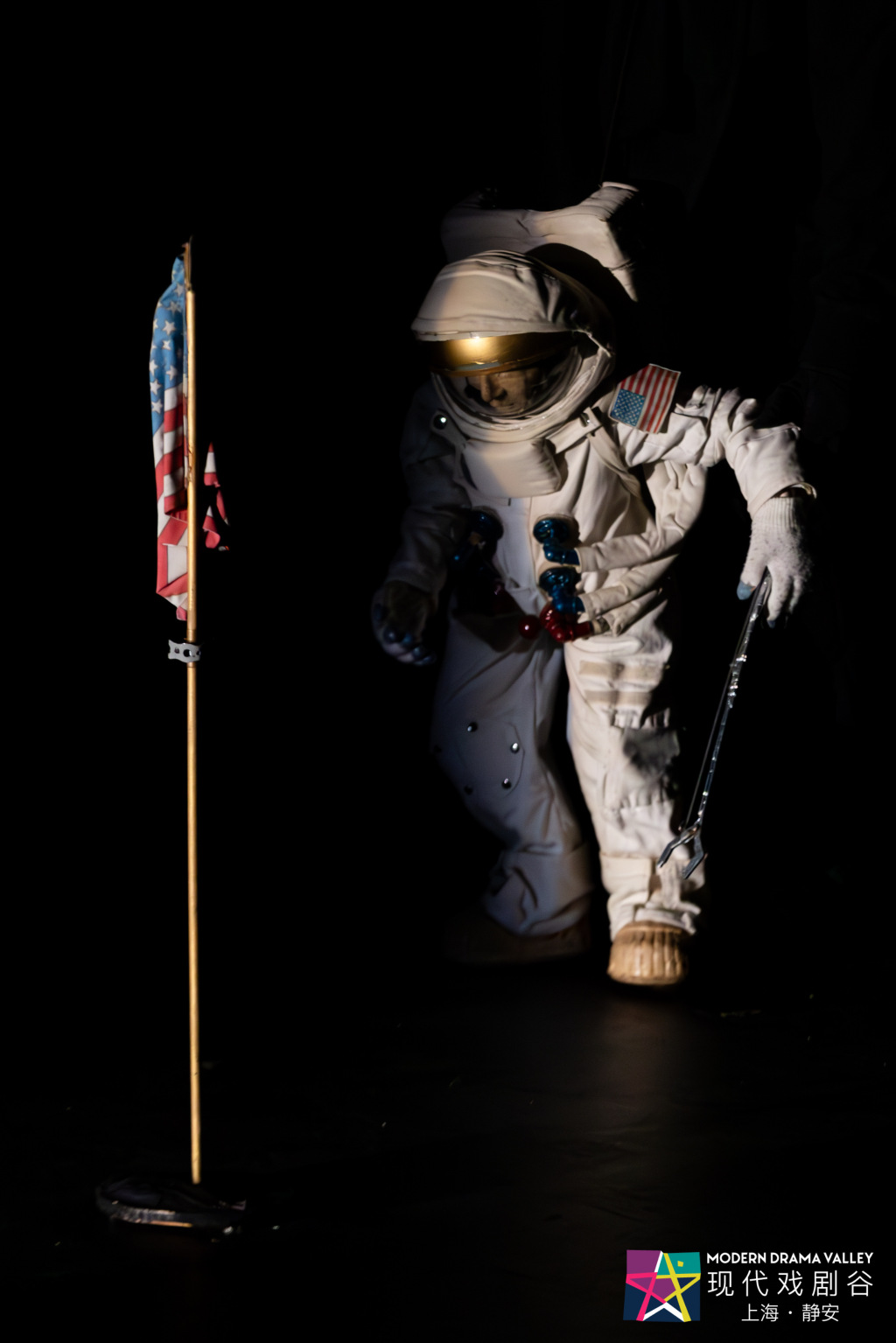

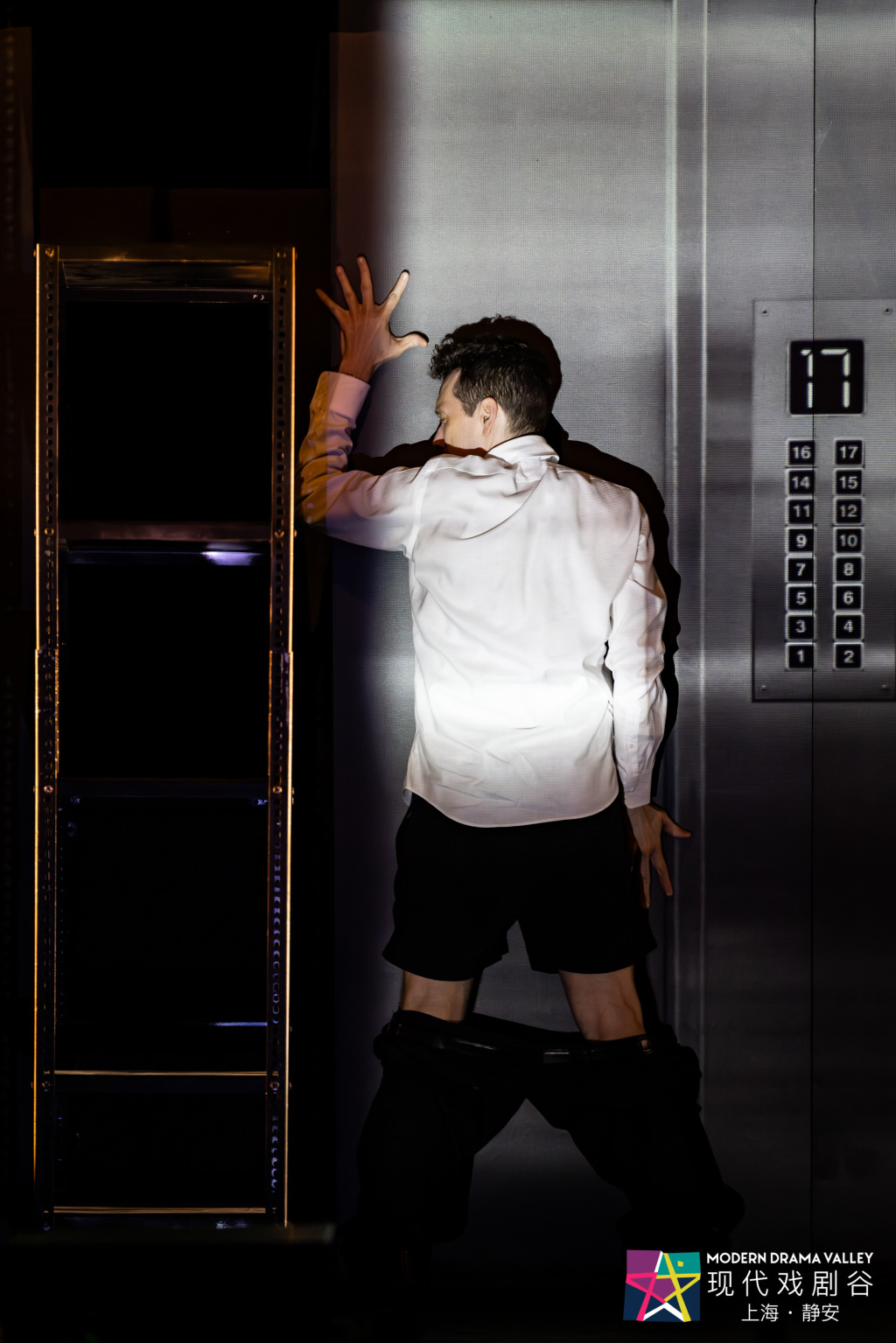

《月球背面》剧照 摄影 王犁

这是舞台剧《月球背面》的最后一幕,星光微闪,渴望弥漫,渴望什么?渴望汇入宇宙、消融自我吗?还是允许失控,连接他人?在个体和血缘、国别和宇宙、私密和宏大间,在无数个夜晚所想起的令人黯然神伤的分离和靠近,持续不断地生产关于疏离和温情脉脉的叙事。

加拿大机器神剧团的《月球背面》,是今年上海静安现代戏剧谷的首演剧目,它诞生于千禧年,已上演了25年。一个在台上和台下均被反复讲述的故事,一人饰多角的独角戏,展示了想象力如何通过作用舞台,搭建精巧丰盈的感官装置。

说它如诗,不单单是诗般优美的台词、充满隐喻的道具,整部戏的结构就是诗的跳跃、留白及意象的转换。舞台装置似一座暗藏玄机的魔方,人物移步换景,世界就别有洞天。几条滑轨,若干屏风,一扇镜面,反复组合,光影变幻,构建意识流的游戏。记忆和现实穿梭,舞台的蒙太奇就此展开,这是导演罗伯特·勒帕吉狡黠的幻术。

于是你发现,滚筒洗衣机的圆形舱门,可以成为计时孤独的钟表、隐喻困局的金鱼缸、飞机窗外的圆月、航天器的舷窗、母亲的子宫、眼科室的内视镜、CT扫描的入口……熨衣架翻倒折叠,瞬间变为桌子、健身器、手术床、荒野中的摩托,甚至童年等待手术的菲利普……翻转的镜面,幻化成银幕、黑板、电梯、衣柜、天花板……而演员诺曼德,可以既是菲利普、安德烈,也是母亲、医生……

物品是通往另一个空间的通道,也是将时间折叠又铺展的机关,斗转星移,召唤记忆的黑洞。菲利普钻进洗衣机,下一秒就漫游宇宙。它们从“一”开始,变化无穷,色彩斑斓,正如月球的正与反、阳与阴,持续流动,终又复“一”。这不单是魔法和表演的炫技——对感官意义上物质性“同构”的展演,向坐在剧场里的我,传递了一个隐秘的信息:我们是一个整体。

从一颗恒星内部的聚变,到一朵花的绽放,也许,它们共享着同一种元素。

镜子与自恋

“在望远镜发明以前,在伽利略观测月球以前,人们一直以为月球是一面大镜子。而月球表面的山脉和海洋,则是地球上的山脉和海洋的镜像。”

这是一个从自恋开始的故事,月亮作为地球的镜子而存在,地球就像是希腊神话中顾影自怜的美少年纳西索斯,想要通过月亮的反射,看到自己的荣耀和光辉,菲利普是一个40多岁了还未完成论文答辩的博士,他的课题试图探讨,人类对太空的探索不是因为好奇,而是源于自恋。于是,戏里自然产生了三组镜像关系,分别是地球和月亮、美国和苏联、哥哥菲利普和弟弟安德烈。

美国和苏联从20世纪60年代开始的太空争霸成为故事的背景音,它们的故事线并不重叠,但在情感基调处形成呼应,几个关键时间点串联起同频共振的动线,从1961年苏联宇航员加加林成为第一个进入宇宙的人,到1966年苏联探测器成功着陆月球,再到1969年美国宇航员阿姆斯特朗乘坐“阿波罗11号”成功登月,最后1975年美苏合作,飞船对接,实现第一次太空握手。

菲利普和安德烈是两种看起来完全不同的人,菲利普冥顽不化,生活潦倒,他业余做电话推销员,一次打电话意外打到前女友家,曾经深爱的女人已嫁作贵人妇。他崇拜苏联航天员阿列克谢·列昂诺夫,那种兼具航天员和艺术家的身份让他着迷,他看到时代在个体身上的碾压,意识到列昂诺夫作为首位完成太空行走的人,虽取得了伟大的成就,但历史也只会把他当作“又一个失败的俄罗斯人”。他看不惯自己身为LGBT人群的弟弟,认为他自大无知,贪图享乐,毫无理想。

弟弟安德烈是光鲜亮丽的气象预报员,过着无忧无虑的生活,面对生活,他秉持与哥哥截然相反的轻松态度。比如,他认为应该把母亲的遗产全部拍卖处理,而不是徒增烦赘,菲利普却固执地要把一切保留,甚至包括一条叫做贝多芬的金鱼,因这是“母亲留下的唯一活物”。

随着舞台装置的变化,记忆的褶皱也被层层打开,那场充斥着大量无实物表演的电梯戏,是兄弟情感症结的外化。安德烈去搬母亲的书架,电梯卡在了17楼,书架进退维谷,将电梯分割成两个空间,象征美苏争霸的铁幕。这个空间,也是兄弟俩童年空间的再现,在曾经共享的卧室,哥哥用书架与弟弟楚汉两分。安德烈在电梯里重演了儿时的回忆,他越过书架,潜入哥哥的领地,翻阅他的物品,喝得酩酊大醉。而在菲利普的记忆里,他看到醉酒尿裤子的弟弟,将其捧在手里,“像一只湿漉漉的小鸟,在手中融化”,但下一秒,伴随残酷的臆想,他把安德烈直接扔进了洗衣机。他嫉妒他分走了母亲的爱。

这是记忆的错位,也是彼此间目光的失焦。到底谁在自恋?也许每个人都是爱的色盲。看剧的过程中,我频繁想起萨曼莎·哈维的小说《轨道》,她用诗意的笔写地球的自恋,她叙述人类文明的发展轨迹,或许就如同人的一生,“从孩童时期那种自以为是的‘小皇帝’心态,逐渐成长为意识到自身只是芸芸众生的普通一员”,从不可一世的“地心说”,到清醒地认识到:“地球是离太阳第三近的那颗小小蓝色的球体,太阳系在银河系的郊外,银河系在宇宙的郊外。”

这并非坏事,而是一种对世界万物的重新打开,我们将会因此真正地看向他人,看见,会让我们不再孤独。因为这意味着,宇宙中将存在无数与我们相似的恒星系,以及无数与我们相似的行星体。

宇宙与脐带

“就在那一刻,我突然意识到,我和夜空中闪烁的星星是由同样的物质构成的。仿佛我在这无限宇宙中扮演着某种角色,仿佛我自己就是浩瀚宇宙大脑中的一个微小念头。”

如果我们能够看到菲利普内心的恐惧,我们将会意识到,菲利普的愤世嫉俗,也许部分来自童年爱的缺失,来自和安德烈之间——如同美苏对太空霸权的争夺一样,他们也在争夺母亲的爱。那个曾经孤援无助的小男孩,面对空寂无人的白墙,为自己因视力问题受到母亲的重视而欣喜若狂。他怀揣着对母亲隽永的爱,在那场梦幻萦绕 的怀念戏中,化身为了已故的母亲。

连衣裙和细高跟鞋,旋转,母亲推着洗衣车,优雅地走来。她从洗衣机里取出宇航员玩偶——双关着被菲利普扔进洗衣机的弟弟,这是个幻觉的重影,刚刚甩干的玩偶弱小、瘦缩,像初生的皱巴巴的婴儿,他身上还残留与滚筒洗衣机联结的纽带,这也是航天员连接宇宙飞船的纽带,也是菲利普出生时连接母亲子宫的脐带。正是舞台高光中的决定性时刻,母亲扯断脐带,将菲利普抱在怀中,她轻柔地摆动双臂,唱着温馨的歌。

原来这才是菲利普一直以来的渴望,他内心深处真实的投影。回到宇宙,完全无压力地漂浮,像漂浮在死海,也意味着回到母亲的襁褓,通过脐带交换空气,在温暖的羊水中自由游泳。他早在母亲的子宫里,学会失重行走。当他还处在一片极致黑暗的荒芜和缘起中时。当他还是一堆尚未成形的散漫物质,当他还只是细胞、血管、肌肉时。对宇宙的无限痴迷,只不过源自对这一回归的无限执念。

于是漫游灿灿星河,想象宇宙的子宫,一颗原始的核,盘古手中的种子,清气和浊气彼此不分的混沌,孕育世间所有生物、微生物、物质、暗物质的吞吐一切的母体,或者原子聚焦在氢氦物质的熔炉中,最终势不可挡地爆发出开天辟地的光和热。

菲利普终于接受了母亲自杀的事实,患有肾病的她,故意饮入大量的水,让身体里的器官被淹死。形成对比的是,那条叫做贝多芬的鱼,因失水而干涸,这发生在菲利普去莫斯科开会时。安德烈打电话给他,鼓足勇气说了实话,菲利普第一次毫无防备地在弟弟前哭泣,说自己开会迟到,搞砸了一切,他终于学会了袒露脆弱,安德烈说搞砸了又怎样,“生活给你柠檬,你就榨柠檬汁。”安德烈安安稳稳地接住了他。

也许探测月球的背面,就像探测记忆的暗箱,那件菲利普借以伪装的充满攻击性的外衣,是在隐秘创伤包裹下的防御重重的身穿宇航服的玩偶。看见并接纳彼此的伤口,让昔日被陨石砸出的千疮百孔重见天日,我们终于坦然直视花团锦簇的生活背后,密密麻麻的杂乱针脚。菲利普最终明白,他和安德烈是一体的,他们曾在同一个母亲的子宫中游泳,共享着同一片星星的碎片,用同样的呼吸制造光合作用。

那么死亡或分离,也显得不再可怕。

因为如果我们身体里的某些碎片曾经属于星星,那么当我们腐烂氧化,重新进入循环,经历了大气蒸腾,甘霖普降,润入泥土,成为矿岩,再等待几亿年,待一次运行偏航,轨道交会,遭遇一颗小行星的撞击,等待我们逸出地球,将会重新变回两颗彼此陪伴的星星。

菲利普说:“从太空看,地球就像一个大披萨,人类还在为上面的香肠该怎么分配打架!”

《轨道》里,六位来自不同国家的宇航员要在同一艘飞船里待上九个月,地面控制中心的政客唇枪舌剑,声称本国厕所只供本国和盟国人员使用,分庭抗争未果,舌战进一步升级,俄罗斯航天局说使用我们的厕所要收费,美欧日航天局说不准使用我们的健身单车,不准进入我们的食品库。

这一切在漂浮在宇宙中的六位宇航员看来,是如此的可笑,他们曾共同经历了大气层的燃烧和重压,俯瞰过地球的渺小和美丽,见过暗夜里的风暴,在一艘被锁定在温柔冷漠轨道的宇宙飞船上,外交游戏有什么用?他们当然无视那些废纸一样的规定,任地球上的政客去吵架。他们不能分开,他们呼吸彼此回收的空气,喝彼此回收的尿液,因为“如果我们有什么共同点,那就是我们不属于任何地方,我们能接受任何地方”。

值得一提的是,这部剧的配乐劳瑞·安德森深受中国文化的影响,她在戏剧的主题曲中加入了二胡。于是每当菲利普谈论起永恒的月亮时,我总会在那些咿咿呀呀的曲调中,想起李白的月亮,和苏轼的月亮。我们终究会在一起。

(这部戏的中文翻译是许少瑜女士,她为本文的写作提供了帮助,在此致谢)

(张天纯,复旦大学中文系文艺美学博士)

还没有评论,来说两句吧...