在全球化与数字化深度交融的新时代学术浪潮中,中国西方史学史研究不仅承载着梳理西方历史演进脉络、挖掘其学术价值的重任,更肩负着在多元文化碰撞中以中国视角与立场实现学术传承与创新的历史使命。

2025年5月17日,在复旦大学历史学系建系百年之际,一场跨越时空的学术对话在复旦园展开:由复旦大学西方史学史研究中心、复旦大学历史学系主办的“新时代沾溉下的中国西方史学史”学术研讨会,以“耿淡如先生逝世五十周年纪念座谈会”为开端,以“张广智著《衡史寸言》新书发布”为核心,以“第五届复旦大学西方史学史论坛:AI时代的史学史书写”为展望,完整呈现了中国西方史学史学科从奠基、发展到创新的学术谱系。

与会者合影

耿淡如先生逝世五十周年纪念座谈:“西方史学史学科之奠基”

耿淡如(1898—1975)先生是中国世界史学科的开创者之一,中国西方史学史学科的奠基人。1932年5月,时年三十四岁的耿淡如获得哈佛大学政治学硕士学位,归国后被聘为复旦大学政治系教授,自此开启任职复旦四十余年的教授生涯。他的学生张广智将其学术贡献总结为“国际关系史之成就”、“世界中古史基业之进展”以及“西方史学史学科之奠基”三个方面,尤其是率先开设“外国史学史”课程、翻译多种西方史学史名著、为建设学科体系培养人才,在我国西方史学史的发展史上做出了开创性的贡献(张广智,《简论耿淡如先生的学术贡献》)。

耿淡如先生

今年是耿淡如先生逝世五十周年,纪念座谈会由复旦大学历史学系教授顾云深主持。复旦大学历史学系、西方史学史研究中心教授吴晓群致欢迎词,复旦大学历史学系分党委书记盛晓蕾,复旦大学历史学系1959级系友、上海图书馆前党委书记王鹤鸣,复旦大学历史学系教授张广智,上海师范大学副校长陈恒,华东师范大学历史学系教授胡逢祥,复旦大学历史学系教授邹振环,上海社会科学院历史研究所研究员、《史林》主编郭长刚,《复旦学报》责编、副编审陈文彬,上海师范大学世界史系教授徐善伟,江西师范大学历史文化学院教授徐良,上海科技大学人文学院副教授陈茂华,上海《社会科学报》编辑程洁先后致辞。

盛晓蕾在致辞中表示,学人、学术、学科、学脉紧密相连,向以耿淡如先生为代表的前辈学人致敬,并传承他们的学术精神,在复旦历史学科100周年的新起点上开启新征程。

作为复旦大学历史学系1959级系友,王鹤鸣回顾了与张广智教授的同窗情谊与校园生活,指出耿淡如先生在国内大学率先开设“外国史学史”课程,主编《外国史学史》教材,撰文《什么是史学史?》《西方史学史文选摘编》等,培养学科人才,为西方史学史在中国的发展做出了不可磨灭的贡献。

张广智是国内首名西方史学史专业方向的研究生,作为耿淡如先生在这一方向的 “开门弟子”,也是 “关门弟子”,多年来致力于梳理耿先生的学术遗产,近日在《复旦学报》2025 年第 1 期刊文《简论耿淡如先生的学术贡献》便是代表之作。张广智教授在发言中深入回顾了耿先生的 “为学之道” 与 “为人之道”。“为学之道” 从个案到整体,从文本到思辨,确立了 “西方史学,中国眼光” 是西方史学史研究的基本准则;“为人之道” 则是 “谦虚做人,谦虚治学”,这不仅是先师的品格气度,也成为张广智自身的毕生格言。他特别提到,耿先生在六十多年前即表示需要建立 “一个新的史学史体系”,这样的声音历经一个甲子依然历久弥新、影响深远,在当下建立中国特色的西方史学史的学科体系、学术体系与话语体系过程中,仍具有强烈的现实意义。

陈恒从美国史学家赫伯特·亚当斯(Herbert Baxter Adams)谈起。亚当斯在约翰·霍普金斯大学任教,是美国历史学科的奠基者,美国历史协会的筹办者之一。他培养了一批优秀的历史学家,如边疆学派鼻祖特纳、美国总统威尔逊等等。赫伯特·亚当斯曾就读于德国哥廷根大学、柏林大学和海德堡大学,深受德国、英国史学的影响。当时英国的大学推广教育观念盛行,注重民众的普及和教材的编写,美国在当时也大量借鉴和引进这种做法,也经历了学术体系、话语体系建设的过程。他进而谈到耿淡如、张广智等学者所做工作的意义,即“从中国的立场看世界”,建设历史学科话语体系,以历史的关怀,为国家、为时代服务。

胡逢祥表示,张广智教授承续耿淡如先生的传统,凭借深厚的学术造诣和不懈的努力,把复旦建设成为全国西方史学史的学术中心,在专业领域深耕细作,堪称领军人物。

邹振环感慨,耿淡如先生从国际关系转向史学研究,张广智教授则是徜徉在文学和历史之间,是学术跨域的典型。或有老师在评聘职称不顺利时,会说:“看谁笑到最后!”用以表达内心的愤懑,我觉得如果将之改成“看谁写到最后!”则可以反映一个学者对学术笔耕不辍的追求。这正是耿先生和张教授一生孜孜不倦进行创作的真实写照。耿先生到1965年去世前,仍在发表译文和撰写论著,张教授耄耋高龄仍笔耕不辍,他们对学术坚持不懈的探索,充分体现了对学术的真正热爱。

郭长刚认为,耿淡如先生是老一辈西方史学史的拓荒者、奠基人。西方史学史在复旦能够持续发展,不断壮大,最后根深叶茂,成为人才培养重镇,离不开前后几代学人的努力。张广智教授把西方史学史带入文化史的阶段,张教授弟子吴晓群教授又提出了作为思想史的史学史概念,体现了一种传承和创新。不过,从文化史范式推向思想史仍需要庞大的理论建构,他期待西方史学史研究中心的同仁能够继续引领学术潮流。

陈文彬从《复旦学报》(2025年第1期)“复旦前辈学案”栏目刊发张广智教授《简论耿淡如先生的学术贡献》一文说起,提到今年距离耿先生首次在《复旦学报》发表论文已经89年。耿淡如1936年第3期《复旦学报》上发表《〈法意〉中所论之中国政制》,介绍孟德斯鸠《法意》(现通译为《论法的精神》)中对东方政制的讨论,指出其乃 “指桑骂槐”,实为映照法国专制政体之弊端。《复旦学报》见证了复旦西方史学史领域几代师生的学术传承,承载着深厚的学术记忆。

徐善伟、徐良、陈茂华几位教授深情回顾了在复旦求学的时光,感慨在那里遇到的良师益友,开启了他们人生的学术启航。程洁则提到当前张广智教授及其团队所做的研究中超越西方史学旧有范式的研究倾向。“当形势倒逼我们需要以新文科的思维重新锚定学科的方位,那么西方史学史学科如何成为思想创造的催化剂,特别是当 AI 介入史学书写?我们更需要追问史学的人文内核如何守护。当全球史遭遇逆流,我们能否构建更具解释力的范式?”这些思考引发了与会者的共鸣,纪念研讨会在引人深思的讨论中落下帷幕。

张广智新书《衡史寸言》发布:“一手与史学为伍,一手与文学相伴”

随后举行的张广智新书《衡史寸言》发布会由复旦大学出版社副编审史立丽主持,众多学者与校友齐聚一堂,共同见证这部新作的问世。复旦大学出版社总编辑王卫东,《衡史寸言》作者、复旦大学历史学系教授张广智,复旦大学历史学系分党委书记盛晓蕾分别致辞。

张广智、顾云深、盛晓蕾、王卫东共同为新书《衡史寸言》揭幕

王卫东深情回忆起31年前初遇张广智教授的场景,并细数张教授在复旦大学出版社出版的8部著作——从1989年的《克里奥之路:历史长河中的西方》,到《现代西方史学》《西方史学史》《史学之魂:当代西方马克思主义史学研究》《西方史学通史》《克丽奥的东方形象:中国学人的西方史学观》《近代以来中外史学交流史》,再到如今的《衡史寸言》,每一部作品都见证着张教授在西方史学史领域的不懈探索。

随后,张广智教授以独特的方式分享了自己的心意。他将书中文章篇名串联成一篇题为《回望》的文章,表达他对学术的热爱、对人生的感悟以及对未来的期许。

盛晓蕾在致辞中指出,此次活动既是对耿淡如先生的纪念,也是张广智教授新书的发布,更是第五届西方史学史年会,连续五届的盛会生动体现了西方史学史团队的学脉传承。她对张广智教授表示祝贺,称赞书中内容丰富,既有生活感悟,又有学术探索,是对其学术生涯的完美总结和对岁月的珍贵留念。

在热烈的掌声中,张广智、顾云深、盛晓蕾、王卫东共同为新书《衡史寸言》揭幕,也开启了随后的研讨环节。

《衡史寸言》书影

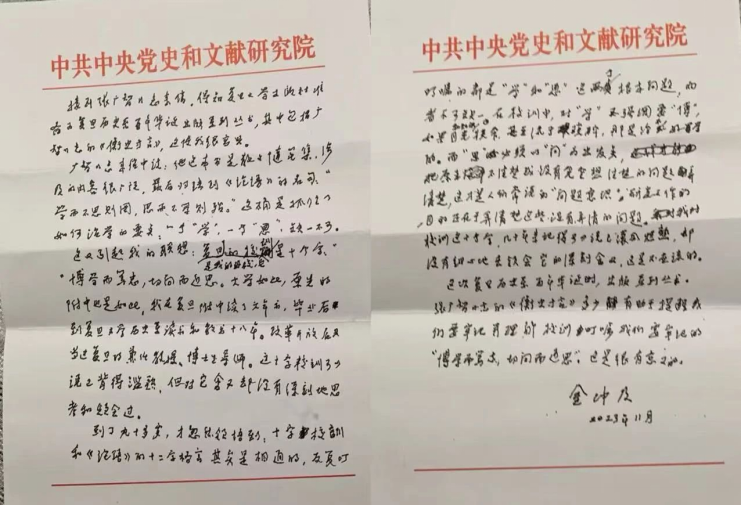

金冲及先生为《衡史寸言》所作序言手稿

上海师范大学历史系教授虞云国从两个方面分享了自己的见解。一方面,他剖析了耿淡如先生在国际关系史、世界中古史和西方史学史三大领域的学术成就,指出其研究与时代背景紧密相连,我们在评价耿先生的学术成就时,不能仅仅局限于学术本身,还应该将其放在更广阔的社会、政治、文化背景中去考察。另一方面,他从四个维度阐述了对《衡史寸言》的阅读体会:张广智教授立足复旦、深耕西方史学,为学科发展做出卓越贡献;其学术进程与时代变迁同步,传承并发展了学术事业;退休后仍保持对学术的新鲜感和进取心,推动多个新兴领域发展;文史兼具的风格,将文学与史学完美融合,践行了中国风格的史学论著理念,且始终保持谦虚谨慎的态度,是史学工作者的学习标杆。

华东师范大学历史学系教授孟钟捷带来了他在档案馆找到的一份珍贵史料——1950年耿淡如先生在光华大学任职时出的近世革命史的考题,内容涉及俄国史等。耿先生曾任光华大学政治学系主任,兼任大夏大学历史社会学系的主任,他的这些经历都还有挖掘和研究的空间。他指出耿淡如与张广智风格的异同,即二者都高度重视学科发展和关注时代,同时又展现出不同的文字风格。他认为,在AI的时代,历史书写将会以什么样的方式出现,值得今天的历史研究者持续关注。

复旦大学历史学系教授李宏图分享了他对新书的阅读感受,并从复旦西方史学史传统和传承的话题延伸开去,提出不断开拓创新的必要性,指出需要在保持学术支点的同时,拓展研究领域,推动史学史研究走向更广阔的道路。

上海师范大学世界史系教授梁民愫从三个方面谈阅读《衡史寸言》的感受,一是学术传承,二是文史融通,三是史家个体的思想力量。他指出张广智教授的学术赤诚和生活态度激励着后辈前行,也为学科发展提供了启示。

复旦大学历史学系 1978 级系友、校史专家张国伟(读史老张)回忆起与张广智教授的师生情谊:“张老师曾经为我们讲授过‘外国史学史’这门课程,当时这门课还不叫‘西方史学史’。我至今仍保留着大学时期的日记,里面记录了我对每一位教过我的老师的评价。讲《辛亥革命史》的金冲及老师,史料掌握得非常扎实;朱维铮老师学识渊博风度好;沈渭滨老师对我们的作业批改非常认真,每一个字都会仔细校对;李华兴老师对我关爱有加;许道勋老师总是笑呵呵的,让人如沐春风。而张广智老师,我这样评价他:讲课时总是用一些非常有意思的典故来引导我们,让我们印象深刻,从而更好地理解和记忆知识。尽管我不是张老师最出色的学生,如今也并未从事西方史学史的研究,但张老师给我的印象一直是一位非常平易近人、和蔼可亲的好老师。”同时,张广智教授年过八旬笔耕不辍的坚持也为大家树立了标杆,激励写作者不断前行。

上海鲁迅纪念馆前馆长郑亚是复旦大学1991级文博专业的学生,当时文博专业还隶属于历史学系。她分享了对庄锡昌、沈渭滨、邹振环、赵立行等复旦历史系诸位老师的课堂印象,阅读《衡史寸言》的感受以及对文史写作的感悟:“如果我们能凝聚这渺小之力,笔耕不辍,终将在历史上留下自己的印痕。正如智者寸言,也可以衡史。”

复旦大学历史学系1985级系友、书画作家石建邦也感慨“写作的力量”。他提到自己多年受张广智教授的关照和鼓励,并且对于记录书法家和艺术家的口述历史情有独钟。“邹振环老师提到的‘写到最后’的精神让我深受鼓舞。我希望自己能像张老师和其他前辈学者一样,坚持写作,说真话,记录真实的历史和情感。”

淮北师范大学历史文化学院教授李勇认为《衡史寸言》有“四通”:中西、古今、文史以及学术脉络的融通、传承。他认为,这部著作展现了张广智教授全面而深刻的史学研究视角,其人格魅力亦值得史学工作者学习。

复旦大学历史学系 1986 级系友廖梅赞叹张广智教授身上始终有一种开拓新领域、探索未知世界的勇气和毅力。“早在90年代,张老师就率先提出了影视史学、口述史学等前沿概念,并出版了多部开创性的学术专著。如今,他又开始探索情感史学这一新兴领域,始终保持着对新鲜事物的敏锐嗅觉和开放心态。”廖梅表示,张广智教授的散文展现出清澈纯粹的心灵和对生活的热爱,其学术散文还具有重要的社会教育意义,从大学讲堂走向社会讲堂,以生动的文字普及学术知识,影响深远。“张老师不仅是历史学家,更是社会教育家,他将一生都奉献给了教育事业。”廖梅说。

会议现场

“第五届复旦大学西方史学史论坛”:AI时代的书写与挑战

此次研讨会不仅是对耿淡如先生的深切缅怀,对张广智教授《衡史寸言》的发布与介绍,更是对中国西方史学史学科发展的一次深入梳理与展望。在新时代的浪潮下,中国西方史学史研究将面临哪些新境遇与新挑战?人工智能是绕不过的议题之一。

从全国各地赶来的西方史学史领域的青年学者随后召开了一场圆桌讨论:AI时代究竟该如何书写西方史学史?圆桌由《华东师范大学学报》编辑部田润主持,朱联璧(复旦大学)、邓锐(陕西师范大学)、张光伟(陕西师范大学)、阿慧(中国社会科学院)分别作引言。朱联璧和张光伟从应用实践的案例出发,前者展示了互联网企业以历史人物为原型的AI智能体的开发及优化实例,后者介绍了大模型解读西夏文字典《文海》以及《盛宣怀档案》的实例。邓锐和阿慧泽从AI时代的历史书写与历史主体性的重建两个方面做了理论思考。顾晓伟、章可等十余名学者参与了自由讨论。

在最后一个环节中,李勇(淮北师范大学)以《中西史学史研究的融通性》、宋晨(山西大学)以《美国交通史研究的新趋向》为题作主题发言。

以纪念学科开创者为始,以新生代学者的专题研究为终,此次学术研讨会圆满落幕,彰显了中国西方史学史学科的蓬勃生机,也为其未来发展注入了新的活力与思考。这场研讨会不仅是对以耿淡如、张广智为代表的两代学人的致敬,更是中国学界在新时代探索史学理论创新与学科发展路径的一次重要实践。

张广智教授

附:《张广智教授在纪念耿淡如先生逝世五十周年纪念座谈会上的发言》

今天,我们在这里聚会,缅怀先贤,致敬耿师,以《无尽的思念》(人民作曲家吕其明献给其父的思念曲)献给我们的导师——世界史学科的开创者之一、中国西方史学史学科的奠基人。我为此写了《简论耿淡如先生的学术贡献》(《复旦学报》2025年第1期),以及适时而出的华师学友贾鹏涛的《耿淡如先生编年事辑》(上海人民出版社,2025年4月),尽可一览。时间宝贵,致辞者夥矣,我只能略作补白:

在耿师的教导下,学习与研究西方史学史。师言要从个案与文本起步,从一般扩为整体,在对西方史学发展进程作历时性与共时性的考察中,积累了“五次转折说”、“中西史学互动说”等,直至确立“西方史学,中国眼光”治西方史学的基本准则,从而在中国的西方史学史学科建设中留下了足迹。

在耿师的教导下,不仅要学会做学问,更要学会做人。他一身奉行“谦虚做人,谦虚治学”,成了我毕生的格言。这是先贤的品格,更是先师的气度。往事难忘,记得读研后二个多月(从1964年9月到1964年11月“四清”前),他为世界中古史专业方向的二位弟子和西方史学史专业方向的我,在家授课。这是千载难逢的亲聆教诲的良机,那是“耿门立雪”的雪泥留痕——且一览拙文《树德坊的星光》(《衡史寸言》,复旦大学出版社,2025年4月),这是耿师留给晚辈的一份珍贵的精神遗产。

在耿师的教导下,身怀鸿鹄之志,笃意为实现他提出的“需要建设一个新的史学体系”的理想而奋发工作。在上世纪六十年代初,耿师为中国的西方史学史学科建设奠基,有过不少设想,如著名的“西方史学通史”说。师良言在当时不可能付诸实施,非不为也,乃不能也。“西方史学通史”之愿望,如今有他的学生和再传弟子们合力,于2012年出版了六卷本《西方史学通史》。10年后,我又与弟子们和学界同仁协作,出版了三卷本《近代以来中外史学交流史》,由此奠定了耿淡如与他的传人西方史学史学科在中国学界中的重镇地位。

在这里,请允许我引述黑格尔的一段话。他曾经说过:玫瑰灿烂绽放的瞬间并不逊色于高山的永恒。是的,人们虽然喜好观赏“玫瑰灿烂绽放的瞬间”,因为她流光溢彩;然而,我却更乐于眺望到“高山的永恒”,因为宽广无垠,犹如大漠中的驼铃,将永远指引着我们前行。

在当下,我深深地感悟到耿淡如先生作为前辈历史学家的责任担当、治史旨趣与人格魅力。我愿追随先师,一步一个足印,继承与发扬他的学术精神,在未来的中国西方史学史学科建设中做出应有的贡献。

还没有评论,来说两句吧...