第32届梅花奖的颁奖晚会已落下了大幕,15朵梅花竞相绽放。持续半个月的梅花奖终评活动,在上海这座城市持续产生着影响力。而剧场里的热度也和上海5月的天气一样,节节攀升。

让更多好演员被肯定被看见,让中国戏剧的生存发展有更好的标准,这是梅花奖的意义。当这一届梅花奖的大幕落下,如何让更多“梅花们”被更多大众看见,如何让中国戏剧走得更好,将始终是任重道远的课题。

“梅花竞放、戏聚东方”,今年的梅花奖是42年历史上第一次来到上海。半个月内,17场演出和媒体见面会、30余场演前导赏、和3场城市快闪,颁奖晚会后的座谈会和下基层演出,火热的氛围弥漫在上海各大剧场和城市空间。更多普通市民因这次活动得以走近梅花奖,感受到中国戏剧艺术的魅力。更多戏迷也因这次活动,得以集中一睹中国当下最具实力的舞台剧演员的现场表演。也让梅花奖,实现了戏剧艺术和上海这座城市的双向奔赴。

作为全国最重要的演出市场,也是历史上最重要的戏曲大码头,这一次梅花奖,因上海这座城市良好的观剧氛围和市场基础,成为一次专业评奖和观众市场的同频共振。台上,演员为荣誉而战;台下,观众为自己喜爱的演员鼓掌叫好喝彩。

15名梅花表演奖获奖演员合影。 中新社记者 张亨伟 摄

梅花奖在上海,不只是一个戏剧业内的至高荣誉之战,更成为台上台下共同成就的一次戏剧之旅。在这趟所有人的梅花奖之旅中,有掌声、有鲜花、有泪水、有感动,有喜悦、有收获,更有“台上十分钟台下十年功”的艰辛,“梅花香自苦寒来”的不易。

金杯银杯,不如观众的口碑。戏剧的生命力在于演出,在于观众。荣誉之战倘若没有观众,就是无水之舟。而这一届梅花奖,身处剧场,依然可以感受到台上台下的共振,感受到观众戏迷的热忱;感受到一台好戏、一个好演员,可以带给所有人的能量;感受到中国的戏剧演员中,依然有很多“国家宝藏”。

梅花奖在上海街头的快闪活动

火热的现场,被看见的演员

梅花奖的剧场里,能看见戏曲演出久违的火热。

不少在上海拥有观众基础的剧团和演员,票房早早售罄,戏迷更是追剧来到上海,现场气氛火爆。演出后,观众更是自发在网上讨论投票,研究演员获奖概率。

蓝天《智取威虎山》

蓝天的开场大戏《智取威虎山》,粉丝组团从外地赶来上海观剧,久演不衰的红色经典,在这一晚更是别样的精气神,引发满堂彩。

朱洁静《朱鹮》

朱洁静的《朱鹮》,让台下很多他热爱她的观众泪洒当场,台上台下甚至有一种呼吸与共。而演出后,里三层外三层的观众等候在剧场出口,和演员击掌共庆。

陈丽俐《白蛇传•水斗、断桥》

浙江省婺剧艺术研究院经常来上海演出,拥有很多粉丝和忠实观众,这场演出早早就售罄。评奖演员陈丽俐虽然演出前一晚就因身体不适被送去了医院,打着点滴登台演出。但舞台上却丝毫不减难度,观众的热情掌声和叫好声更是淹没了整个剧场。

而更多远道而来的剧团、剧种和演员,则因为梅花奖的平台,被更多人得以看见。

鲍陈热《活捉》

浙江台州乱弹剧团是梅花奖历史上第一个进入终评的民营剧团。演出当晚,浙江乃至全国民营剧团送来的花篮铺满了上戏剧院的门口广场。一个成立只有20年的剧团,挽救了一个400年历史的古老濒危剧种。剧团曾经经历了下乡演出的生死磨难,41人中19人重伤。危难之际,鲍陈热作为年轻的台柱子,说出了“此生唱戏只唱台州乱弹”的励志“壮语”。梅花奖的舞台,让她20年的坚守和艺术积累,以及这个剧团的故事,被更多人知道。演出当晚,高难技术的演出和转场播放的剧团故事,都让现场观众感受到一种动容。

李敏《焚香记》

新疆维吾尔自治区今年也第一次有演员进入梅花奖终评,乌鲁木齐秦剧团的李敏带着一台秦腔《焚香记》来到上海,跟她一起来的,还有千里迢迢相随的戏迷观众。身处新疆,秦腔剧团自是各种不易,下乡演出甚至需要坐飞机才能抵达。李敏为了这个戏,每月还要坐飞机往返于乌鲁木齐和西安两地,给自己的老师、名家齐爱云回课。跑圆场练功,更是每月磨烂一双白球鞋,家里已经放了80多双练破的练功鞋。而这一次,因为实现新疆戏剧零的突破,包括乌鲁木齐包括交响乐团、京剧团等所有艺术院团的力量都集结加入,演出因此承载了所有新疆戏剧人的梦想。而地处边陲的新疆戏剧人,在梅花奖舞台,也被更多人知道和了解。

更多的关注,意味着更多的可能和未来。当下,梅花奖越来越从一个演员的个人荣誉,成为一个剧团、一个剧种乃至一个地区的荣誉。很多地方和剧团都期冀,一位梅花奖演员,能够带领剧团和剧种走向更高更好的艺术发展。

新的评奖变化,突出表演中心

今年的梅花奖,有了很多变化。在启动之初,组委会就表示,要纠正“获奖就入库”的不良现象,坚决抵制“心中没有观众,只为评奖”的功利行为。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉甚至在梅花奖发布会坦言,国内戏剧界长期存在的“舞美大制作泛滥”“泛剧种化”“题材同质化”以及“排一台戏扔一台戏”的不良现象,而这些,都希望在本届梅花奖得以纠正。因而,会优先考虑舞台制作能够坚守戏曲写意美学、服务于演员表演、演出成本低的剧目,保证演员获奖后,作品能够多为广大观众演出。

在今年的梅花奖演出中,戏曲演员的传统折子戏比重大幅增加,新编剧目数量减少。观众在各种剧目演出中得以看到很多演员精彩的绝活和表演技艺展示,而这些演出,也让人感受到,戏曲艺术始终还是“角儿的艺术”。演员技艺的精湛,依然是最能打动观众的要素之一。

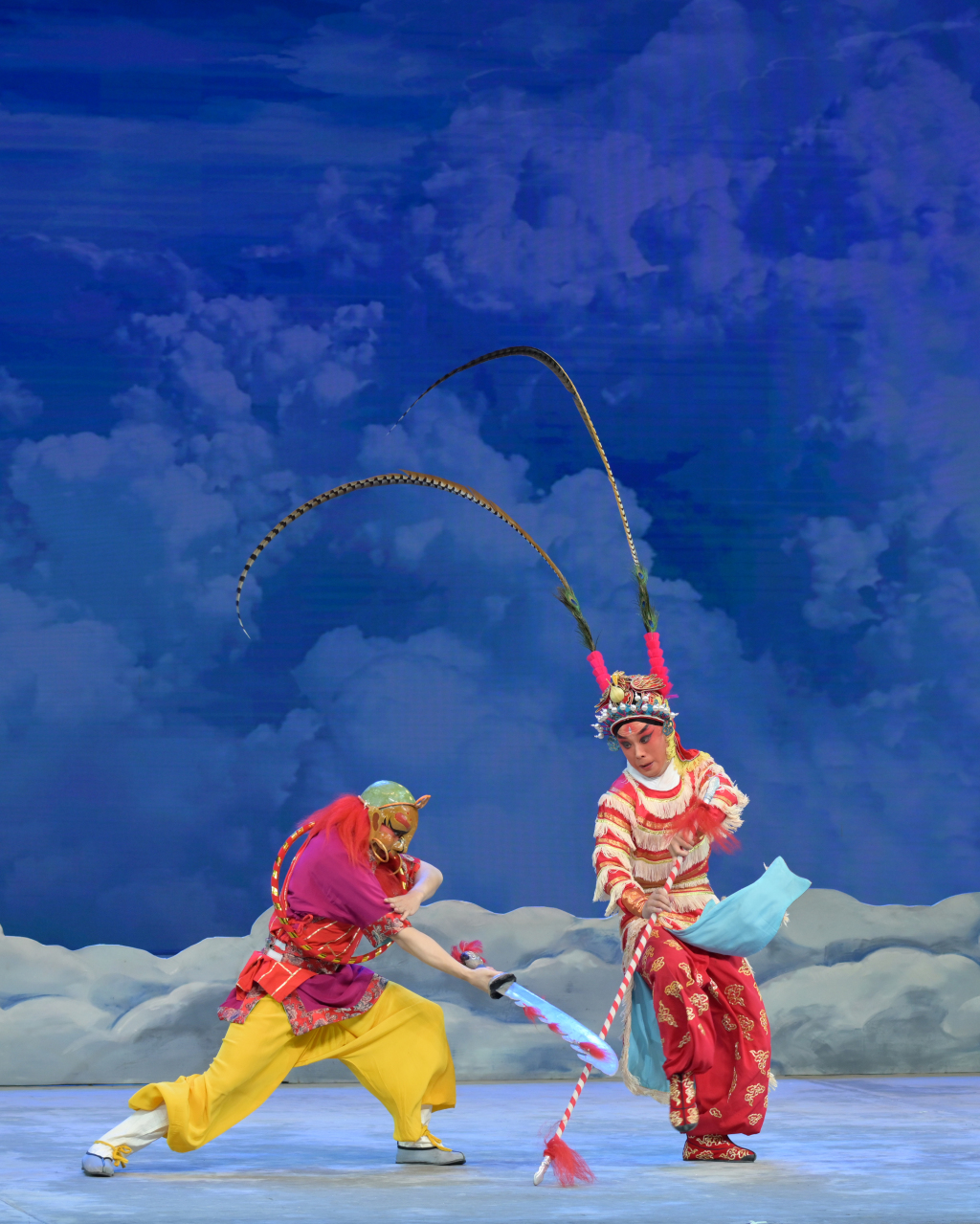

李哲《十八罗汉收大鹏》

福建京剧院的李哲,是这次梅花奖终评唯一的武戏演员。作为京剧武生在福建坚守30余年,成为闽派武戏传承人,他在舞台上干净利落的武戏身手和精彩的表演,赢得台下的阵阵叫好。

孙娜《打神告庙》

河北省河北梆子剧院演员孙娜同样以一台唱腔和技巧都惊人的专场演出赢得观众惊叹。她自己也感慨,没想到上海的观众反响这么热烈,如果一台演出,演员能将自身精湛的艺术技艺呈现在舞台上,剧种艺术并没有地域限制,是足以打动观众的。

此次梅花奖评委代表宋官林在获奖演员座谈会上,就“重视一剧之本,突出表演中心”主题谈道:“这次初评的时候我注意到一个现象,凡是表现传统戏,拿传统经典剧目、折子戏来评奖的,命中率非常高。近年来我们的戏曲演员为什么演创作剧目得梅花奖很难呢?因为我们很多剧本的创作主题先行,立意太满,让演员给歌舞演故事,给‘手演身法步、唱念做打舞’提供的创作技巧空间几乎没有了,我觉得我们在体现剧本和表演两者关系的时候,要注重戏剧的本质特征。”

他同时提出,不同的艺术门类应尊重不同的创作规律:“话剧是编剧、导演、演员共同创作完成;戏曲是演员为中心,编剧和导演是保驾护航者,戏曲演员应该因人设戏;而舞剧第一位应是编导,现在舞剧也把编剧放在第一位是不对的;歌剧第一位则是作曲。”

梅花奖的评奖,毫无疑问会影响中国戏剧舞台的发展方向。同时也有观众提出,如果戏曲评奖只侧重折子戏和传统戏,也会影响戏曲走向当代化和综合剧场艺术的进程。新编戏创作乏力,不应成为演员评奖偏向折子戏的趋势。如何平衡传统和新编,仍是梅花奖的课题。

如同宋官林所说,“今天中国剧协提出‘重视一剧之本,突出表演中心’这一重大课题,这将是中国戏剧界面向明天的再出发。”

座谈会现场

还没有评论,来说两句吧...