本文原载于《故宫博物院院刊》,2023年第7期,略有改动,澎湃新闻经授权转载。

作为富有文人气质的君王,乾隆帝在秉国之暇,习字作画外,还注重对历朝书画的收藏。为此,他在紫禁城、圆明园、承德避暑山庄、盘山行宫等地建立了多处收藏之所,仅紫禁城就有养心殿、宁寿宫、乾清宫、御书房、重华宫、延春阁、淳化轩等数十处。笔者长期致力于古代女画家的研究,近年来又参与了养心殿原状课题项目,发现在所有藏地中,养心殿是收藏女画家作品最多的场所,包括元管道升5件、明文俶2件、清陈书5件。这些藏品入宫途径不同,亦有真赝之分。透过对它们的研究,可以略窥乾隆帝对女画家作品的独特审美视角。

一、女画家中的翘楚——管道升 文俶 陈书

受封建礼制的影响,女画家寥若星辰,不占画坛主流,以致书画鉴藏家汪砢玉发出“丹青之在闺秀类,多隐而弗彰”[1]的感叹。在凤毛麟角的女画家中以管道升、文俶、陈书的艺术成就最高、影响最大。

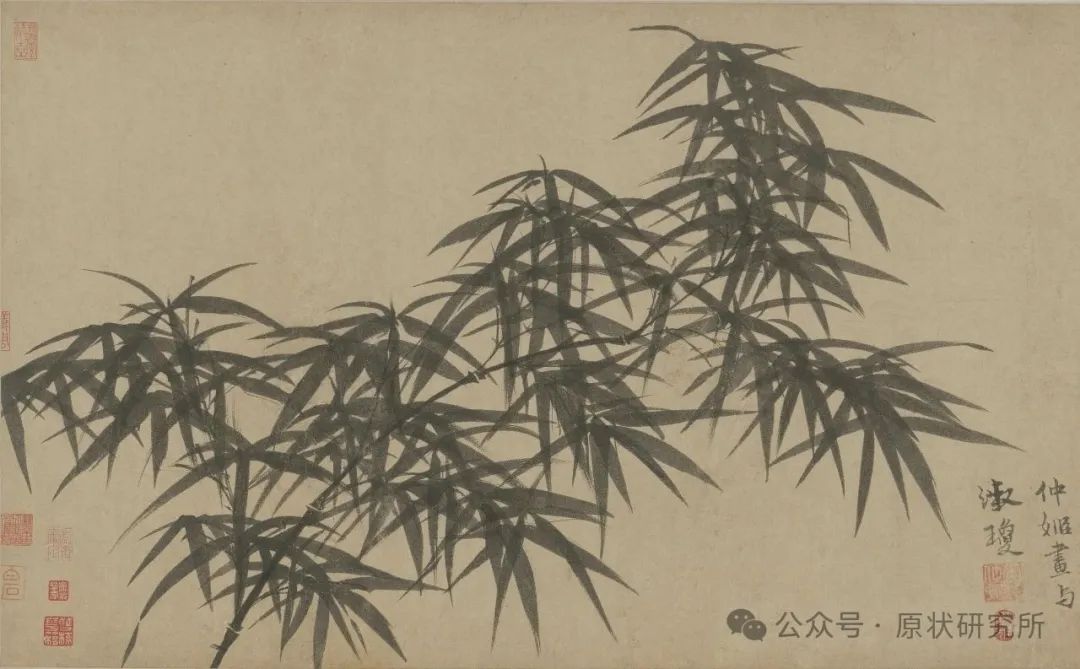

管道升(1262-1319),字仲姬,吴兴(今浙江湖州)人,有“魏国夫人”之称。她自幼聪慧机敏,能书擅绘,笔意清绝,后凭借自身的书画造诣,以及夫君赵孟頫的推介,在画史上享有较高的声誉。其所绘的墨竹,甚至被抬到标杆典范的位置,如明姜绍书点评陈芹《墨竹图》扇时,赞美其“颇似管夫人法”[2];李日华在称誉徐山人之女徐安生的竹画时,谓其“竹枝翛洒,似管仲姬”[3];王世贞赞汝宁君之母许氏雅善绘事,称她被“吴兴人以为管夫人复出”[4];甚至清初名家恽寿平在《临各家画》册第九开“水墨画竹”一页,自识临摹的是“管仲姬‘丛篁碧涧’”[5],意欲借管道升之名,标榜自己竹画的正统与规范。

文俶在画坛的影响力与管氏不分伯仲。文俶(1595-1634),字端容,长洲(今江苏苏州)人,自幼在父亲文从简的教导下勤于笔墨。她通过对原明内府藏《金石昆虫果木状》的摹写,练就了笔墨造型、勾线晕色的基本功。婚后,文俶又对所居寒山中的花草进行写生,练就了精细的观察力和物象取舍的表现力。最终,她以运笔设色准确生动、花草虫蝶惟妙惟肖赢得了多方赞誉。姜绍书称她:“赋性聪颖,写花卉苞萼鲜泽;枝条荏苒,深得迎风浥露之态。溪花汀草,不可名状者,皆能缀其生趣。芳丛之侧,佐以文石,一种茜华娟秀之韵,溢于毫素,虽徐熙野逸,不是过也。”[6]钱谦益赞其:“点染写生,自出新意,画家以为本朝独绝。”[7]随着文俶声名日隆,其作品日益受到追捧,出现了“远近购者填塞”[8]的现象。同时也吸引了一批贵姬季女,如周淑祜、周淑禧等争相师事,研习笔法。

清代的陈书,影响力虽不如管道升、文俶,但是她的艺术造诣却丝毫不逊于前辈。她是女画家中唯一在山水、人物、花鸟画上皆工绘者。陈书(1660-1736),字南楼,号上元弟子,秀水(今浙江嘉兴)人,是乾隆帝五词臣之一钱陈群[9]之母。陈书的山水画既学仿古人,如元王蒙、曹知白和明唐寅等,又积极观察自然,从中汲取创作灵感,最终成为女画家中绘制山水画数量最多、画风最多、艺术成就最大者。陈书的人物画,始终遵循“图绘者,莫不明劝戒、著升沉”[10]的创作宗旨,注重以形写神,非常具有感染力。陈书的花鸟画以摹学陈淳的写意花卉为主,笔墨洒脱,有清新俊逸的文人画风。清张庚赞其:“善花鸟草虫,笔力老健,风神简古。”[11]秦祖永认为其花鸟画“风神遒逸,机趣天然极其雅秀”,并记:“余昔见画册十二帧,系写各种花草。用笔用墨,深得古人三昧,颇无脂粉之习。”[12]

二、乾隆帝的赏识

热衷传统书画的乾隆帝对管道升、文俶、陈书推崇备至,这从他对她们作品的御题诗上可窥一斑。如题管氏《枯木竹石图》[13]“爱他写意闺中秀,宛尔传神林下风。”赞叹管氏笔墨有闲雅飘逸的韵致。评文俶《花石写生蝴蝶花》[14]“翩翾通体冶而轻,露下风前最有情”。赞叹文氏的花蝶气韵生动。论陈书《写生图》[15]“结构总无巾帼气”。又曾夸陈书“画法精妙入神,能临仿各家”[16]总之,乾隆帝从画作风格、水平技法、题材内容等不同角度高度赞扬了三人的艺术创作。

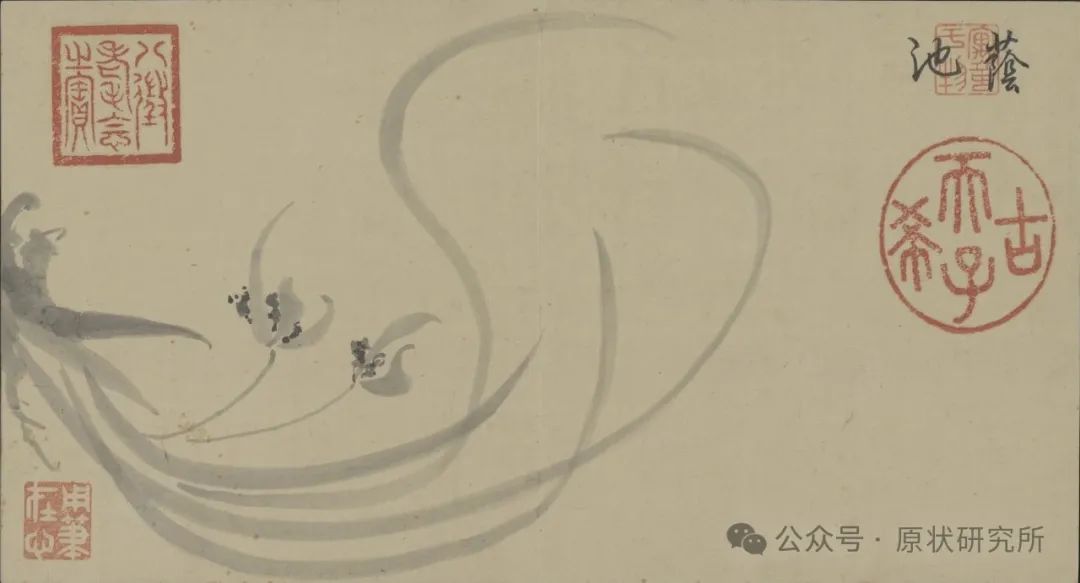

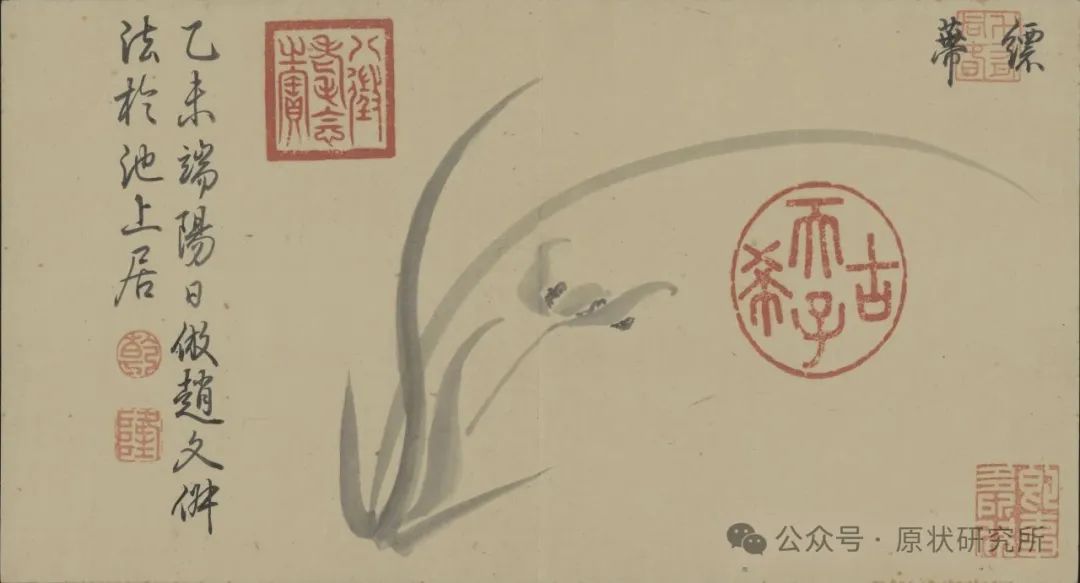

除御题诗褒奖外,乾隆帝对管道升、文俶、陈书的赏识还体现在仿学临摹上。主要分两种方式:一是乾隆帝亲自执笔临仿;二是令宫廷画家临仿。造办处活计档记,乾隆二十三年(1758)十二月,首领桂元将乾隆帝“御笔仿管道升‘墨竹’挂轴一轴”交启祥宫匠人换裱[17]。乾隆乙未(1775),年近六十五岁的乾隆帝绘“墨兰图”册(图1-1,1-2),并在末开上题:“乙未端阳日,仿赵文俶法于池上居。”乾隆帝笔下的墨兰用笔极为飘逸洒脱,与文俶兼工带写的画风并不相符,但他仍题“仿赵文俶法”,可见在他心中似与不似并不重要,重要的是通过仿学向文俶致敬。事后,乾隆帝对自己的这套仿作非常重视,不仅在画页上钤盖各种闲章。如“万有同春”“即事多所欣”“用笔在心”“寓意于物”“几席有余香”“意在笔先”等等,还加盖其晚年非常正式的“古希天子”和“八徵耄念之宝”玺印。同时,他还下旨将这仅四开的画页合裱成册,像他仿“管道升‘墨竹’挂轴”一样,予以长久保存。

图1-1: 清 乾隆帝《仿赵文俶墨兰图》册,故宫博物院藏

图1-2: 清 乾隆帝《仿赵文俶墨兰图》册,故宫博物院藏

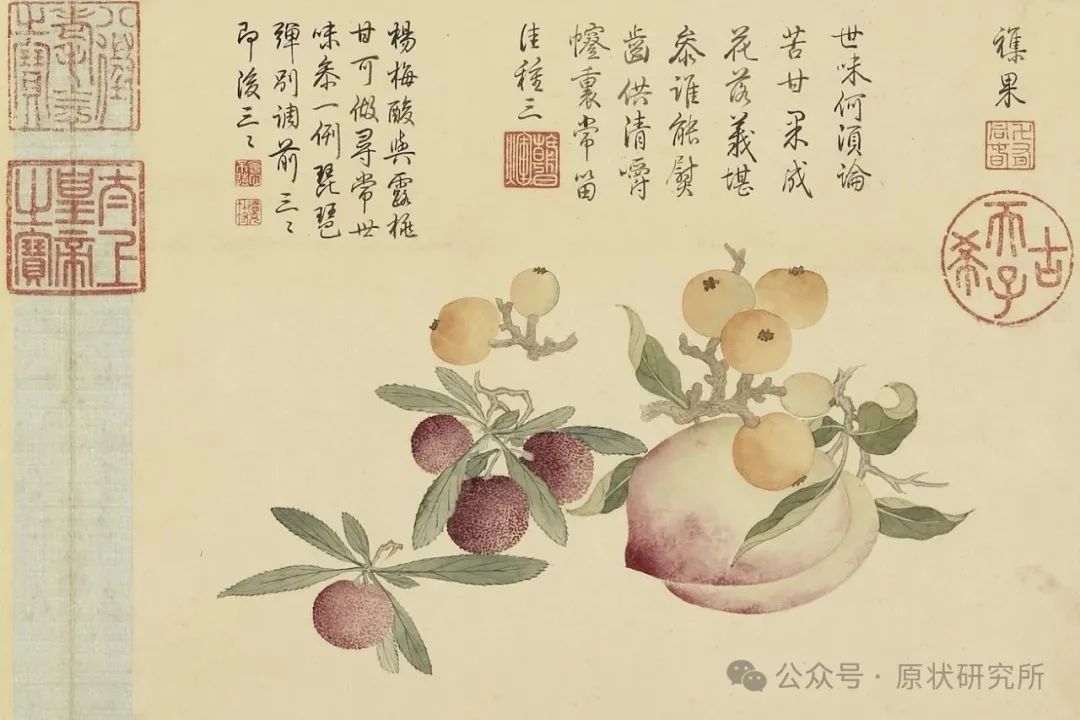

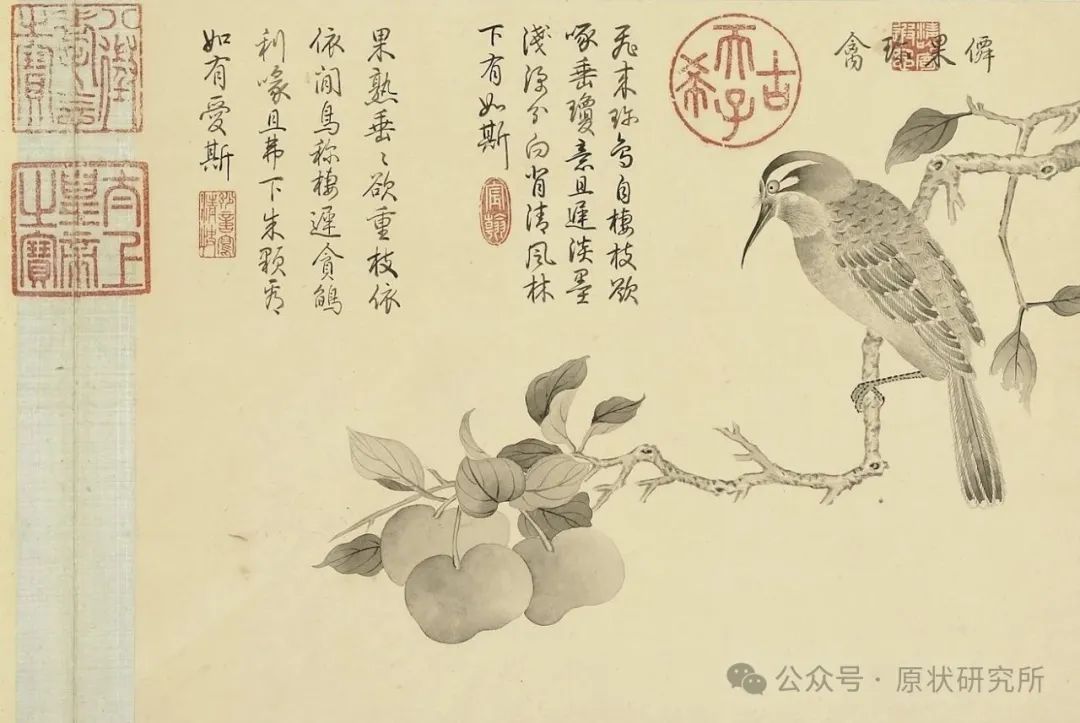

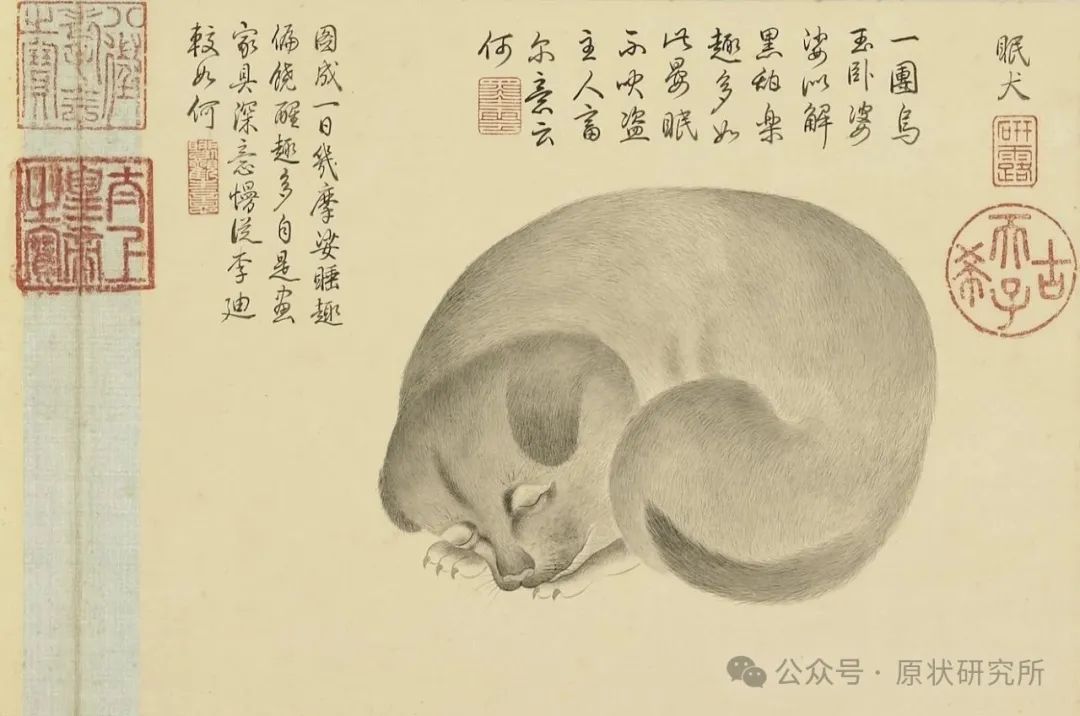

乾隆帝表达对女画家赏识的另一种方式是谕令宫廷画家来临摹。造办处活计档记,乾隆九年(1744)九月,乾隆帝传旨“着丁观鹏仿管道升画观音像,石块海水着唐岱画”[18]。此后还谕令金廷标临摹《杂画》册。事见乾隆三十年(1765),陈书长子钱陈群向乾隆帝献其母陈书绘、其父钱纶光书题的《杂画》册。乾隆帝爱不释手,但最终还是决定将此册退还给钱陈群,理由是:“此册为钱陈群父母手泽贻留,今陈群欲登之《石渠》以永其年。朕思《石渠》所藏陈群母各种画颇多,不忍更留此。”[19]不过他在退还之前,亲自为画册每开(古木修篁、仙果珍禽、杂果、眠犬、春溪水族等)各题七言诗一首,并且“命金廷标仿写成册,录原题收入《石渠》艺林,当增此一段佳话也”[20](图2-1,2-2,2-3)。由此达到既不夺臣子之爱又能随时观赏图册的目的。

图2-1: 清 金廷标《仿陈书杂画册·杂果》,台北故宫博物院藏

图2-2: 清 金廷标《仿陈书杂画册·仙果珍禽》,台北故宫博物院藏

图2-3: 清 金廷标《仿陈书杂画册·眠犬》,台北故宫博物院藏

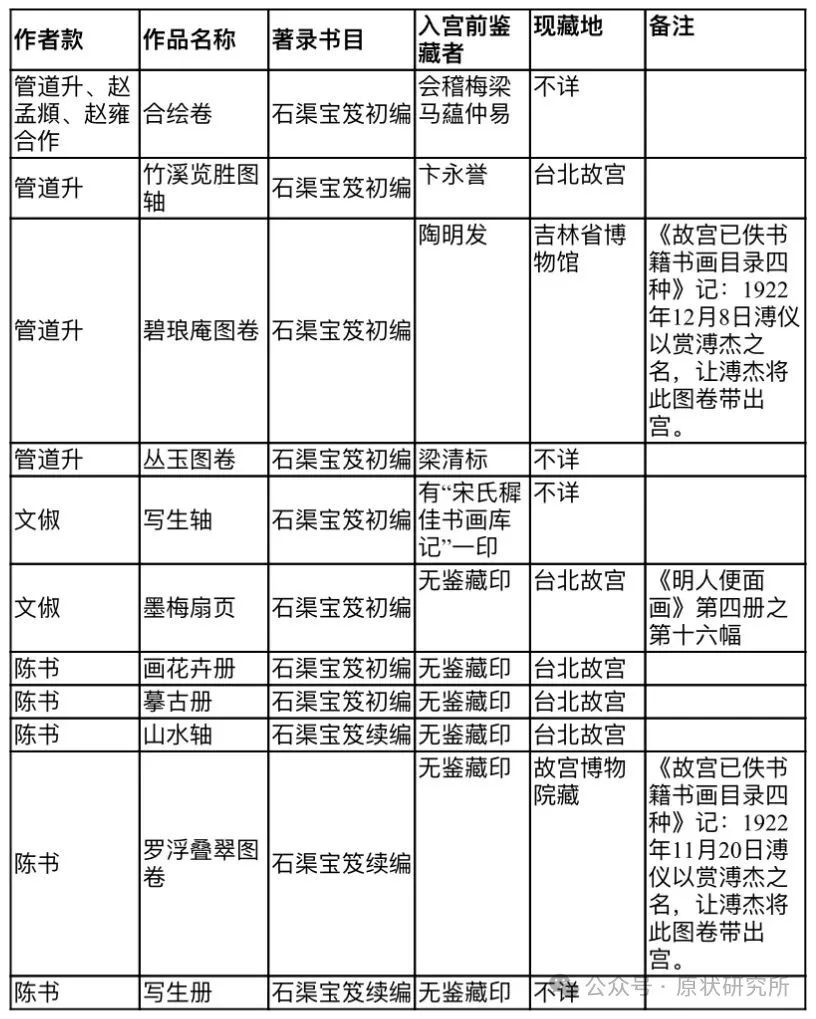

自雍正朝始,养心殿成为清历代皇帝处理政务兼居住的重要场所,乾隆帝在此生活长达63年。他为了观赏便利,将自身喜好的、书画史上重要的佳作,如晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》以及元代赵孟頫《荷花水鸟图》、王振朋《伯牙鼓琴图》等珍藏于此。同时他也将管道升、文俶、陈书的画作珍存于此,这不仅表明对她们画作的重视,也表明他认为管、文、陈的艺术水平完全可以与这些历代名品相提并论[表一]。

养心殿藏管道升、文俶、陈书作品概况

需要补充的是,管道升藏于养心殿的画作共5件,除被《石渠宝笈》著录的4件外,还有一幅是被内务府造办处档案记载的《山竹图》卷,见乾隆八年(1743年)十一月二十三日档文记:"太监胡世杰传旨给无匣手卷管道升《山竹图》卷和钱选《进贡图》卷、刘松年《太公钩渭图》卷“配匣刻字,得时入养心殿头等。"[21]。奇怪的是,乾隆九年(1744年),内府开始编撰的《石渠宝笈初编》,以及后来编的续编、三编,均未将管、钱、刘的画作著录在内,目前,它们的下落不明。

三、管道升、文俶、陈书画作真赝辨

被乾隆帝赏识,贮于养心殿的管道升、文俶、陈书画作,并非全是真迹,而是真迹、赝品和疑似真迹三种情况并存。

(一)真品佳作

在养心殿所藏三人12幅作品中,确为真迹的有6件,即陈书5件和文俶1件。

陈书的画作入宫途径清晰,全部是由其子钱陈群进献给乾隆帝的。钱陈群与乾隆帝以诗文书画为纽带,结下了深厚的君臣之谊。钱陈群的书法及其诗文唱和能力颇得乾隆帝赞赏,乾隆帝曾言:“陈群深于诗学,书法亦苍老。家居以后,每岁录寄御制诗百余篇命之和。陈群既和韵并写册页以进。册必有跋,字体或兼行草,余甚爱之。”[22]钱陈群为投乾隆帝文趣所好,同时展示自家儒雅风范,一方面进献自己擅长的诗文,另一方面进献其母陈书擅长的各类题材画作。

第一件被钱陈群献入宫中的陈书作品是《历代帝王道统图》册(图3-1,3-2,3-3)图绘上自五帝下逮唐宋的贤德君主。钱陈群敬献此图册时,正任刑部侍郎一职,他当时并不知道该作是否能称旨,于是特意附上书札,阐明敬献此画的因由和忐忑之心[23]。令钱陈群没想到的是,乾隆帝对此画册颇为喜爱,不仅御笔题签“钱陈群所进伊母陈氏画”,而且签上还加盖了“乾隆御览之宝”玺印,以示重视。

图3: 清 陈书《历代帝王道统图》册(局部),故宫博物院藏

图3-2: 清 陈书《历代帝王道统图》册(局部),故宫博物院藏

图3-3: 清 陈书《历代帝王道统图》册(局部),故宫博物院藏

陈书的其他画作,有的像《历代帝王道统图》册一样被钱陈群单独进献,有的则是随钱陈群诗文一同献上。如乾隆帝题陈书《幽居清夏图》成扇时,特地注明此图是随“其子陈群书《夜游山月歌》所进”[24]。又见乾隆帝题陈书《山居图画箑》言:“昔年陈群呈和诗便兼进此扇。”[25]乾隆帝题《陈书仿王蒙夏日山居图》诗中有注“陈书乃钱陈群之母,陈群呈进诗册,并进是图”[26]。乾隆帝题陈书另一幅《仿王蒙夏日山居图》时,亦有“陈群家居时,呈进和诗之便,并献是图”[27]。可见陈书作品的入宫途径简单纯粹直接,由此推测,藏于养心殿的5幅陈书画作也应通过钱陈群进献入宫,而这正是证明它们为真迹的保证。

相比于来源清晰的陈书画作,养心殿藏文俶《墨梅图》扇页(图4),则入宫来源不详。该扇页是清宫旧藏《明人便面画》(第四册)中的第16幅,材质为文俶贯用的金笺。图上没有落文俶的墨款,但是钤有“赵文俶印”等。文俶的钤印一般分三类:一类是钤自己的字号、姓名章,如“端容”“文端容”“文氏端容”“文俶”“文俶之印”以及“文”“俶”连珠印[28];另一类是将夫家赵灵均的姓与自己姓名相结合,如“赵文俶印”等;再有一类是闲章,如“兰仪玉度”“寒山兰闺画史”“端操有踪幽闲有容”[29]等。《墨梅图》扇页钤印文当属上述第二类,钤有“赵文俶印”的画作还有故宫博物院藏《罂粟湖石图》轴、《萱石图》轴(图5)、《萱花图》扇页、《花卉图》册以及香港中文大学文物馆藏《蝶戏图》扇页等。在构图上,作品简略疏朗。在表现形式上,画家以粗放洒脱的用笔画粗干或疏枝,以特写的方式表现古梅树的局部。整体画风,与故宫博物院藏文俶《梅花图》成扇、《墨梅图》扇页(图6)中画梅的笔法相类,鉴于此扇页与文氏钤印习惯及画风皆相吻合,故当属真迹[30]。

图4: 明 文俶《墨梅图》扇页,台北故宫博物院藏

图5: 明 文俶《萱石图》轴,故宫博物院藏

图6: 明 文俶《墨梅图》扇页,故宫博物院藏

(二)赝品伪作

养心殿藏女画家的赝品,是管道升款的两件作品:《竹溪览胜图》轴和《碧琅庵图》卷。

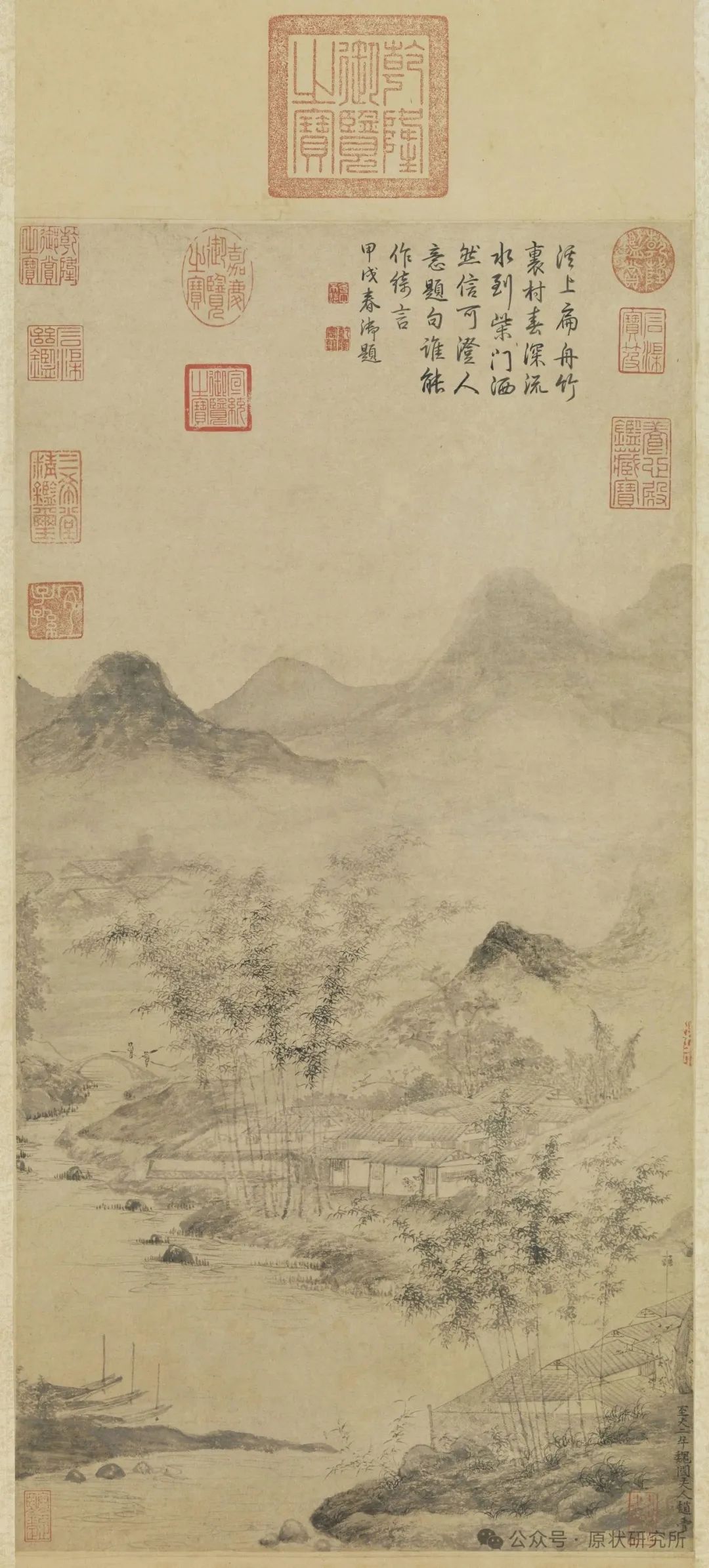

图3: 元 管道升 (款)《竹溪览胜图》轴,台北故宫博物院藏

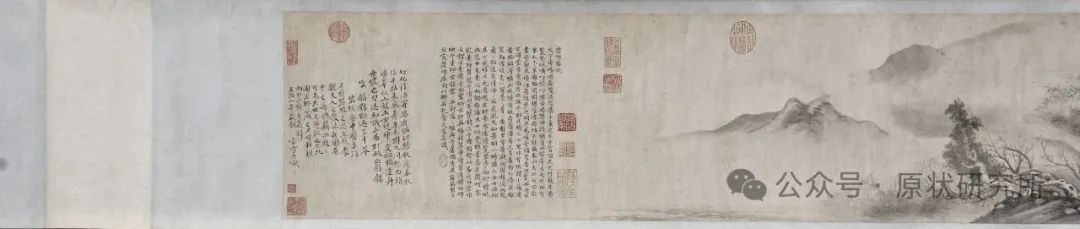

《竹溪览胜图》轴(图7),画幅右下角有墨款“至大二年魏国夫人赵管”,此墨迹比同幅画面的其他墨痕要深,有后添之嫌。关键是“至大二年”为1309年,当时管道升尚未被封魏国夫人。管氏被封为魏国夫人是在延祐四年(1317),见赵孟頫《魏国夫人管氏墓志铭》记:“延祐四年,余入翰林为承旨,加封魏国夫人。”[31]此外,从管氏最擅长的竹画上分析,图中点缀环境的数竿翠竹,竹枝和竹叶用笔软弱,叶片杂乱无章,交叠、掩映的关系不明确,如此低劣的画法无法与《赵孟頫一门三竹图》卷(图8)中管氏的画作相比。陈葆真经过研究,也认为该画“带有明中以后吴派画疏秀的作风”[32],与管氏画风不符。

图8: 元 赵孟頫、管道升、赵雍《赵孟頫一门三竹图》卷(局部),故宫博物院藏

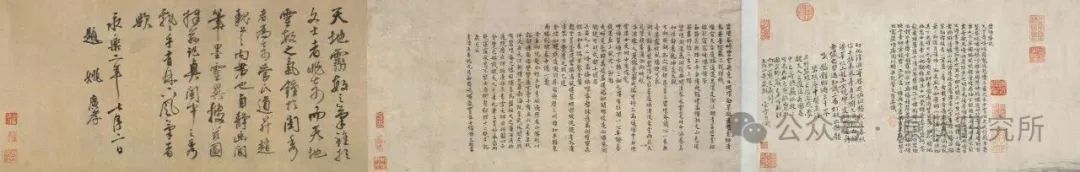

《碧琅庵图》卷(图9),近景绘翠竹迎风,中、远景绘峰峦起伏叠嶂。画幅尾部有管道升款题“碧琅庵记”,言明此图是她为尼姑素雪所筑“碧琅庵”而绘。题:“⋯⋯素师[33]元谈霏霏,玉节落落,雅与予善偶造其庵而契之,因写‘碧琅庵图’以赠,并记,管氏道升识。”管氏款题之后素雪跋道:“感蒙魏夫人之护法并图庵中之寄兴⋯⋯。”落款“至治二年岁朝,素雪自识”。此图纰漏是,画作水平极其低下,笔墨生拙,毫无章法,此外,通观管道升的题和素雪的跋,可见她们有着深厚的情谊,但是素雪却将管氏的封号“魏国夫人”写成了“魏夫人”。素雪如此笔误,也不在情理之中。此图经过徐邦达和杨仁恺鉴定[34],也一致认为是赝品。

图9: 元 管道升(款)《碧琅庵图》卷,吉林省博物院藏

(三)难定真赝

养心殿藏文俶《写生图》轴、管道升《丛玉图》卷、管道升与赵孟頫、赵雍《合绘图》卷均仅被《石渠宝笈》著录,目前下落不明,所以难定真赝。

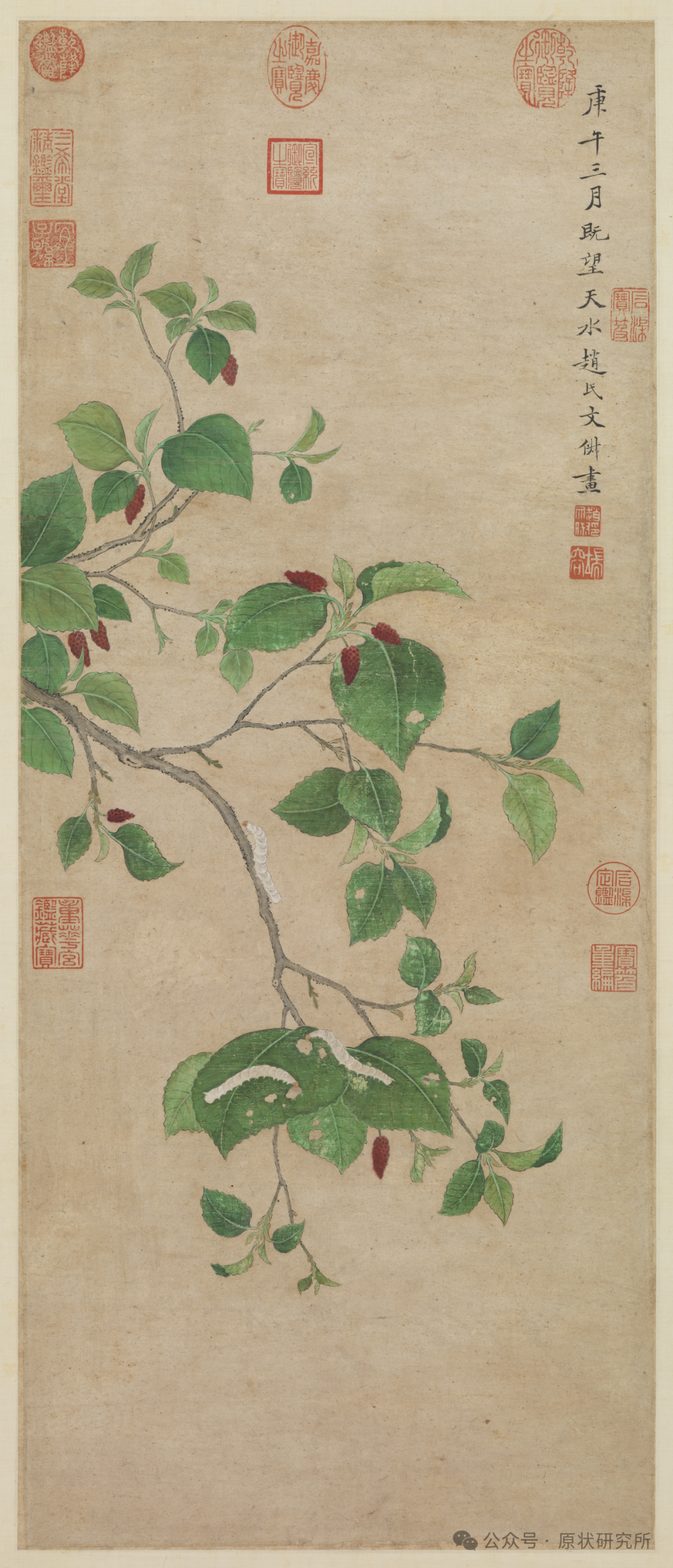

文俶《写生图》轴见《石渠宝笈初编》著录:“款识云:‘丙寅季冬,天水赵氏文俶写。’下有‘文’‘俶’连印。左方下有‘宋氏穉佳书画库记’一印,轴高三尺四寸,广一尺六寸。”[35]由著录而知,该图款识仅11字,除标明创作时间、姓氏外,再无其他文字。如此简约的款题形式,其实正是文俶落款的一大特点。文俶虽然生活在文人画极盛、注重诗书画印相结合的明中晚期,同时又出身文化传承深远的文氏家族,后嫁给同样文化底蕴深厚的赵家(其公公赵宦光[36]精于治印,婆婆陆卿子擅长诗画,丈夫赵灵均工于诗文和古文字),但是文俶却从来不在画作上题写诗文,以展露其于画作之外的艺术才华。观故宫博物院藏其《萱石图》轴(图10)、《花蝶图》扇、《罂粟图》轴,及台北故宫博物院藏《春蚕食叶图》轴等作品,皆可见该特点。

图10: 明 文俶《萱石图》轴 故宫博物院藏

这件《写生图》轴,还展现了文俶在落款上的另一大特点,即在款文中除书写自己的姓名外,还要加带上丈夫的“赵”姓和赵姓族人的郡望“天水”二字,以表达她与丈夫间的恩爱关系。如《梅花图》成扇(图11)、《萱石图》轴、《春蚕食叶图》轴(图12)、《花鸟图》轴等均是如此[37]。总之,从著录上判断此图的款题格式、内容与文俶的落款习惯是相符合的。

图11: 明 文俶《梅花图》成扇,故宫博物院藏

图12: 明 文俶《春蚕食叶图》轴,台北故宫博物院藏

从画心尺寸上分析,由《石渠宝笈初编》著录而知,《写生图》轴的尺寸是“轴高三尺四寸,广一尺六寸”,即折合约现在的纵113.33厘米,横53.33厘米。文俶画轴的尺幅一般纵不过130厘米,横不过65厘米,如故宫博物院藏两件《萱石图》轴,一件纵123.8厘米,横61.3厘米,另一件纵130厘米,横42.9厘米。台北故宫博物院藏《春蚕食叶图》轴,纵78.5厘米,横32.7厘米。小尺幅,是文俶在绘画材料使用上的一大特色,这可能与其绘画的目的及表现的内容有关。文俶来自充裕的家庭,绘画纯属于她的闺房自娱,因此其画的内容很简单,没有繁复的远近景,或多层次空间的转换,仅是绘一花一石或者一花一蝶而已,如此简约的小品画形式不需用大尺寸的篇幅去呈现。

再从鉴藏印上分析。《写生图》轴上仅钤一枚方印,即“宋氏穉佳书画库记”,这是著名收藏家宋荦之子宋致(字穉佳)的印。宋荦生于1634年,正是文俶过世之年,二者年龄相差数十年。宋荦作为清初最成功的书画鉴藏家,其过世后,藏品分传给了其子宋至(字山言)、宋筠(字兰挥)和宋致等人,后来部分藏品“经张照、安岐等人之手而进了乾隆内府”[38],其中就有原归宋穉佳的藏品,如现藏故宫博物院的王鉴《仿古图》册、丁云鹏《东山图》轴、陈格《三友图》卷、杨晋《溪山深秀图》卷等。由于文俶与宋荦、宋穉佳父子生活于同一时期,宋家又精于书画鉴赏,因此宋穉佳的鉴藏印,可视为证明《写生图》是文俶真迹的旁证。不过由于目前尚未看到原作,所以此图只能暂归真赝难定之列。

管道升《丛玉图》卷见于《石渠宝笈初编》著录[39],据著录所记康里巙跋“渭川千亩此琅玕,可笑湘妃泪点斑”、王虑跋“谁画修篁十万竿,萧疎何异谷中看临风”及乾隆帝引首御题“珠玕蔚翠”而知,此图应是幅以表现墨竹为主题的画作,它与管氏专擅绘竹的题材特点相吻合。著录中提及该图除钤梁清标“蕉林居士”“蕉林书屋”“秋碧”“冶溪渔隐”“观其大略”及“苍岩子”藏印外,还钤有谢淞洲[41]“青笠绿蓑斋藏”“淞州”印,并录其跋:“此卷在前代实藏吾宗谢见潮所,极见珍重。盖夫人写竹,本自难得,而是图又最为精妙,宜其历世宝传。今复从故梁相金题玉躞间,归我寒士秘箧,谓其间不有缘会耶!”跋文认为此图是管氏真迹,且是其“最为精妙”之作。跋中还提及此图原为谢氏家族谢见潮所有,后归梁清标,再后为他所“秘箧”的流存经过。雍正初年,雍正帝招擅甄别者入宫考证古物,谢淞洲以精于鉴赏被征召,他在宫中除尽心完成本职工作外,还借机与皇室互赠画作,如雍正帝赏赐其宋赵士雷《湘乡小景图》卷(故宫博物院藏),他则献上自己所画山水[42]和家藏宋李迪《雪树寒禽图》轴(上海博物院藏)等。因此,管道升《丛玉图》卷很可能是经他之手献入宫中的。此图经以鉴藏古书画闻名的梁清标、谢淞洲收藏,很可能是幅真品之作。

管道升与赵孟頫、赵雍《合绘图》卷见《石渠宝笈初编》著录:“元赵孟頫、管道升、赵雍合卷(上等张一,贮养心殿),素笺本,墨画,凡三幅。第一幅赵孟頫画树石,款云:‘子昂作与淑安三娘。’下有‘赵子昂氏’一印。前有‘家藏’半印,后有‘会稽梅梁马蕴仲易’一印。幅高一尺二分,广一尺七寸四分。第二幅管道升画竹,款题云:‘暮嶂远含青,春光空带碧。细看风前枝,抛书枕萝石。仲姬。’下有‘管道升’一印,前有‘仲姬’一印,后有‘会稽梅梁马蕴仲易’一印。幅高九寸,广一尺八分。第三幅赵雍画兰竹,款署:‘仲穆。’下有‘会稽梅梁马蕴仲易’一印。幅高九寸三分,广二尺五分。”[43]从著录得知,此图只钤有“会稽梅梁马蕴仲易”鉴藏章,马氏非著名书画鉴藏家,以致该图真赝实属难断。同样,真赝难辨的还有曾被造办处档案记载的管道升《山竹图》卷,此图不仅不见原作,甚至都没有被《石渠宝笈》著录。

小结

清汤漱玉在《玉台画史》中,将女画家明确分为四大类:宫掖、名媛、姬侍、名妓。其中名媛、姬侍来自较为优渥的家境,所以,她们又被统称为“闺秀画家”(或称“闺阁画家”)。管道升、文俶为名士之妻、陈书为名臣之母,均以各自杰出的艺术才能,冠元明清“闺秀画家”之首,乾隆帝将她们的画作入藏重要的殿堂养心殿,可谓适得其所。

管道升、文俶、陈书不仅有着“闺秀画家”共同的社会身份,还通过不同的画学途径,承袭着文人画的笔墨,如管氏作为文人画家翘楚赵孟頫之妻,她通过“夫家学”,在向夫君探讨画理、切磋画艺时,得到了其夫言传身教和高水准的艺术指点。文氏作为文徵明的后裔,家族中除文徵明外,文彭、文嘉、文伯仁、文从昌、文从简、文震孟等也都是享誉盛名的画家,浓郁的“家学”氛围,使得文俶自幼就接受最正统的文人画教育。陈书与管氏、文氏相比,虽然没有任何画学背景,但她通过“延师授经”、刻苦摹学古人,始终追随着文人画风,如其花鸟画学仿文徵明弟子陈淳、山水画追摹元王蒙、曹知白等人笔意,有着深厚的文人画功底。乾隆帝作为帝王,自幼熟读儒家经典,关注传统中国文化,对文人绘画喜爱有加,不仅数次临摹,而且大量收藏。因此,他将有文人画风的管、文、陈氏的画作珍藏于养心殿,可谓恰得其趣。

养心殿是乾隆帝处理朝政、生活起居和赏鉴名品之地,因此,在研究养心殿的书画藏品时,不仅要关注殿内“三希堂”王羲之、王献之等人的名作,还要关注管道升等女画家的藏品,这样才能更全面地了解乾隆帝的艺术审美、文人画情怀、收藏理念以及对于真赝作品的辨识能力,从而深化对乾隆朝宫廷书画鉴藏史的研究。

本文得到故宫博物院“英才计划”和北京故宫文物保护基金会学术故宫万科公益基金会专项经费资助。

——————————

注释:

[1](明)汪砢玉《珊瑚网》,卢辅圣主编《中国书画全书》第5册,上海书画出版社,1992年,第1163页。

[2](明)姜绍书《无声诗史》,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第4册,第851页。

[3](明)李日华《味水轩日记》卷一,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第3册,第1111页。

[4](清)沈辰《书画缘》,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第10册,第309页。

[5](清)恽寿平《临各家画》册,见(清)张照、梁诗正等编纂《秘殿珠林石渠宝笈汇编·石渠宝级续编》第6册,北京出版社,2004年,第3348页。

[6] 前揭姜绍书《无声诗史》,第862页。

[7](清)钱谦益《列朝诗集小传》下册,上海古籍出版社,1983年,第751页。

[8](清)钱谦益《牧斋初学集》中册,上海古籍出版社,2019年,第1383页。

[9] 钱陈群(1686-1774),字主敬,又字集斋,号香树、柘南居士、修亭等,康熙辛丑(1721)进士,改庶吉士,授翰林院编修。他以处事沉稳、为人正直、为官清廉及文辞机敏而颇受康、雍、乾诸帝器重,尤其深得乾隆帝的赏识。乾隆十七年(1752),他在因病返乡后的第九年,乾隆帝还恩赐他尚书衔。病故后被谥“文端”殊荣。

[10](南齐)谢赫《古画品录》,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第1册,第1页。

[11](清)张庚《国朝画征录》,前揭卢辅圣主编《中国书画全书》第10册,第447页。

[12](清)秦祖永《桐阴论画》,上海古籍出版社,2015年,第73页。

[13]《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第1册,中国人民大学出版社,1993年,第979页。

[14] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第5册,第38页。

[15] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第9册,第388页。

[16] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第7册,第762页。

[17] 中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编《清宫内务府造办处档案总汇》第23册,人民出版社,2005年,第504页。

[18] 前揭《清宫内务府造办处档案总汇》第12册,第366页。

[19] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第5册,第201页。

[20] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第5册,第201页。

[21] 前揭《清宫内务府造办处档案总汇》第11册,第356页。

[22] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第7册,第211页。

[23] 钱陈群跋陈书《历代帝王道统图》册:“谨将臣母所画册子计十六幅,臣不揣弇陋,每幅谨制图赞一首,另潢成册,并呈御览。臣不胜战栗陨越之至⋯⋯。”

[24] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第7册,第274页。

[25] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第7册,第762页。

[26] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第7册,第632页。

[27] 前揭《清高宗(乾隆)御制诗文全集》第9册,第615页。

[28] 如“端容”印,可见其《萱石图》轴,“文俶”印可见于《兰石图》扇页,均故宫博物院藏。

[29] 如“兰仪玉度”见于《花卉图》册,“端操有踪幽闲有容”见于《萱石图》轴,均故宫博物院藏。

[30] 另需指出的是,《石渠宝笈初编》和《故宫书画图录》将此扇页钤的“赵文俶印”著录错误,《石渠宝笈初编》将“俶”写成“淑”,《故宫书画图录》将“俶”写成“叔”。后者见《故宫书画图录》第30册,台北故宫博物院,2011年,第231页。

[31](元)赵孟頫《赵孟頫集》,浙江古藉出版社,2012年,第293页。

[32] 陈葆真《管道升和她的竹石图》,《故宫学术季刊》1977年第11卷第4期。

[33] 对尼姑素雪的尊称。

[34] 徐邦达认为:“管道升《碧琅庵图》卷,纸、石初,养(心殿)。吉博。伪劣。”见徐邦达《重订清故宫旧藏书画录》,人民美术出版社,1997年,第65页。杨仁恺亦认为“赝品”。杨仁恺《国宝沉浮录》,上海古藉出版社,2007年,第358页。

[35] 前揭张照、梁诗正等编纂《秘殿珠林石渠宝笈汇编·石渠宝笈初编》第1册,第655页。

[36] 赵宦光(1559-1625),初名颐光,后易为宦光,字凡夫,一字水臣,号广平,江苏太仓璜泾人。他精通文字学,工书法,运用行草笔势作小篆,创“草篆”书体,在中国书、印学上具有一定地位。

[37] 如《梅花图》成扇款署:“丁卯八月天水赵氏文俶。”《萱石图》轴款署:“天水赵氏文俶画。”《春蚕食叶图》轴款署:“庚午三月既望,天水赵氏文俶画。”《花鸟图》轴(上海博物馆藏)款署:“辛未小春天水赵氏文俶画。”

[38] 刘金库《宋荦的鉴藏活动与交游》,《荣宝斋》2017年第2期,第228页。

[39]《石渠宝笈初编》著录:“元管道升《丛玉图》一卷(上等寒一,贮养心殿),素绢本,墨画。款署:‘道升。’卷前隶书‘丛玉图’三字。又‘青笠绿蓑斋藏’‘蕉林居士’‘淞州’三印。卷后半印二,漫漶不可识。前隔水有‘蕉林书屋’一印。后隔水押缝有‘秋碧’‘青笠绿蓑斋藏’‘冶溪渔隐’三印⋯⋯卷高七寸八分,广四尺七分。卷中幅御题诗云:‘石泉清且幽,箖箊修而古。淇澳作佳邻,渭川即前溆。空际琅玕敲,月影龙蛇舞。静对忘俗缘,兴在萧疎所。恍疑小窗中,瑟瑟吟风雨。御题。’下有‘会心不远’‘乾隆宸翰’二玺。引首御书‘珠玕蔚翠’四大字,上有‘乾隆御笔’一玺。御笔题签,签上有‘乾隆宸翰’一玺。”著录还有康里巙、邵衷、沃昌、王虑、陈贽及谢淞洲题。前揭张照、梁诗正等编纂《秘殿珠林石渠宝笈汇编·石渠宝笈初编》第1册,第586页。

[40] 谢淞洲(活动于17至18世纪),字沧湄,号林邨、水邨、舜峰樵等,室名青笠绿蓑斋。江苏长洲(今苏州)人。诗宗宋代西昆派,画学元代倪瓒、黄公望及宋人笔意,疏爽清润有法度。

[41] 前揭张庚《国朝画征录》,第453页。

[42] 前揭张照、梁诗正等编纂《秘殿珠林石渠宝笈汇编·石渠宝笈初编》第1册,第586页。

[43](清)钱陈群《香树斋文集》卷二六,乾隆二十九年(1764)刻本,故宫博物院图书馆藏,第7页。

李湜,现任故宫博物院研究馆员,学术委员会委员。长期侧重于对清代宫廷绘画史、明清女性绘画史的研究,目前已出版有《李湜谈中国古代女性绘画》《世代公卿闺阁独秀—女画家陈书与钱氏家族》《紫禁丹青~清宫绘画的创作与收藏》等七部专著。在《文物》《故宫博物院院刊》《美术观察》《美术研究》等核心刊物上发表有数十篇论文。

还没有评论,来说两句吧...