1979年我从遥远、偏僻的大凉山彝族腹心地区考入广州中山大学历史学系,就读于梁钊韬教授门下,主攻民族考古学,研究方向是中国南方民族考古和南方少数民族历史。1981年4月中山大学人类学系成立,梁先生为系主任,因此我后来毕业于中山大学人类学系。

梁钊韬先生热切地期望能对悬棺葬课题做出一个全面的、系统的研究,能够初步揭示出其中深厚而又独特的文化内涵和科学奥秘。我的导师由于教学工作的繁忙和科研范围的扩大,悬棺葬研究课题已经搁置了几十年,随着年事渐高,他再也不能长途跋涉。进行田野科学考察,于是寄希望于我去完成他一生的夙愿。1979年当钊韬师将他的心愿告诉我的时候,我深感惊讶!因为我不知道自己是否有能力承担他交给我的如此重大的研究课题。

中国悬棺葬在我国的分布地域甚广,遍布了长江流域及其以南的十余个省区。这种葬俗延续时间很长,从商周时期直到明清长达数千年之久。这一研究课题无论在时间还是地域空间方面跨度都很大,它不仅涉及华南地区少数民族的来源、民族迁徙和民族关系等多方面的问题,而且涉及历史学、民族学、考古学、民俗学、宗教学、民族生态学和体质人类学等多学科的内容,同时需要长时间的、进行大量的知识积累。尤其重要的是,悬棺葬研究课题要求对广泛分布在我国南方十余个省区的悬棺葬文化遗存做大量的、深入的田野科学考察。进行长时间的田野科学考察,对于我这个年近40岁,家中有两个年幼孩子的母亲来讲,这是一个更大的难题。

悬棺葬研究需要顽强的意志、坚忍不拔的毅力和异乎寻常的吃苦耐劳精神。我曾经犹豫过,也产生过畏难情绪,但是经过激烈思想斗争以后,在钊韬师的谆谆教导和鼓励之下,我还是鼓起勇气,决定接受这一富有挑战性的研究课题。

从20世纪80年代开始,我用了十余年时间从全国各地的高等院校和科研机构大量收集古今中外有悬棺葬的文献资料,并公开发表与悬棺葬专题研究相关的学术论文。从1981年开始,我在科研经费十分困难且缺乏田野工作必须技术设备的情况下,十余年间,每一年都至少用两三个月时间,独自一人到华南各省区进行实地考察。无论寒冬酷暑、头顶烈日、栉风沐雨、跋山涉水,不辞劳苦、忍饥受渴,通常都是每天连续工作十多个小时,深入人迹罕至的崇山峻岭,攀登令人头晕目眩的悬崖峭壁,从而获得了大量珍贵的第一手资料。

1981年春我在四川珙县、兴文县对僰人悬棺进行考古学和民族学调查期间,因川南山区交通闭塞、乘公共汽车极为困难,有多少次为了赶路都必须清晨5点左右起床,去争取乘坐6时许出发的长途班车。由于白天长时间在野外工作,晚上十分疲劳,有时我稍晚一点醒来,害怕耽误了乘车,早上也顾不得吃饭,便匆匆坐上汽车,于是我就要长时间忍受饥渴和晕车的痛苦。

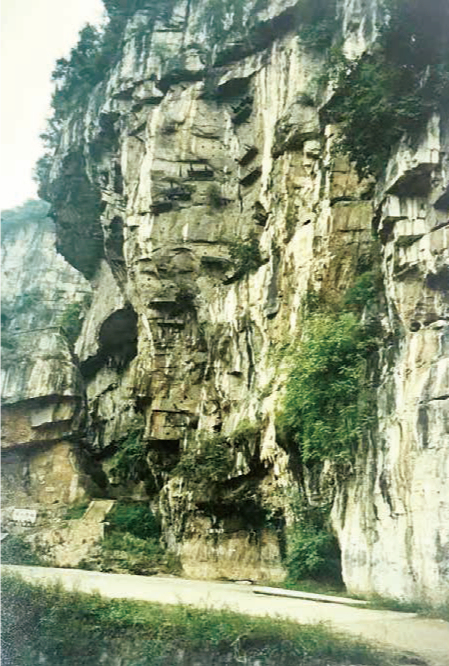

举世闻名的四川珙县僰人悬棺(曾水向拍摄)

四川珙县麻塘坝的悬棺分布在陡峭壁立的山崖上(1999年夏陈明芳拍摄)

1983年冬天,我到湖南的湘西地区和与它相邻的贵州黔东北山区开展田野工作。为了行走方便,只能穿“解放鞋”(胶鞋),结果脚背和脚后跟,冻开了一道道深深的口子,每天在寒风中长时间奔波,常常使得脚上的裂口渗出鲜血,而且穿的袜子还与伤口粘连在一起,需要脱掉袜子时,那些伤口更是锥心的疼痛。

1984年秋天我在广西中越边境的大新县考察当地的悬棺葬时,因上山无路,只得跟着当地身强力壮、反应敏捷的小伙子如同猿猴一样拉着绝壁上的小树枝或者藤条在高达近百米的悬崖上荡来荡去,在没有立足之地的山崖上攀登,稍有不慎就会摔得粉身碎骨。当我爬到半山崖上时,双臂已酸痛乏力,无论如何都无法向上移动,于是就长时间悬吊在半空之中,向下看是无底深渊,只觉得两眼发黑,心里免不了十分恐慌。前面带路的人除了鼓励我寻找结实的藤条和崖缝中的树枝坚持攀登以外,他们也无法给予我任何的帮助。强烈的求生本能促使我拼命寻找能够帮助我、伸出悬崖峭壁上的小树枝。幸运的是,这条树枝最终让我与死神擦肩而过!

1985年我到贵州省黔南地区考察苗族崖洞葬时,由于上山的小路早已被杂草淹没,我只能用双手抓住荆棘茅草登山,结果两只手心被划破了数道血口,疼痛钻心!我的衣服和裤子都被刮破了,当时也毫不在意。有的崖洞葬里面一些敛尸棺木还是20世纪70年代末才放入的,那些人去世的时间距我进入山洞考察时还不满十年,死人的四肢、头颅等骸骨和衣服被进入山洞的野猫、野狗撕咬、扰乱以后,山洞的地面一片狼藉,而且尸骨发出的恶臭,让人一阵阵发呕。后来有学术界同行问我,看到这种情景有没有害怕?我回答说:“一点也没有。”当时我的注意力全在观察苗族崖洞葬内的布局和所用的棺木形制,至于崖洞里面的尸骸遍地和尸体的臭味等等方面,我早已经忽略了,那时的确也没有害怕的感觉。

1987年10月正当我在广西北部和贵州南部交界的石灰岩山区紧张地进行瑶族崖洞葬的实地调查工作时,我得知了我的恩师——梁钊韬先生病重的消息。想起读研究生期间梁先生对我的言传身教,不仅循循善诱,而且待人和蔼可亲,可谓慈父恩师。于是我立即停止了工作,日夜兼程从广西和贵州交界的山区赶到广州,到医院看望我的恩师。此时他老人家已经到了癌症的晚期,癌细胞大量扩散,身体十分虚弱,每天只能靠血浆和人体白蛋白维持生命。梁先生对我的到来非常高兴,此时他最关心的便是我的悬棺葬研究的进展情况。完成悬棺葬课题研究,写出中国悬棺葬的学术专著是梁先生从事人类学研究40多年来的一个最大心愿,他热切期盼着,能在他的有生之年看到我的悬棺葬研究著作出版,但因这一研究课题客观上存在着很大的难度,加上科研经费的匮乏,进展情况很不如人意。不过,当我将早已构思成熟的《中国悬棺葬》一书的整体框架结构和详细的写作提纲向他汇报之后,老人家仍然感到十分欣慰。在病榻上梁钊韬先生通过他的口述,为《中国悬棺葬》一书提前写下了极其珍贵的序言。

不久我离开广州,返回黔桂交界的少数民族山区,继续我的田野科学考察工作。决心尽快实现梁钊韬先生的心愿,但仅仅过了一个月,便传来钊韬先生与世长辞的噩耗。为了实现钊韬先生的遗愿,从那以后我更加发奋地努力工作。

1988年夏天,我用了三个多月时间完成了长江三峡、湖北鄂西地区清江流域以及湖南澧水流域悬棺葬的田野科学考察。

酷暑季节的长江三峡,每天的气温都是高达40多度,我在奉节县考察风箱峡的悬棺葬时从白帝城出发,进入山间峡谷,那条铺满碎石子的小路被炙热的阳光晒得滚烫!我的脚上虽然穿着塑料凉鞋,也分明感觉到路面的灼热高温,仿佛我的塑料凉鞋都要被路面熔化了!峡谷中湿气很重,令人感到异常的闷热。不一会儿我就被峡谷里的高温弄得头昏眼花,浑身汗透。

1988年6月我到巫溪县考察大宁河小三峡的悬棺葬,由当地文物管理所黎明先生陪同,从县城的南门湾开始,一直在烈日下徒步行走了几十千米,考察分布在巫溪县的悬棺葬遗迹。当我们到达巫溪县悬棺葬最密集、保存非常完好、观赏性很强、久负盛名、位于荆竹河畔荆竹坝考察时,突然遭遇了大的雷阵雨。当时在那一片光秃秃的荒野根本就找不到一处可以躲避遭受雷击和暴雨的地方。天上震耳欲聋的电闪雷鸣吓得人心惊胆战,而在当时正好有天上的炸雷将一个巨大的火球抛落在我们面前,几乎就要触及我们两人,真是危险至极,让人惊吓不已!紧接着便是一场倾盆大雨,劈头盖脸把我们从头到脚淋得浑身湿透,如同落汤鸡。尽管当时是炎热的夏天,但是被那一场大雨浇透了以后我还是感到全身发冷。

1988年冬天,我第三次到黔桂交界的瑶族地区进行民族调查。有一天,我正在贵州荔波大瑶山上寻找崖洞葬的遗迹,一个瑶族山民告诉我,邻近的广西南丹县里湖乡的白裤瑶将举行砍牛的隆重葬礼。实地观察这种少数民族的传统葬仪对于民族学科研工作者来说,是一个很难得的宝贵机会。于是我急忙下山回到村子里,让房东的瑶族小姑娘赶紧煮饭,为了赶时间竟也顾不得饭还夹生,匆忙吃完,便背了行李,叫小姑娘带路,一路翻山越岭向广西方向进发。半途中遇到一条湍急的小河挡住了我们的去路,幸有一人乘一只小渔船在捕鱼,因渔船太小只容得下一个人,所以捕鱼人说啥也不同意载人渡河,经我一再苦苦央求,他终于冒险将我和瑶族小姑娘,分两次送到对岸。从中午到天黑时分,我们连走带跑走了三四十千米山路,我身上穿的厚毛衣都被汗水湿透了,正当我感到浑身疲惫不堪,脚步越来越沉重之时,突然我听到遥远的山寨传来了为死者举行葬礼的铜鼓敲击声,那浑厚而又深沉的音响回荡在辽阔的夜空,令我万分激动和喜悦!

我开展田野科学工作的地方几乎全是我国南方少数民族的贫困山区,除工作条件极差之外,物质生活上的艰苦更自不待言。

给我印象特别深刻的是居住在黔桂交界石灰岩山区的瑶族同胞,他们的生存环境非常恶劣,居住的地方严重缺水,土地贫瘠,粮食产量极低。多年前联合国的官员到那里考察之后,认为“是人类不能生存的地区”。因黔桂瑶族地区的山区保存了很多与悬棺葬相近似,而文化内涵又截然不同的崖洞葬遗迹,为了对悬棺葬有更深刻的认识和了解,必须开阔视野将其与崖洞葬做一比较研究,所以我多次到黔桂交界的瑶族地区作实地考察。

我在考察期间见到瑶族山区的贫穷状况令人吃惊,20世纪80年代一些瑶族家庭冬天缺少御寒的生活用品,竟然用稻草做被盖,家徒四壁,家里最值钱的东西大概就是那一口煮饭的锅了。因此这里几乎没有偷盗发生,真是道不拾遗、白天黑夜都可以不关门闭户的“君子国”。1988年冬天,我到广西南丹县里湖乡一个村寨做实地调查期间,起初被安排到村委会办公室住下。由于村委会的房屋长期闲置,室内蛛网密布,到处都是厚厚的灰尘。我一进门那些灰尘和一股令人发呕的霉臭味道便扑鼻而来。尽管办公室是木板修建的楼房,但硬木板床上的被子却又脏又臭,还很潮湿,晚上即使我穿着毛衣毛裤睡觉,将身体蜷缩成一团,也无丝毫温暖的感觉,就好像是睡在冰窖里。那破旧的棉被发出的一股股刺鼻的臭味,使人恶心不止!我整夜辗转反侧,根本无法入睡。所幸的是第二天村寨里的民办小学教师——一对年轻的壮族夫妇发现了我,得知我的住处如此不堪,两人便热情邀我住到他们家里去住。他们的屋子不大只有一个房间,除了他们夫妻二人居住,室内还养着一头猪和几只鸡,白天将它们放出去,晚上便回到室内。我被安排睡在靠近猪儿睡觉和鸡群栖息的地方,没有床铺,我直接睡在潮湿的泥土地上,与村委会的房间相比倒是温暖了许多,但猪粪、鸡粪的味道也还是令人非常恶心!尤其让人心烦的是,在夜里那头猪总会不断哼哼地发出难听的声音。特别难以忍受的是公鸡经常在深夜两三点钟就“喔喔喔”开始打鸣,而且扯着脖子高声鸣叫的时间还挺长。至于到各地考察期间饮食的简陋和粗糙,大家都可想而知。无论是四川的少数民族地区还是贵州、广西的苗族、瑶族山区,人们的物质生活都相当匮乏,几乎完全是以玉米、土豆充饥,极少有蔬菜,一般是以辣椒面加盐巴下饭,没有肉食和蛋类。20世纪八九十年代我的田野科学考察就是这样一种非常艰苦的生活条件。

十余年来,我走遍了华南各省,通过长期的资料积累,潜心研究,总算对中国悬棺葬有了一个比较全面的了解。70多年来,中外学者为探索悬棺葬的科学奥秘,孜孜不倦,做了许多工作。在前人取得的成果的基础上,我沿着他们开拓的道路继续前进。拙著《中国悬棺葬》不仅凝聚着我和梁钊韬先生两代学者的心血,也包含着许多前辈学者的辛勤劳动。

1992年12月当拙著《中国悬棺葬》面世后,我于1993年5月立即将该书寄给师母邓泽民教授,邓师母将拙著摆到梁先生的遗像前,以告慰老人家的在天之灵,我也为终于实现了先生的遗愿而深感欣喜。

拙著是国内外第一部从宏观的角度全面、系统、深入研究悬棺葬的学术专著,填补了人类学和考古学研究的一项空白,出版以后很快受到了学术界的好评和广大读者的瞩目。

著名人类学家和考古学家、四川大学博物馆前馆长童恩正先生曾对我的研究课题予以评价:“陈明芳同志所进行的有关悬棺葬的综合研究,是从宏观方面对悬棺葬的民族分布、迁徙、变迁、社会背景、文化马俗(风俗)等方面进行全面探索的可贵尝试。作者利用当代考古学、历史学、民族学、宗教学、生态学的资料,从各个方面围绕这一主题做出研究,从而突破了传统民族史研究的窠臼,在研究方法上开辟了新的途径——综合和比较的途径。”

1993年10月15日,《光明日报》首先刊登了曲冠杰《探索千古之谜》的书评,称本书“对悬棺作了全面系统的论述,为破解悬棺之谜作了有益的探索。这是迄今为止第一部全面、综合研究中国悬棺葬的学术论著”。《中央民族学院学报》副总编徐亦亭先生也认为,本书“率先突破了传统的悬棺葬研究旧臼,采用民族学、考古学、宗教学、民俗学以及体质人类学等多学科综合的研究方法,将有关悬棺葬的文献记载与作者自己对中国南方各地各种类型的悬棺葬文化遗存的实地考察结合起来,运用历史唯物主义的基本观点,加以扎实的研究和周密的论述,令人击节叹服地揭示了中国悬棺葬的一系列科学奥秘,使中国悬棺葬研究进入了一个崭新的阶段。《中国悬棺葬》完成了总结中外学者60余年来对悬棺葬课题的研究,标志和反映今天中国学者在这一民族学研究领域遥遥领先的学术地位”。[《中南民族学院学报(哲学社会科学版)》1994年第1期]。《中山大学学报》主编吴定宇先生评论说:本书对悬棺葬的起因、文化内涵、演变、地理分布、族属及宗教底蕴等问题作了详细论述,“展现了悬棺葬研究领域的最新成果”。认为拙著“具有很高的史料价值”,而且“更难能可贵的是,作者不满足书本上关于悬棺葬的记载,为进一步探索悬棺葬的奥秘,她历时十余年跋山涉水,坚持对广布在南方十余省区的悬棺葬遗存进行实地的田野科学考察,收集到大量珍贵的第一手材料,对解开悬棺葬这一千古之谜,提供了科学依据。这是最有价值的资料”。《中国悬棺葬》不仅“具有相当高的学术价值”,而且还“在方法论上有重大突破”,作者“坚持了十多年的实地调查,收集积累了大量的第一手材料,不仅印证检验了历史文献的记载,纠正史料中的某些讹误,而且还补充增添了许多可靠的新发现,为后来的研究者提供了丰富的资料。……在多学科综合研究中独树一帜,拓展了悬棺葬的研究领域”。(《考古与文物》1995年第3期)。此外,《中山大学学报》《南方文物》《广西大学学报》《中央民族学院学报》《中国日报(英文版)》《民族》《四川日报》《成都晚报》《四川政协报》等报刊都先后刊登了关于本书的书评和书讯。1994年6月7日《四川文化报》刊登了记者王鹤的专访《崇山峻岭寻梦者》,2001年12月31日美国《洛杉矶时报》(英文版)在头版头条刊登了《中国悬棺葬的追寻者》的大幅专题报道,对我十多年来甘于寂寞和清贫,全身心投入悬棺葬研究中经受的种种磨难与辛劳,独立完成了学术专著《中国悬棺葬》的艰苦历程做了详细记述。

知识产品是人类的共同财富,除了前辈们传授,也靠同代人之间相互学习,并在此基础上创作出新的知识产品。拙著《中国悬棺葬》公开出版以后也进入了公共知识领域,我将自己的科研成果奉献给海内外学人,是为研究者提供可靠的依据,它可以供人共享,但绝不能被冒名顶替或被侵夺。遵守学术规范、尊重他人的劳动成果是学者起码的道德底线,也是学术研究能够正常进行,得以持续发展的根本保证。任继愈先生在为拙著所作《序》中写道:

悬棺葬表现为丧葬方式,但这种方式的背后却与民族学、民俗学、人类学、原始的宗教信仰有关。它的起源、社会影响、社会意义涉及许多学科,目前我们只能描述它,还不能理解它,要靠诸学科的分工协作,共同关心,作进一步的发掘。研究的第一步是要掌握大量、系统的原始资料,这是从事科研的基础,在坚实可靠的基础上,做出的分析、解释、综合、比较才有科学性。陈明芳同志多年来从事悬棺葬研究的考察工作,不畏艰险,无问寒暑,攀悬崖,涉急湍,从事田野考察,掌握了大量第一手资料,为今后的研究者提供了可靠的根据。这是值得鼓励的,这种为科学献身的精神尤为可贵。这部著作给研究者提供了可信的原始资料,也做了有益的分析研究工作,但离彻底揭开悬棺葬之谜,还有一段路要走,也许比前一段的田野考察工作还要艰险,还要付出更大的劳动,愿作者在已有的成绩上继续前进。

科学无止境,客观存在是无限的,而人的主观认识却是有限的,我愿继续努力,与学界同人一道,对“悬棺之谜”做更进一步地深入探讨。

(本文摘自陈明芳著《中国悬棺葬》,四川人民出版社,2025年5月,澎湃新闻经授权发布。)

还没有评论,来说两句吧...