“蝴蝶效应”的形象说法是,“一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀,可能最终导致美国得克萨斯州的一场龙卷风”。我们酝酿已久的舟山嵊泗马鞍列岛“宁波渔业史迹调查”,从起始就感受到了“蝴蝶效应”的影响。这只蝶翼扑闪的蝴蝶,不是来自南美洲的亚马逊森林,而是南中国海,就是今年6月生成的第一号台风“蝴蝶”。

6月15日早上7点45分,在尖啸的汽笛声中,我们乘坐的“奇观号”客轮,驶出舟山沈家门“半升洞”码头,向目的地嵊山岛进发。此前,受台风“蝴蝶”外围影响,舟山海上航班已经停航了两天。从清晨开始断断续续的雨水,此时终于消停,但是天空仍旧乌云密布,海上风浪五级。

船舱广播里一遍遍播报,“各位乘客,当地气象部门预报,明后两天,受海上大风影响,从嵊山返回沈家门的航班停航。”船行不久,船舱里喧哗的人声不知不觉间消失了,寂静中只听到不时传来海浪拍击船舷的声音。躺在仅容一身翻转的卧铺,我想,“蝴蝶”余威犹在,对付四小时的海上颠簸,或许静卧是不致晕船的最好办法。

上船的乘客 高子华摄

不尽海天不尽山

嵊山岛是我国沿海最东部的人居岛屿。自宋元以降至明清,先后有神前山、陈钱山、尽山的古称,与海疆、分界和航海节点关联。特别是清代“尽山”一词,定义“诸岛于此尽”的地理概念,强化了其作为国土东极的象征。

一、叙事

船到码头,远远看见“嵊山·百年渔场”六个蓝色大字,耸立岸礁之上。嵊山的千年渔火,一下子被浓缩在“渔场”二字里。

嵊山人对于当年“十万渔民下嵊山”的骄傲,深藏在骨子里。当我见到嵊山商会会长毛存国后,这份感受更加强烈。毛存国年逾七十,船老大出身,浑身透着抲鱼人的豪爽。走进他家住房改建的民宿“一叶舟”,迎面就看到墙上挂着十年前镇里赠送的条幅,上书“干本份活 做正直人”,传达着对这位老渔民的敬重。

坐定一番寒暄,毛存国快人快语,告诉我们:“当年我家祖先就是捕墨鱼来到岛上的。”听闻我们第二天想坐船去花鸟、壁下、大盘、绿华诸岛,寻访清末民初宁波鄞县渔民捕捞墨鱼的历史遗迹,他叹道“去不了”,“明天海上有十级大风,所有船只停航”。海上“无风三尺浪”,“日节好挑,天气难拣”。

一叶舟附近的荧光海 薛国拉摄

谈及当年嵊山渔场的捕鱼时光,毛存国两眼放光,声音陡地提高了几度。他伸出手臂,边用力比画拉网姿势边说:“一网下去,满满的鱼,边上的人朝网上戳个口子,漏出的鱼也捞不完。”“我出海时,最多一次一对船捕上400担大黄鱼。那年大黄鱼一毛五分二一斤,公社统购95%,自己留下5%。”

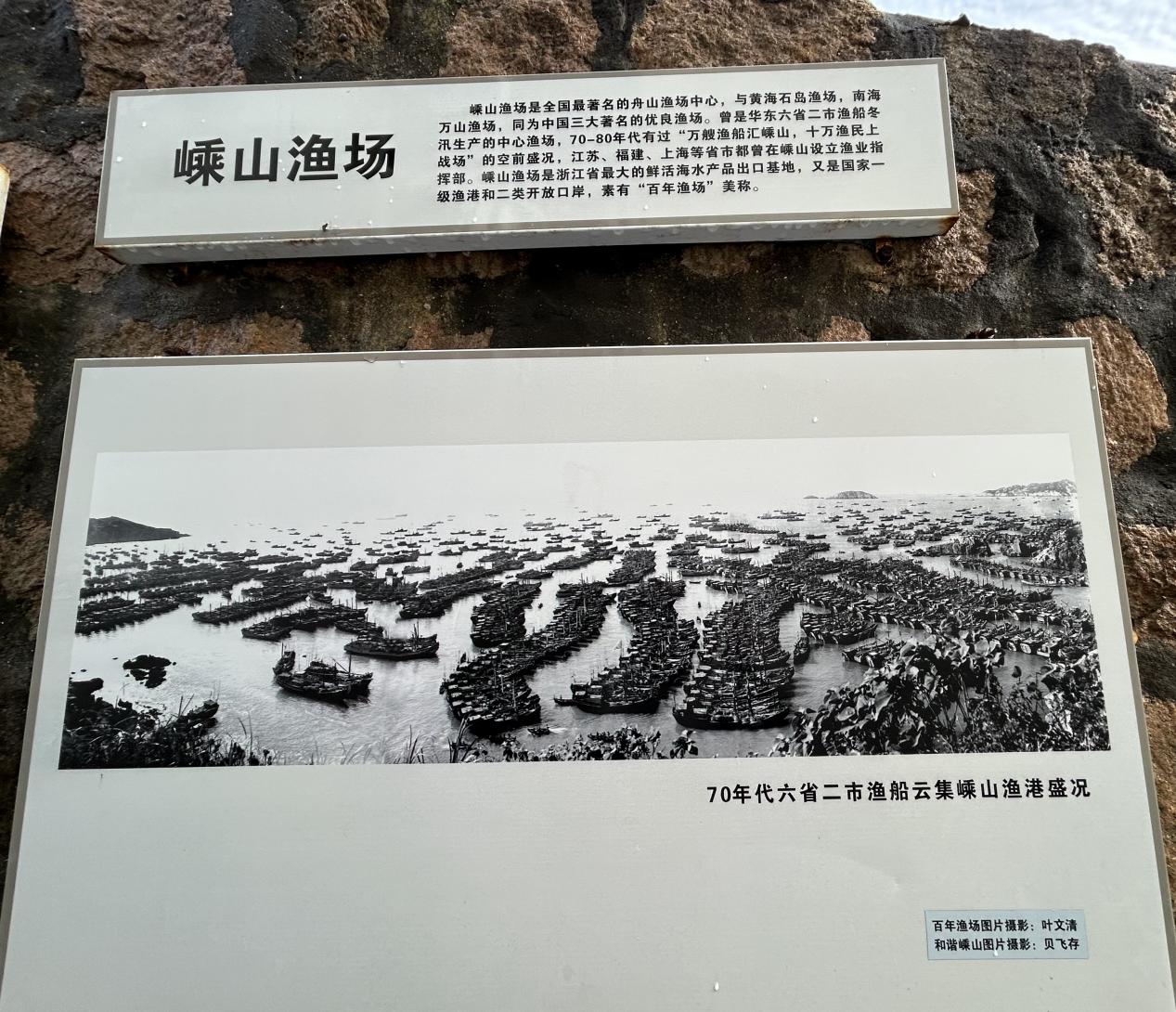

毛存国讲述的这些生动活泛的捕鱼往事,成就了嵊山岛成为浙江东海渔区最重要的渔业岛屿。“万艘渔船汇嵊山,十万渔民上战场”,辽宁、河北、山东、江苏、福建、浙江和上海、天津六省二市渔业指挥部,还有一年四季渔汛时节嵊山的人头攒动、万盏渔火。这些词语,构成了舟山渔场作为中国最大渔场的基本内容,也串联起中国渔业史不可或缺的重要篇章。

用现在小红书流行的说法,这是一次“圣地巡礼”。与我而言,更有着一份特殊情感。嵊山岛是舟山群岛的中心渔场,我的老家石浦是百年渔港。在“十万渔民下嵊山”的70年代,渔汛时节,石浦港也是帆船云集,国家还投资建起了“浙江、江苏、福建和上海三省一市招待所”,安顿各地的渔业生产指挥部。得知我老家在石浦,毛存国目光锐利地扫我一眼,笑道:“捕鱼时经常去石浦抛锚避风。”

二、溯源

随着中国经济重心的逐渐南移,特别是南宋建都临安后,浙东海岛世界更多出现在中原王朝的官方叙事中。宋元文献《四明图经》《昌国州图志》,把嵊山叫作“神前”。嵊山地处茫茫大东海,渔民对海洋的天然敬畏催生了神灵信仰。“神前”不仅是“神秘海疆”的地理标识,体现朝廷对于边疆的认知与管理,更包含了海神崇拜的独特含义。

到了明嘉靖时期,时人观念里处于“中国海山之尽处”的嵊山,近海捕捞已成规模。明代郑若曾的《筹海图编》,为后人留下了古代嵊山渔业捕捞的珍贵史料。郑若曾“曾尝亲至海上而知之,——向来定海、奉象一带,贫民以海为生,荡小舟至陈钱、下巴山取壳肉、紫菜者,不啻万计。”

文中“陈钱”,就是现在的嵊山,“下巴山”,亦称下八山,明清时期为“陈钱(今嵊山)、李西(今枸杞)、洛华(今东、西绿华)、壁下、东库、求芝(今求子山)、大盘”八岛的统称。这片海域岛礁水色澄清、藻类茂盛,每年立夏到夏至,平时栖息在台湾以东深水海域的乌贼,洄游至此索饵、产卵、栖息,嵊山渔场迎来乌贼的旺汛期。

嵊泗渔谚《嵊泗是个大渔场》,称赞“嵊山枸杞统是乌贼厂”,还有渔歌写到:“四月乌贼发近洋,火照乌贼到滩湾,满滩乌贼满晒场,家家叠满螟蜅鲞。”清康熙“海禁”渐弛,每年初夏时节的墨渔汛,吸引了宁波鄞县姜山、东钱湖和浙江沿海包括闽南渔民,穿江越海来到北洋下八山诸岛和南洋庙子湖、东福山、青浜和黄兴等岛屿,搭棚垒灶,捕鱼、晒鲞、贩运、烧饭,各色人等各就各位,渐渐扎根落户、开枝散叶。

到了近代,嵊山渔场进入渔业捕捞的崭新时期,其中张謇居功至伟。这位中国历史上独一无二的“状元实业家”,目睹欧美等发达国家海上称霸的现状,疾呼:“渔界所至,海权所在。”

嵊山渔场 高子华摄于陈钱山路宣传墙上

清光绪三十一年(1905),他派遣中国最早的西洋渔轮“福海”号赴嵊山外海探捕,发现嵊山渔场“天赋之源,无与伦比”,拥有一年四季大规模的渔汛——春季小黄鱼、夏季大黄鱼和墨鱼、秋季鳓鱼、贻贝和海蜒、冬季带鱼。与此同时,随着轮船逐步替代原有的人力帆船,海洋渔业再添动力。

浙东海边曾有习俗,就是每逢春节、中秋节和端午节,女婿要拎着金灿灿的大黄鱼和白闪闪的大鳓鱼登门,孝敬老丈人和丈母娘。大黄鱼寓意“黄金”,大鳓鱼寓意“白银”,蕴涵着渔民对于“金银到家,财源广进”的美好期盼。嵊山渔场,就是天赐的“金银宝库”。

三、探迹

寻访东海区嵊山渔业无线通讯集中台旧址,是我们此次嵊山行的重要内容。在“十万渔民下嵊山”的70年代,浙江等六省二市,包括宁波等地,在嵊山镇上盖起大楼,设立渔业指挥部,另外绝大多数县市的渔业指挥部和派出人员,则租住在当地渔民家,最忙时门板当床板。为了解决各自为战、相互干扰等问题,国家决定将各地为了指挥渔业生产架设的众多通讯电台集中起来,建设东海区嵊山渔业无线电集中台,承担海上生产指挥、紧急救援等任务。

一路陪同我们的当地乡贤鲍士军,把我们带到鳗嘴头山下。山腰上,散布着几幢方方正正的办公楼,一到两层不等,掩盖在绿野丛中。宁波渔文化促进会副会长何其茂长期研究海洋渔业,他告诉大家:当年国内规模最大的渔业无线电集中台,就坐落于此。随着80年代渔场资源衰竭,计划经济年代大规模的渔业捕捞模式不再。这些办公场所人走楼空,终成历史。

由于这些楼房长久无人问津,道路已被树丛藤草遮蔽,无法通行。考察团队的方增冰,年轻帅气,是研究海洋鱼类的博士,也是摄影达人,他利用无人机拍下照片。何会长将照片发给原浙江省水产局的老同事,确定了当年渔业指挥集中台的具体位置。在这些建筑附近,一高一低有两座黄色寺庙,士军说,半山腰是“关圣庙”,海角处是“羊府宫”——供祭舟山沿海渔民信奉的羊府大帝。

从鳗嘴头山东行,便到了嵊山岛最东处——著名的景点“东崖绝壁”。路口标志牌用中英文标注:“中国最东部、环境最优美的岛屿,也是太阳最早升起的地方”,“东崖绝壁, 东经122°50′00′ ,北纬30°42′00′。中午交流时,毛存国脱口说出“东崖绝壁”和网红岛屿东极岛的东经度数,自信地说,中国最早看到第一缕阳光的人居岛屿,就是嵊山岛。

东崖绝壁 潘旭光摄

“东海绝壁”壁立千仞,风光无限。一路攀行,我注意到景区细心地安排了安全员,目光始终不离游客。楼稼平是宁波研究地方文史的专家,与安全员攀谈后得知,他姓张,快六十岁了,老家在宁波鄞县姜山毛洋,上代人捕墨鱼来到嵊山,就在岛上落户了。老张五六岁时回过姜山两次,十多岁时一次,此后再也没回过姜山。稼平颇有感慨,“这位老张,就是一位此地常见的墨鱼移民”。

离开“东海绝壁”去往“后头湾”路上,阳关灿烂的天空骤然间已经乌云密布,台风“蝴蝶”的长尾效应蛮长。“后头湾”因为捕捞墨鱼得天独厚的地理位置,曾经富极一时,号称嵊山“小台湾”。随着渔业资源枯竭,从上世纪90年代开始,渔民们陆续迁出,直至2002年整村搬迁。这座无人村六百多幢废弃房屋被绿植占领,被誉为中国版的“绿野仙踪”。

车到村口,狂风大作,已是“黑云压城城欲摧”的景象。“后头湾”和岙前海面岛屿,迅速被从山后铺天盖地挤压下来的大片黑云笼罩,给人一种科幻大片末日来临的惊悚感。我在大风中抓紧拍了几张照片,匆匆躲进车里,和大家一起就近去善福禅寺躲雨。

后头湾风雨欲来 高子华摄

寺中闲聊,监院吉海法师得知我们此行来意,欣然邀请号称“嵊山通”的郑信根先生来庙交流。士军顶着大风大雨开车接来郑先生。老人今年82岁,精神矍铄,在中央电视台“远方的家园”节目里当过嘉宾,介绍嵊山的前世今生。坐下一聊,说是上代人也是因为捕墨鱼,从宁波来到嵊山。这么巧,又是一位墨鱼移民。临走时,老人特意写下“观海听涛”四个大字,为嵊山的田野调查留下了难忘记忆。

晚饭后雨过天晴,海风习习。士军陪我们穿行镇上的大街小巷,因为正在东海休渔期,箱子岙里停满了休整的渔船,陈钱山路、尽山广场、当年的上海渔业指挥部大楼.....,看到这些地名和眼前景象,不时会有时空穿越、重叠的魔幻感和沧桑感。士军说,在岛上生活,面向大海,春暖花开,的确美好。但是,这些年渔场衰落了,没有赚钱机会了,现在想想,十多年前到宁波闯荡是对的。

士军家门口的海岬名叫“鳗嘴头”,岬角突出,就像鳗鱼头伸向大海。士军离乡创业在外,用“鳗嘴頭”注册了自家海味的商标。船老大行海,就算走到天涯海角,也不会忘记启航的港口。

四、尾声

不尽海天不尽山。这是对嵊山百年渔场的回望,亦是对这座海疆东极宝岛的期冀。诸岛于此尽,山海自此生。恰似嵊山的千年渔火——一盏照亮历史,一盏指向未来。

嵊山岛全景 潘旭光摄

山海见奇观

枸杞岛和嵊山岛隔海相望,一衣带水,最近处不到800米,就像是相互守望的兄弟。2010年建成了“三礁江大桥”,两个岛屿从此连为一体。晚上在嵊山岛“一叶舟”民宿眺望,一桥飞架两岛,灯火璀璨,与天空灿烂星河交相辉映,引人浮想联翩。

一桥飞架两岛 潘旭光摄

一、访碑

枸杞岛五里碑峰顶的天然巨石之上,矗立着明万历年间的摩崖石刻,镌刻浙直总兵侯继高来此督汛所书“山海奇观”四个颜体大字。“勒石刻铭、以志不朽”,这是古人的文化信仰。石碑位于东海“山海尽处”的孤岛之上,是中国国土之东最著名的石碑,历经四百年岁月磨砺而风骨不蚀。枸杞岛这块石碑,本身就是“山海奇观”,与东汉大败匈奴勒石漠北燕然一样,成为中国历史上独特的文化符号。

“山海奇观”摩崖石刻 高子华摄

枸杞岛访碑行程一波三折。6月16日清晨,一路随时查看地图的楼稼平老师,在考察队群里转发了嵊泗当天的天气预报和客运公司航班安排,海浪从前一天预报的10级降到3-4级,客船通行。嵊山商会毛存国会长群里说,风浪小了,早饭后动身去壁下、大盘、绿华和花鸟诸岛。

船出箱子岙码头,前方横踞海上的就是壁下岛。嵊泗有首渔谚形象地写到:“壁下野猫洞,乌贼夜夜拢。”当年乌贼旺发景象可见一斑。这个岛屿,也是清末民初宁波鄞县和温州平阳等地渔民捕捞乌贼的重要场所。

船行不久得知,上午的风浪等级,休闲渔船不能出港。顺潮使舵本是渔家本色。我们再次调整行程,回港直奔枸杞岛,探访念想已久的“山海奇观”摩崖石刻。

枸杞岛五里峰顶这块巨石,东向浩渺大海,高9米、宽7.3米、厚2米。“山海奇观”墨黑大字,每字高1.6米、宽1.3米,字大如斗,笔力千钧。题跋红字镌刻:“大明万历庚寅春都督侯继高统率临观把总陈九思听用守备宋大斌遊哨把总詹斌陈梦斗等督汛于此。”“山海奇观”以及题跋,顶天立地,撑满整块巨石,与天空、海洋和岛屿浑然一体,气象雄伟。

侯继高,字龙泉,祖籍江苏盱眙,生于明嘉靖十二年(1533),长年戍边浙东海疆。“大明万历庚寅春”,就是万历十八年春(1590)枸杞岛勒石铭记的前一年,侯继高率部挫败倭寇于嵊山洋面花鸟、浪岗。此番督汛至此,登高眺望当年鏖战的万顷洋面,一定是百般感慨涌上心头。

“督汛”,在明代是指武将巡视所辖边地防务,宣示王朝权威。明中期随着卫所制衰落、镇戍制强化,“汛地”成为海疆驻防的军事单位。北自蓟辽、南到两广的漫长海域,每年“春以舟师出海,分路防倭,迄秋乃还”,“三、四、五月为大汛,九、十月为小汛”,按期出海巡防。侯继高“督汛”嵊泗海域,是在例行巡查沿海岛屿公务。

有明一代,“武将好文”“文人尚武”。在侯继高之前,同在浙江抗倭的名将戚继光、俞大猷,除了军功,多有诗文传世。戚继光《登盘山绝顶》:“霜角一声草木哀,云头对起石门开。朔风边酒不成醉,落叶归鸦无数来。”被世人誉为“见英雄本色,文士所不能道”。俞大猷《舟师》描绘海战场面:“猎猎海风吹战旗,火光摇海战歌齐”,开创边塞诗新风。

侯继高身为武将,亦工于诗书,著有《游补陀洛迦山记》《补陀山志》《全浙兵制考》和《日本风土记》等。普陀山“海天佛国”“磐陀石”等摩崖石刻,就是他的题字。“海天佛国”从此成为普陀山的最佳标识。

二、寻贝

站在峰顶“山海奇观”石刻前四顾,碧空万里,海疆无边。枸杞岛东西纵横,岙口一个连着一个,岙湾渔船片片,浮筏点点,一派耕海牧田的动人画面。这就是枸杞闻名遐迩的“海上牧场”,国内最大的贻贝养殖基地。

贻贝,亦称淡菜,又叫海红、红蛤、壳菜,别名东海夫人。嵊泗流传着“贻贝和岛猴”的传说。早时候,岛上猴子在岛礁觅食,有只猴子挖食贻贝,被其鲜美惊艳,引发猴群效仿。岛民发现此中奥妙,开始采集野生贻贝,开启了人贝互动历史。

贻贝 方增冰摄

这个故事,不禁让人想起中国古代猿猴与酒的起源传说。据说猿猴将采集的野果藏于树洞,果实自然发酵的美妙液体,就是最早的“天禄”——猿酒。人类先民由此启发,开始了造酒历史。这两个传说意趣横生,却又不离其宗,就是无论是在陆地还是海上,猴子的身影,永远闪现在人类文明之初。

《长安的荔枝》是最近当红的古装传奇剧,重现了唐玄宗宠爱杨贵妃,“一骑红尘妃子笑”的历史典故。在唐代,不仅有“长安的荔枝”,还有“长安的贻贝”。此番故事的主角,是唐代文坛著名的CP“元白”——元稹和白居易。

唐长庆三年,时任浙东观察使的元稹,向唐穆宗进呈《浙东论罢进海味状》。元稹盛赞穆宗皇帝罢进荔枝已为美谈,再述从明州“每年进淡菜一石五斗”等,“远物劳人”,恳请再罢岁贡。穆宗准许元稹请求,“起今已后,并宜停进”。白居易在为元稹撰写的墓志铭中,记载浙东百姓得知此事,“道路歌舞之”。

从峰顶下山,毛存国会长把我们带到了“干斜岙湾”贻贝养殖基地。目前在国内广泛运用的浮吊养殖技术,就诞生在枸杞岛。1958年,枸杞乡石浦村船老大徐金福,首次尝试将野生贻贝苗人工移植到绳索上进行养殖,并获得成功。徐金福因此获得国家授予的“社会主义建设劳动积极分子”称号,去了全国人民向往的首都北京。

上世纪80年代,随着传统渔业资源衰退,这项浮吊养殖技术为渔业转型提供了新的就业机会。枸杞岛礁石丛生,海水清澈,藻类丰富,为贻贝提供了丰厚饵料。贻贝养殖人放天养,人工培育的贝苗固定位置后,养殖过程不投饵料、不施肥。这些贻贝吸收着大海精华,是真正的绿色食物。

枸杞岛的枸杞养殖,还有地理位置上的天然优势。在干斜岙湾,毛存国和我们说:这里三面环山、岙口朝西,台风来了形成天然屏障,可以减弱风浪冲击,保护贻贝安全。

干斜岙湾贻贝养殖基地 潘旭光摄

毛存国说起一个渔谚:“东风海底掏,南风起烦躁,西风讲和好,北风引热躁。”他解释道:东风浪大,会掀起各种海洋生物;南风起雾,海上行船不能着急;西风最友好,海上少有大浪;洋面刮起北风,千万要小心,因为大风来了。在海边,抲鱼人不仅要会“看风扯帆”,还要懂“避风养贝”。

三、说古

海岛边远之地,多有神奇瑰丽传说。“沉东京,涨崇明”的故事,杂糅上古陆沉传说、南宋历史兴亡和中国东部沿海各地海疆独特的风土人情和岛屿地理于一体,扑朔迷离,语焉不详,衍生出不同说法,广为流传。

为什么大宋朝的都城“东京”汴梁,会有沉没东海的传说?为什么这些故事流传地,都说“东京”就沉陷在当地岛屿之间的洋面?为什么在我的家乡石浦和周围沿海一带,都把浮出海面之地,指向远方的“崇明”?这是故事让我一直好奇的地方。

这次船行马鞍列岛,我们先后登上嵊山、枸杞、壁下、绿华和花鸟五个离岛。古时候,这片岛海之地,既是边远的“山海尽头”,也是浙苏分界之处。清中期因江浙分汛,嵊山和附近诸岛,曾有划归崇明管辖的历史。这么说来,我们一路行经之处,也是“沉东京,涨崇明”传说的发生地。

嵊泗博物馆副馆长周苗,致力于当地海洋文化研究。他认为嵊泗海岛历史,很多“以神话和传说形式流传”。“比如我们民间传说的‘塌东京,涨崇明’,很多人都认为嵊泗就是因为塌东京而形成的岛屿。其实,‘塌东京,涨崇明’这句话很多地方都有,它是指杭州湾北岸在海水冲刷下不断塌陷,原本属于陆地的滩浒山、大小金山在宋代没入海中,变成了岛屿,而此时长江口的崇明岛逐渐形成,这句民间俗语就是形容这种沧海桑田的变化。”

云龙入海 高子华摄

颇为有趣的是,“沉东京,涨崇明”虽然是个传说故事,却吸引了国内历史地理学、民俗学和地质学诸多领域的学者目光,其中以历史地理学家谭其骧最为著名。他从海岸变迁角度,将“东京”指向古代大金山北麓梁代设立的前京县。

研究民俗学的学者施爱东,将“沉东京”故事的流传地标注在地图上,发现这是一条南宋王朝在元军追击下的流亡路线。南宋退迁杭州,但官方和民间都用“行在”等词指称杭州。终宋一代,无论北宋还是南宋,“东京”汴梁一直被视作唯一都城,政治象征。“沉东京”,实则为宋朝覆亡的历史隐喻。

得知我要前往马鞍列岛,我在石浦老家的朋友俞勇辉告诉我:“1992年我跟父亲出海捕鱼,渔船经常停靠嵊山、枸杞。”清中期“海禁”开禁以后,每年渔汛时节,嵊山渔场以及舟山渔场其他大小渔场,浙江东南沿海以及苏闽等省舟帆云集。

渔汛,是海洋渔业捕捞的重要时期,但是,其意义不仅于此,它也是信息交流、文化交融和信仰传播的天然熔炉。或许,正是因为古崇明独特的地理属性,使得“涨崇明”的说法,伴随着渔民年复一年的渔汛往返,渐渐成为这片海域的共同记忆。“沉东京,涨崇明”的传说背后,隐含着岛海之间历史嬗变与文化融合的斑驳痕迹,成为理解东海渔民精神世界的一把钥匙。

四、尾声

花鸟岛是我们这次马鞍列岛离岛之行的最后一站。花鸟岛岛的形态好、海水好、人文好,岛上有座建于1870年清同治年间的花鸟山灯塔,被誉为“远东第一灯塔”。近些年,海岛渔村整体改造,在轮船上远远望去,在深深浅浅蓝色和青绿色相间的大海中央,岛上希腊圣托里尼蓝白相间风格的房屋层层叠叠,岛屿与海结为一体,自成风景。

虽然我是第一次到花鸟岛,行走岛上,却有似曾相识的亲切。两年前,我在浙江磐安孔氏家庙所在地榉溪村举办的国内“在地刊物展”上,注意到了《岛屿》。这份舟山的在地刊物,倡导以多元视角打开“岛屿,以及与它有关的一切”,颇有一股迎风疾行的锐气。加了杂志公众号后,不时便会看见花鸟这座离岛的进取与蜕变。

花鸟岛五指山顶,坐落着“羽翼礼堂”“致爱书房”和全国第一家海岛户外婚姻登记基地。边上面向东方的小庙,是岛上最古老的“天后宫”,庙中左边木柱写着:“顺风天意涉川利”,右柱写着:“济险神功护国灵”,妈祖娘娘护佑着一方海域的平平安安。

通往北岙码头的路上,正在建造一座迎客门,造型是张开美丽双翼的蝴蝶。破茧成蝶,华丽转身。这是花鸟岛的真实写照,也是东海之中“岛岛相连”的众多离岛的美好未来。

蝴蝶门 高子华摄

还没有评论,来说两句吧...