【编者按】

从2016年出发到今年,澎湃新闻与复旦大学新闻学院共同创立的专业报道品牌实践项目——“记录中国”已走过十年。经过十年的培育,“记录中国”已成为主流媒体赋能名校社会实践的知名IP。

2025年“记录中国”的主题是:“城市不打烊:高质量发展活力密码。”澎湃新闻记者和复旦大学新闻学院师生将实地探访上海、重庆、江苏苏州、安徽合肥、湖北武汉、湖南长沙、广东广州等地,走进这些在昼夜交替中始终散发勃勃生机的城市,破解高质量发展的活力密码。

今天刊发的是来自“记录中国”湘鄂线的报道《20多年来横渡长江1300多次,70岁老队长谈武汉渡江记忆》,讲述的是在武汉这座长江和汉江两条大江交汇的城市里,70岁的渡江节武昌方队队长徐恩孝用1300次渡江,延续着“渡江”承载的武汉记忆。江水还在流,渡江的人还在走;武汉这座城,也一直醒着。

指挥方队集合训练的徐恩孝。郑淑芬 摄

早上8点,长江的堤岸还没有完全热闹起来。武汉江滩一角的亭子下却热闹非凡:这群正说笑着换泳衣、年龄各异的人,是参加今年武汉渡江节的武昌方队队员。

在江城武汉,一年一度备受瞩目的渡江盛事将在7月16日举行。届时,来自全国各地的数千名渡江爱好者将聚集长江岸边,横渡长江,一同奔赴这场与江水的热血之约。在2025年武汉渡江节中,武昌方队作为行政方队之一,共有80名队员,全部来自武昌辖区。今年,武昌方队作为第七支队伍下水,在整个渡江节中出发顺序较为靠前。

在近80人组成的武昌方队中,今年70岁的徐恩孝身穿印着冬泳活动标识的紫色T恤,头戴白色运动帽,脸上的皮肤被阳光晒得有些发红,可他一拿起腰间的扩音器,声音就透着股劲儿,丝毫听不出年近七旬的样子。

作为队长,徐恩孝是武昌方队里最年长、却最“能动”的人。他能精准叫出每个队员的名字,时而挥手示意大家做好准备,时而穿梭在人群中与队员们说笑聊天。70岁的他笑说自己仍然清楚地记录着每天游泳横渡长江的次数:“20多年来,我已经横渡长江超过1300次。”

武昌方队在历届渡江节多次被评为“优秀组织方队”,因其队伍整齐、动作标准、口号响亮而广受关注。近日,复旦大学新闻学院“记录中国”团队(以下简称“记录中国”团队)来到武汉,探访武昌方队如何为武汉渡江节这场盛大的渡江活动开展集中训练。在武昌方队中这位老队长徐恩孝的讲述中,了解“渡江”如何成为一代代武汉人延续的城市传统。

截至今年,徐恩孝已经参加了二十多届渡江节,作为队长带领了近千名方队队员横渡长江。从和游泳协会的朋友们一起渡江,到年龄渐长后独自坚持,再到十几年前开始带领一届届武昌方队的新老队员渡江。

对他而言,江水已然成了一种时间的度量尺,成了属于他的一本“城市日历”。他表示,自己还会继续坚持游泳、坚持渡江节训练,只要还有年轻人愿意下水,他就愿意继续陪他们一届一届地渡过去。

徐恩孝在台上带领队员热身。 郑淑芬 摄

七旬退伍军人,把方队练得像部队一样整齐

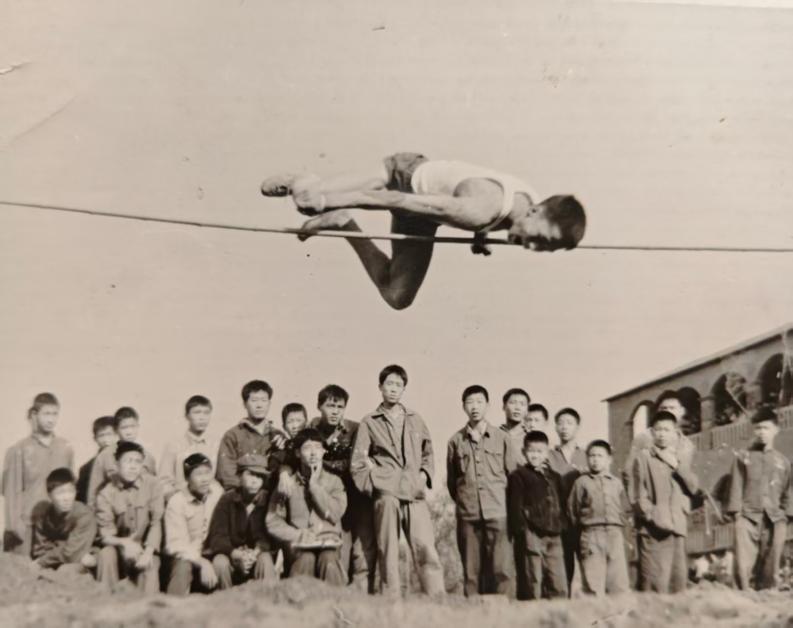

徐恩孝祖籍山东,1972 年入伍后在湖北服役,后定居武汉。身体素质突出的他,年轻时曾是篮球和田径项目的重点队员,涉猎过各种陆上、水上运动。游泳,则成为了他坚持最久的一项运动。

徐恩孝说,自己游泳渡江起初只是为了锻炼身体。1994年跟随部队参加了一次渡江节后,他才渐渐感到渡江对于武汉不仅是一种运动,更是城市文化的一个重要载体——“渡江也是革命先辈留给我们的东西。我们作为武汉居民,也希望传承前辈的精神。”

从那以后,他几乎全年都在江中训练,到现在,累计横渡次数已经超过1300次。训练之外,他也参与水上救援志愿服务多年,是武汉市长江民兵救援队的党支部书记,曾多次参与岸边巡查与紧急救援。后来,他从渡江节方队队员变成队长,开始带领更多人步入大江。

年轻时的徐恩孝。受访者提供

相比数字和标签,徐恩孝在渡江这件事上其实更习惯强调“责任”和“节奏”。“我不是专业教练,但以前工作的经验让我拥有‘召之即来,来之即战,战之即胜’的信念。这事我熟。”

今年是第50届武汉渡江节,共有约2500人参与渡江。比赛包括个人赛、青春渡和由来自武汉各地、外地的普通游泳爱好者组成的地区方队横渡长江活动。其中,方队横渡路线从武昌汉阳门1号明口下水至汉口江滩三阳广场起水,游程约6000米。方队以队列的方式逐队下水,每个方队80人(含推牌手及领游员)。

2025年第50届武汉渡江节方队横渡路线图。图源:武汉体育

根据组委会统一要求,各横渡方队组建成功后,在渡江节前至少要进行8次集训。徐恩孝介绍,武昌方队今年的训练从5月25日正式开始,至今已有将近两个月。他严格制定并监督了整个训练流程,分为陆上和水上两部分。陆地训练以队形演练和流程规范为主,模拟渡江节当日方队的集结、下水、起水顺序;水上训练则主要围绕队形、口号,确保正式活动中动作整齐、衔接流畅。

作为行政方队,他们的下水、游进过程常常会被直播全程拍摄,面对的是全市乃至全国的观众。因此,训练中特别强调整齐划一、口号响亮。“乱了,会被看出来,影响整个方队形象。”

徐恩孝将部队中形成的训练习惯和管理逻辑带入方队里,把每排第一位队员叫做“排长”,最后一位叫做“副排长”——形成“排头对齐、排尾跟进”的横向带动,保障水中行进过程不散乱。“一旦有一排不稳,队伍就会松散,看上去就不协调了。”

虽然训练要求严格,但多数队员都能理解配合,每一次训练,他都能看到进步。在徐恩孝看来,这是因为渡江节对武汉人而言,早已不只是一次横渡,更成了一种印记在心的符号。“整齐不仅是形式上的统一,也是我们代表武昌区,代表武汉的基本姿态。”

徐恩孝带领武昌方队进行陆上训练。 郑淑芬 摄

年轻人加入带来了新的活力和传承的可能

谈到今年的训练状况,徐恩孝告诉“记录中国”团队,过去队伍以中老年人居多,五六十岁的退休成员是主力。而现在,年轻人的加入带来了新的活力和传承的可能。

在武昌方队总共80人的队伍中,有将近半数是首次参赛的“新人”,其中包括几位00后。“以前大家压力大,现在看到年轻人来了,觉得这事能一直做下去了。”

在他看来,渡江节不仅是身体上的考验,更是精神上的延续。老队员也在有意识地把经验传给新人,把“整齐、规范、守纪律”的要求教下去。“老中青结合起来,这个活动才有延续的意义。”

武昌方队新老队员及家人合照。受访者提供

他讲起过往的一位14岁的女队员,起初是在游泳馆偶然见到,女孩的教练主动询问徐恩孝,是否有机会让她参与渡江节。徐恩孝回应,只要本人愿意,监护人同意,满14岁都可以尝试。在家长表示支持后,他安排女孩参加了测试。但到了签免责书时,女孩一度犹豫,说自己“还是有点怕在室外游泳”。

徐恩孝没有勉强,而是专门抽时间,带她和几位熟悉水域的老队员下水,陪她试着在江里适应。“她第一次下水时不说话,脸上也没什么表情,紧张得很。我们就慢慢绕在她周围,一次不行,就再下水两次、三次。”连续几次练习后,女孩逐渐放松,最后一次上岸时主动和母亲打招呼,脸上带着笑。在之后的集体训练中,这名女孩一次不落,从不掉队。

“其实很多第一次来训练的年轻人,最难的是克服心里那道坎。”徐恩孝解释,他用细致去理解年轻队员的内心:长江水面宽、水流急,不像游泳馆能踩底、有固定边界。训练初期,他会格外关注那些“显得安静”的队员,安排队友结伴陪游,慢慢适应。

同时,徐恩孝也补充道,并非所有人都能直接报名参加渡江节。按照官方规定,参赛者年龄需在14至65岁之间,身体状况良好,且需通过400米限时游泳测试,方可获得参赛资格。“我们不是只看会不会游,更是要看能不能稳得住。”他说。

在徐恩孝身边,渡江的“代际传承”正在悄然发生。有父亲牵着儿子的手站在码头边,有刚刚中考完的少年第一次感受江水的温度。长江,不只是城市的连接线,更像是一种情感的纽带。

武昌方队新老队员合影。郑淑芬 摄

有徐队长在,队就不会散

武汉是长江之上的“江城”。三镇隔江而望,桥是连接,渡是习惯。但在徐恩孝眼中,真正让他感到震撼的,不是桥梁的密度,而是人穿过江水时,身心交给这条江的那一瞬。

武汉渡江节的渡江路线通常从武昌门一号明口码头出发,横渡长江至汉口江滩三阳广场,全程约6000米。虽然看似只是一次横渡,但真正的难度在于水流急、距离长、中部深水环境,特别是在夏季江水上涨、天气状况不稳的条件下,对心理和体力都是考验。

但是徐恩孝从不把渡江节看成是一次“挑战”。“这不是比赛,它的技术要求不高,更像是武汉人在展示武汉的精神风貌。”

对队内的骨干队员、今年45岁的郝莹来说,渡江恰恰是一种与记忆连接的情感实践。她说自己从小就跟着父亲学游泳,后来又跟着徐队长游泳,每次下水,都像是在重温童年。对她来说,渡江节已经成为生活的一部分,自2019年起,她每年都没有缺席渡江节训练。

这些年,她见证了方队从以中老年人为主,到逐渐吸引越来越多年轻人加入。“2019年的时候我还是队里最年轻的,现在00后都来了。”她认为,除了渡江节本身的吸引力,方队内部自发形成的氛围也至关重要——有组织感、有荣誉感,更有一群无私投入、愿意一起把这件事“做好看”的人。

郝莹(左一)、徐恩孝(左二)和队友参加方队试渡赛。受访者提供

“大家都围着徐队转,不是因为他要求,而是他真的值得我们围,我们也想把事做好。”她说,近几年,徐恩孝和几位骨干成员还在尝试建起武汉各大高校的渡江方队,鼓励更多年轻人感受渡江的乐趣。

徐恩孝不会刻意地要求别人“接力”,但他确实在一点点地影响身边人。“我孙女现在13岁,会游泳,游得还不错。”徐恩孝说,孙女现在还只在游泳馆里练习,从没真正下过江,但他不担心时间问题。“现在还小,等她大一点,也许就愿意了。”

江水不会老,城市也不会。像徐恩孝这样坚持渡江的武汉人,用一次又一次的“下水”,感知着城市的脉搏。就像徐恩孝对方队队员的要求,“我不希望他们只是为了完成一次任务。我希望他们记得自己是怎么过这条江的。”

海报设计 祝碧晨

还没有评论,来说两句吧...