2020年,批评家、教育部长江学者特聘教授王尧60岁,他写出了人生中第一部长篇小说《民谣》。五年之后,他又写出了第二部长篇《桃花坞》。

“每个时代都有自己的难题,身处其中的知识分子既清醒也困惑。我想,赤子之心对我而言是重要的。”在《桃花坞》面世之际,王尧接受了澎湃新闻记者独家专访。

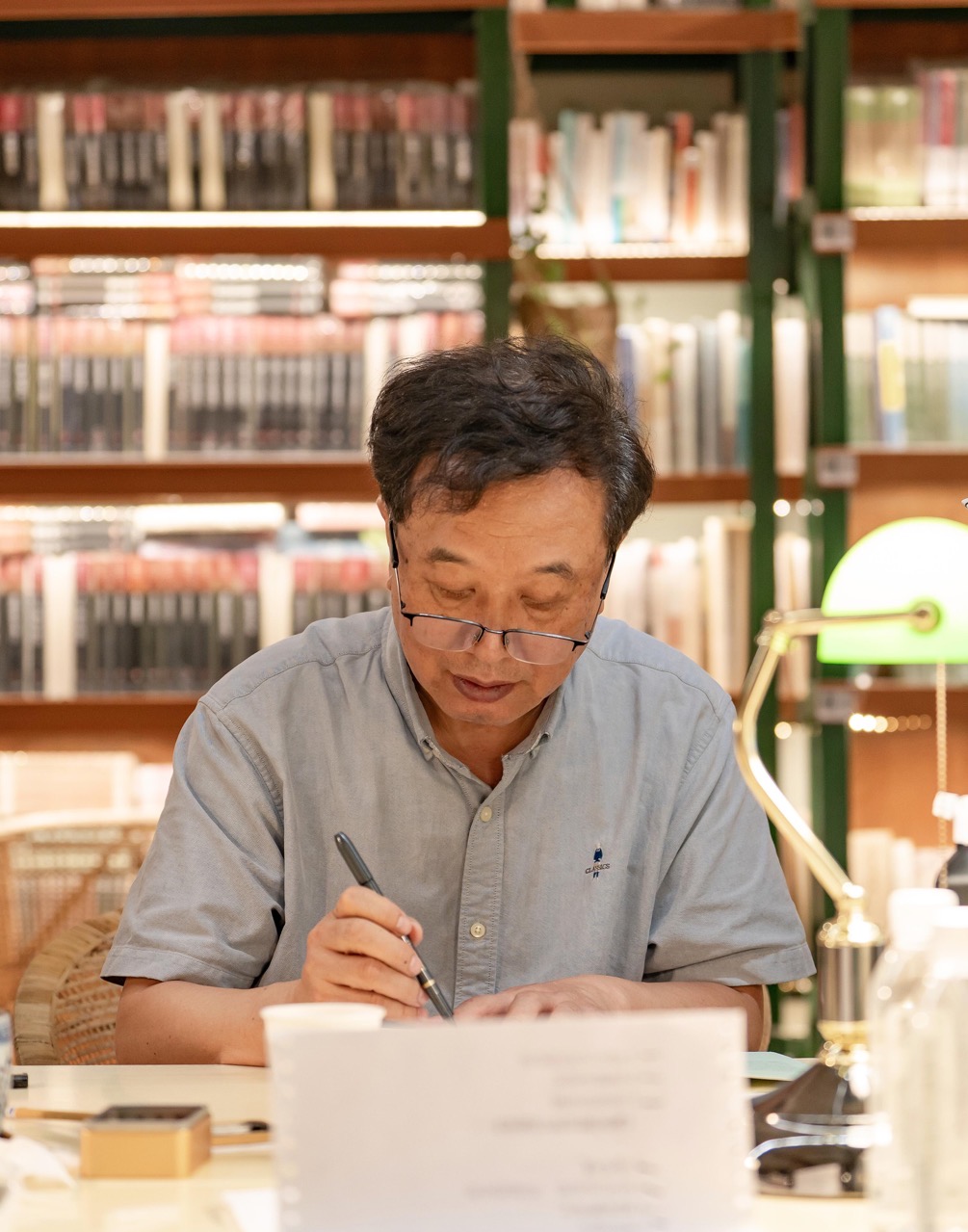

王尧

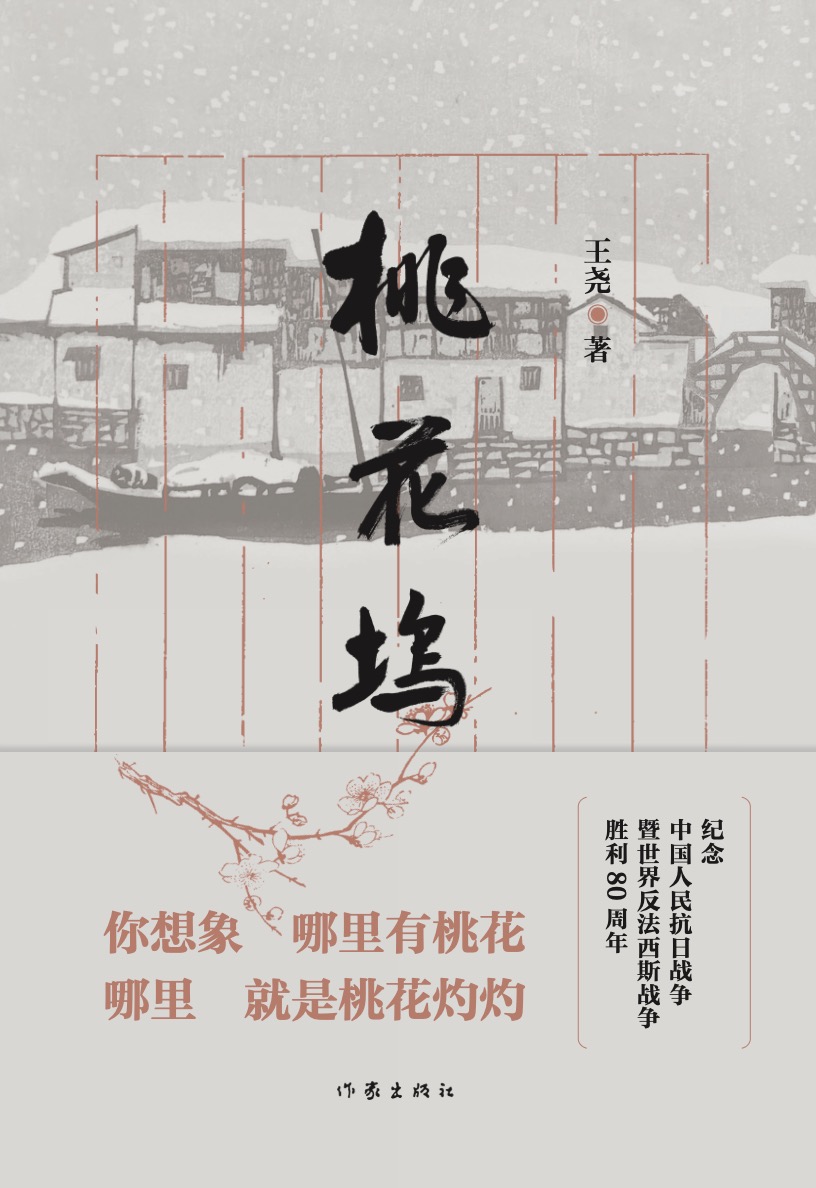

《桃花坞》首发于《人民文学》2025年第七期,即将由作家出版社推出单行本。故事将主要背景设在二十世纪上半叶,从“不再是桃花源”的苏州桃花坞开始,讲述了抗日烽火中的日常与情感,以及不同知识分子的艰难抉择与精神成长。

王尧心里一直有一个挥之不去的细节:日本兵的飞机从小镇上空飞过时,他的奶奶带着还是幼子的父亲躲在桌子底下。尽管这个画面来自奶奶和父亲的口述,但王尧一直想象着母子俩在桌子底下的深情,“那个小孩一定哭了,母亲拥着他。这就是战争创伤记忆。”即使后来去日本访问,面对友好的日本朋友,他脑中还闪出了这个细节。

六七年前,王尧到南方一所大学演讲,重点讲西南联大先生们的崇高、卑微和困境。他当时问了一句:如果回到那个年代,我是联大的先生或学生,我会如何自处?作为一个从未在发言、演讲时落泪的人,那天说这句话的时候,他先是哽咽,然后热泪盈眶,失语近一分钟。再后来,当他写下《桃花坞》几个字时,他想要写一部抗战小说,从苏州写到昆明。

【对话】

叙事和论述一样迷人

澎湃新闻:60岁之后,为什么开始喜欢写小说了呢?

王尧:我第一次接受你采访,好像是《民谣》在《收获》发表后。我记得你在专访中说王尧在60岁写出了《民谣》,读到“60岁”时,我心里咯噔一下,有点伤感,忽然间已届花甲之年。

曾经有朋友说我60岁写小说是老房子着火了,这火种是少年时采集的。和许多人一样,我有作家的梦想。我在村庄读过一些小说,老师中也有写小说的。从我那届开始初中升高中要考试,作文题目是《读书务农,无上光荣》。我做了高中毕业后回乡务农的准备,又偷偷地写小说和电影剧本,幻想通过创作改变高中毕业后的命运。

大学毕业后,我留校当老师,在学术体制里成了研究文学的教授,而不是创作小说的作家。在写作学术论著时,我无法抑制自己的创作冲动,经常写散文随笔,有时也把论文写成学术随笔。2001年在台湾东吴大学客座,我写了《民谣》的第一句话。从东吴大学回来后,我和时任《当代作家评论》的主编林建法先生策划了“小说家讲坛”活动,此后与很多作家有了密切的交往,他们的识见、文本和经验再次激发了我写作小说的欲望。此后我时不时去写早就开头的小说。教授的特长是论述和实证,通过文本阐释世界;我想看看自己能不能叙事和虚构,去建构一个文学世界,无论这个世界是大还是小。

澎湃新闻:所以“写”早已悄然开始。你会觉得60岁写出第一部完整的小说“晚了”吗?在“哈佛-燕京学社访问学者”“教育部长江学者特聘教授”“苏州大学讲席教授”“江苏省作协副主席”等等title下,交出新小说时会感到有压力吗?

王尧:我不知道自己应该在什么岁数写小说,既然60岁之前没有写出小说,那只能说60岁是我写作小说最合适的时间。很多同辈人在青年时期就写出了优秀作品,我很钦佩他们。我的前期准备太长了。刚刚说到的这些头衔,只是学术体制、文学体制内的符号,不必轻忽,也不必在意。我在学术研究和文学创作时,没有这方面的压力。写作《桃花坞》时,我最大的压力是能不能写出自己期待中的小说。

澎湃新闻:《民谣》的开头是:“我坐在码头上,太阳像一张薄薄的纸垫在屁股下”。《桃花坞》的开头是:“等待父母的那一刻,方后乐意识到他一生都可能是站在桃花桥上张望的少年。”我发现两个故事的开头都有一个“等待的少年”,为什么这么写呢,和你的个人记忆有关吗?

王尧:我在意小说的开头,如果开头写不好,我感觉后面无法写顺。《民谣》的开头与我少年的记忆密切相关,读高中之前,我经常坐在码头上东张西望,或者在那儿发呆。但这个开头又远不是我记忆中的记录,我对小说调性、叙事技巧和结构脉络的理解是从这一句开始的。也许两部小说都写了少年的成长故事,就出现了“等待的少年”。《桃花坞》和《民谣》的写法不一样,一刻的等待和一生的张望是一个漫长的时空和内在的张力,《桃花坞》的基调是这样确定下来的。

澎湃新闻:近来不少大学中文系教授写起了小说。你认为“研究小说”“评论小说”会给“创作小说”带来怎样的影响?我想到西方的大学教授比如索尔·贝娄、戴维·洛奇也是小说大家,在你的观察里,中西方大学教授写小说有何异同?

王尧:教授和作家身份的合一,其实是新文学的传统。现在大学里写小说的教授大概有两类,一类是做了教授后写小说的,一类是写了小说后被聘请到大学做教授的。

研究小说、评论小说对小说创作的影响,简单说是产生了学术与创作互补的效应。小说写什么?通常说的是写故事。学养、文化和思想对一个小说家而言太重要了,我们常常忽略学养、文化的重要性。在西方的大学,有一批学院派作家,我个人很喜欢索尔·贝娄、戴维·洛奇的小说,索尔·贝娄小说里的人物很多都陷在生活的危机中,这给我启示。戴维·洛奇的文学批评著作《小说的艺术》也是我喜欢读的书。我没有比较过中西方文学教授写小说的异同,但我感觉我们的文学制度和教育体制将教授和小说家分得太清晰了。

澎湃新闻:有学者注意到,你的学术研究喜欢讲文学史,包括各种八卦、掌故。而你的小说文本也充满细节。其中有你一以贯之的某种写作观吗?

王尧:哈哈,其实我的文章或演讲几乎不讲八卦,有时会讲掌故。这与我的文学史写作观念有关,我希望文学史有故事,有细节,是活生生的文学史。这就是我刚才说到的,既要论述,又要叙事。我现在的学术工作,是在写论述体文学史和叙事体文学史。我觉得叙事和论述一样迷人,在写作中我是个对细节痴迷的人。

《桃花坞》首发于《人民文学》2025年第七期

写作创造了一种生活

澎湃新闻:比起《民谣》,写《桃花坞》时的心境和状态有了哪些变化?

王尧:从《民谣》到《桃花坞》,小说调性的一个大的变化便是少了《民谣》中少年的跃动,《桃花坞》是一个美好而悲伤的故事。我虽然一直保持着不错的精神状态,但逝者如斯的沧桑感还是留在了我的文字中。写《桃花坞》时,我从容和松弛许多。

澎湃新闻:我很喜欢小说里周惠之这个女性人物,她总能把日子过得优雅。很多人的文化在纸上,在高谈阔论中,但她的文化在生活里,她让衣食住行和写文章、画画一样都是艺术。塑造这样一个人物,背后是否也有你对生活本身的理解?

王尧:不少读过的朋友说自己最喜欢周惠之,说她是桃花坞大街地母式的人物。我也很喜欢周惠之,她身上有我母亲的影子,包括说话的腔调。

我设想《桃花坞》的调性是典雅、缱绻、悲伤、诗性、内敛,这些调性在周惠之身上成了品性。生活是美好而悲伤的,人为美好而活,但总会与悲伤相遇。周惠之既受过新式教育,又有传统美德,她知性、感性,宽阔、敏感,她温暖而悲悯地看待人与世界。我顺着人物的命运写她失去记忆,写她失踪。

我在生活中是个温和的人,但小说里的这一笔太残酷了。我不忍她离去,失踪之后的她仍然是小说里的灵魂。我不知道她会不会回到桃花坞大街,我也在寻找她。方后乐在去昆明途中曾经在车站广场看到有个女人像他妈妈,他奔跑过去。我也是那个奔跑寻找周惠之的人。

澎湃新闻:这五年,你的日常生活是怎样的?

王尧:读书、教书、写书,是我日常生活的重要内容。我承担了不少社会角色,专业之外旁骛很多,这常常让我烦心和疲倦。但在与各式各样的人物交往中,我对社会和人的理解也多了不同的角度,在小说中我喜欢结构相对复杂的人物关系与此有关。

缓解的方式就是抽时间散步,坐下来看书写作之前,先泡杯茶抽支烟,享受独处的乐趣。我也喜欢在办公室和学生、同事喝茶聊天,一起吃快餐,谈学术创作,说东西南北。确实太忙碌了,出去参加学术会议,我基本上在会议结束后返回。出国访问,仍然是我打开窗户看世界的方式之一。

2021年出版《民谣》单行本时,我母亲还健在。她戴上老花眼镜说,这是你写的《民谣》。她身体有恙,但能正常生活。没有想到这一年的10月14日夜间,母亲突发心梗去世。这对我打击很大,直到现在我还没有适应母亲的去世。如果对比《民谣》中“我”的母亲和《桃花坞》中方后乐的母亲周惠之,应该能发现我母亲的去世对我写作的影响。我和我母亲的关系,就像方后乐和周惠之的关系。

澎湃新闻:所以,你也是“那个奔跑寻找周惠之的人”。读《桃花坞》时,我就感觉方后乐对母亲周惠之的思念非常动人。你认为生活会如何影响一部长篇小说的创作?

王尧:一般意义上说,没有生活,就没有小说创作,尽管小说也建构了另一种生活。这个时代的变化也具体反映在生活中,格式化和分层化的特点很明显。有许多生活我已经不熟悉了,甚至隔膜了。所以,创作是从自己熟悉的、有感的生活出发的。我喜欢世俗生活,有空也去菜场买菜,偶尔也做饭菜,《桃花坞》的烟火气与这有关。作为一个读书人,直接影响创作的是“思想生活”,它决定了小说的面向和内涵。

澎湃新闻:在你的理想中,写作和生活应该是一种怎样的关系?

王尧:首先在生活中想象,然后在想象中生活。这个顺序当然会颠倒,也可能是交织并置。我毕竟这个年纪了,自然明白不能以写作的方式去改变生活方式,写作中的诗性和日常生活的一地鸡毛交织一起。但不管怎样,写作创造了一种生活。

安放一张平静的书桌

澎湃新闻:有关苏州桃花坞,小说写这里曾如《烬余录》所言遍地是桃花,后来桃花没有了,但“想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼”。对于中国知识分子,想象有时就是一个人的精神出路,你怎么理解这种“想象的力量”?

王尧:“你想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼”,这是祖父回答父亲桃花坞为什么没有桃花的话,方后乐心存这句话在桃花坞长大,又带着这句话离开桃花坞。在方后乐看来,祖父的这句话是方法论,对他的成长起了至关紧要的作用。

我想说的是,“想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼”,首先表达的是中国知识分子的信念,这个信念对多灾多难的民族和个人而言太重要了。它当然也是对精神出路的想象,这种想象的力量伴随着对理想的追寻,成为一种精神动力。我们也可以从这个角度来理解方后乐以及他周围的人物。

《桃花坞》即将由作家出版社出版

澎湃新闻:《桃花坞》写到了不同知识分子在抗日烽火中的选择,有的“关心”,有的“介入”,也写到了许多历史中真实存在的知识分子,比如章太炎、鲁迅、朱自清、闻一多等等。我因此联想到你的散文作品如《沧海文心:战时重庆的文人》《日常的弦歌:西南联大的回响》《纸上的知识分子》《一个人的八十年代》。为什么一直对知识分子的处境非常关注?

王尧:桃花坞是写历史的小说,不是“历史小说”。小说由1937年苏州沦陷后的逃难开始,回溯到方后乐父亲方梅初的少年生活,正是这条线索,派生出鲁迅、几位共产党早期政治人物、章太炎、朱自清、闻一多等历史人物,从而与方后乐的成长关联起来。他们是历史中的灵魂人物,因为小说人物的关系,他们成了小说中的人物。这些历史人物的“私密场景”,是依据当时的“场景”想象和虚构出来的,是大历史中的小细节。我想写出历史的纵深感。

这些年来我的文学创作与学术研究总与知识分子的生活和思想史相关。现在写知识分子的小说不多,知识分子问题比较复杂,如果不考察现代知识分子的思想历程或者精神谱系,很难理解中国现代史,也很难理解从现代延续到当代的思想文化问题。我这一代接受教育,对中国历史的了解是从认识“五四”新文化运动开始的。上个世纪八十年代思想文化界很活跃,其中有回到“五四”的思潮,现代史上的知识分子身影一直在我们这一代人的思想生活和学术生活中。

真的,我无法绕开知识分子问题去研究和写作。

澎湃新闻:文章写历史,但有心的读者能读到它对当下的关切。比起过去,你认为今天中国知识分子的处境发生了哪些变化?

王尧:我在前面说,如果回到那个年代,我是联大的先生或学生,我会如何自处?现在再补充一句话:如果西南联大的先生或学生生活在今天,他们会如何自处和选择?我对历史的追问是和对现实的关切联系在一起的。正是先贤们的奋斗,我们今天才能够安放一张平静的书桌,中国式现代化建设才能向前发展。每个时代都有自己的难题,身处其中的知识分子既清醒也困惑。中国变化了,世界变化了,现在是一个多种问题和矛盾并置、交织、错落的状况。我想,赤子之心对我而言是重要的。

《日常的弦歌:西南联大的回响》

澎湃新闻:你怎么看待一个流行了许久的话题——“文科无用”?

王尧:我觉得要超越有用和无用看文科。现在什么“科”都有危机,不只是文科。我们可以设想一下,如果没有文科,社会会怎样,世界会怎样,人类会怎样。我是相信人文学科的力量的,但在看到人文学科外部处境的同时,需要检讨人文学科的内部危机。

澎湃新闻:身处文学现场几十年,你对它有着哪些观察和反思?

王尧:这是所有问题中我最无法回答的问题。我在前年写过一篇文章,《文学知识分子的思想状况与文学性危机》,谈文学的困境与问题。在文学的大历史中,几十年即使重要,但也只是历史的瞬间。如果有所反思的话,我想缺少世界观和方法论,是作家特别突出的问题,我们缺少对世界和历史的大观照,写作的功利主义弥漫在各个环节,学术研究也是如此。

《桃花坞》中的方后乐将鲁迅当作自己精神导师,小说末尾在回答黄青梅画了什么时,他说:一棵是桃树,另一棵也是桃树。他是在向鲁迅先生致敬。我想,文学场中的人都应该向鲁迅先生致敬。

还没有评论,来说两句吧...