准大一新生在当地教育部门创建的助学贷款QQ群里,被骗了钱。

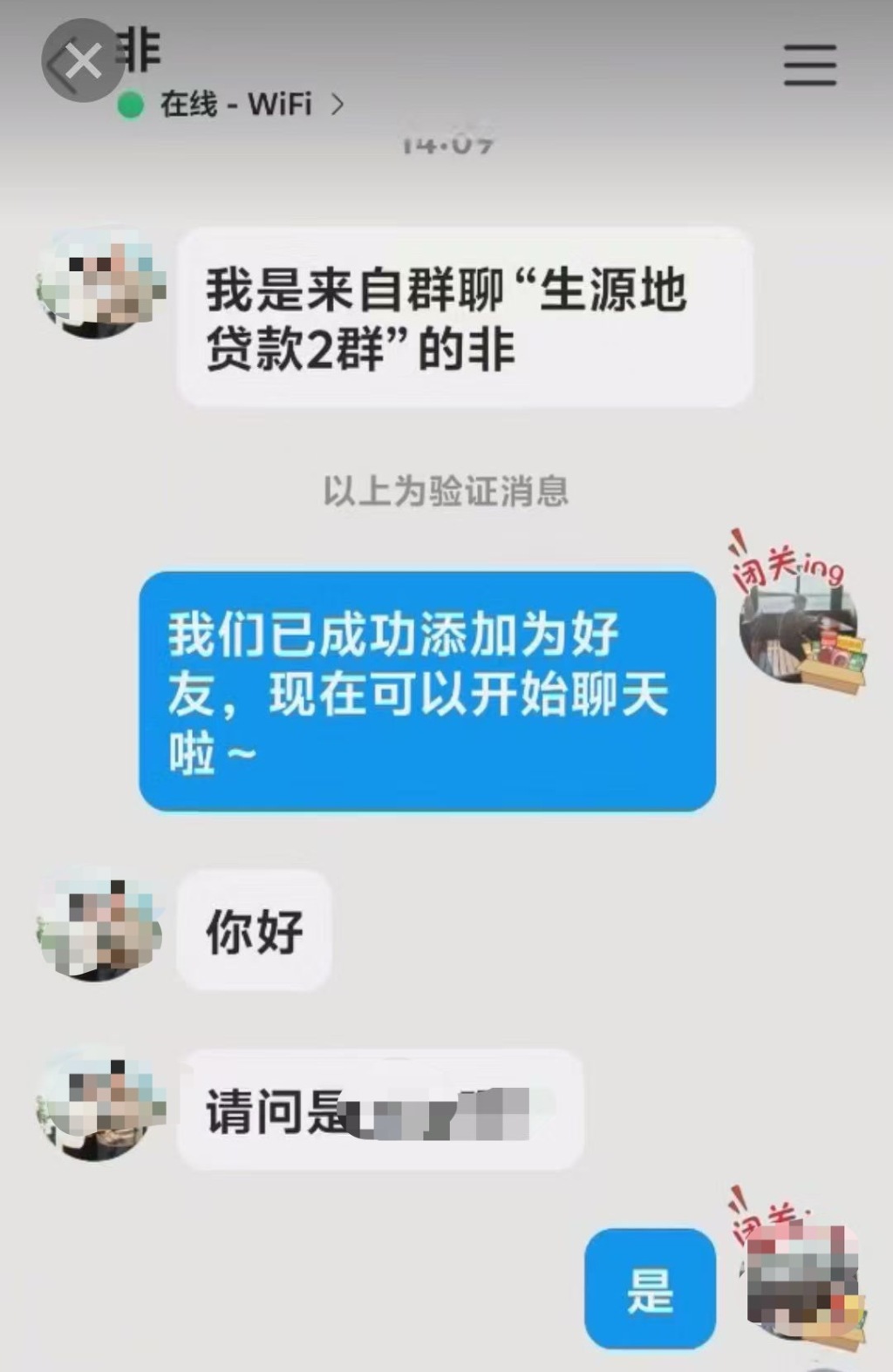

长春建筑学院准大一新生小南,家庭并不富裕。7月31日,小南在白城市洮北区教育局办理助学贷款事宜,工作人员让他进入“生源地贷款2群”的QQ群。但是,很快有骗子在QQ群里加了小南好友,小南以为对方是该群的群主、教育局工作人员,结果对方以着急放款为由,“指导”小南通过银行卡转账提现的方式诈骗其3000元。

白城市公安局洮北分局于8月5日受理小南被电信诈骗一案。洮北区教育局学生资助管理中心负责人告诉澎湃新闻,嫌疑人是冒用一名学生的个人信息进群实施诈骗的,事后,该中心紧急在群内作了反诈提醒。

“麻绳专挑细处断”,小南家庭本不富裕,暑假里在饭馆打工赚学费,却在助学贷款群里被骗了3000块血汗钱。准大一新生,刚刚结束了紧张的高三生活,社会经验不多,上网的风险意识不足,很容易就成了电诈犯罪分子觊觎的对象。特别是这一次诈骗,还发生在当地教育局创建的助学贷款群里面,有这样的“官方加持”,诈骗分子又是冒用的一名学生的个人信息进群的,欺骗性更强。

此次被骗的钱虽然不多,而且当地教育部门态度也挺诚恳,相关负责人甚至提出自掏腰包,先给小南垫上3000块钱。但是,大家还是想追问一下:为什么刚刚建立的助学贷款群,就能被骗子给盯上?是骗子的嗅觉过于敏感,还是网络安全的措施有明显疏漏?更要追问一下:什么时候才能真正做到“天下无诈”?

2016年,山东临沂准大一新生徐玉玉,因被骗走大学费用9900元,郁结于心,最终导致心脏骤停而不幸离世。徐玉玉之死曾引爆社会对网络电信诈骗的怒火,本身成了里程碑式的法治事件。一晃9年过去,《网络安全法》《反电信网络诈骗法》等法律陆续出台,反诈APP普及,“断卡”等司法行动接连挥出了重拳。但是,我们也看到,网络诈骗手段本身也在迭代、“升级”,AI换脸等新型犯罪手段不断出现,骗子的话术在嬗变,而受害人的防范意识以及社会的综合治理手段还有待提升。

这一次,两名准大学生在教育局官方助学贷款QQ群遭遇“精准狙击”,足以说明诈骗分子的态度嚣张,以及他们“敏锐”的犯罪嗅觉。教育部门刚刚开通的贷款QQ群,为什么这么快就被电诈分子盯上?这背后有什么蹊跷?诈骗分子是怎么能够冒用到学生的身份的?安全制度的漏洞在哪里?希望公安部门能够做全面的调查,找出原因,教育部门也应做深刻的反思和纠正。

《反电信网络诈骗法》明确反诈骗、维护网络安全是全社会的共同责任。教育部门在办理相关的业务的时候,也必须要绷紧反诈骗、网络安全这根弦,要确保官方的交流平台、渠道安全。从9年前的徐玉玉案到如今的准大一新生被骗案,反电信、网络诈骗,依然任重道远,不容松懈,要久久为功。

还没有评论,来说两句吧...