关于碧山计划的讨论已经结束许久了。我初次关注到这个地名,是对先锋书店碧山书局产生兴趣,这件事发生在我的少年时,相关的报道给人极大的震颤。十几年过去,我毕业、工作、辞职,来到碧山加入一个青年共建共居的社群,在跟这群赤诚的同龄人相处之后,产生了一些自己的体验和思考。于是写下这篇文章,来回应仍在去往乡村的青年和普遍焦虑的社会声音。

安徽省黄山市,黟县碧阳镇碧山村的碧山书局。

一、碧山回声

我到碧山一周,非生活与生活密集地穿梭交织,人被拍打在其中,像浮潜穿越短暂绿灯的游鱼。

正值旺季,游学团队从早晨七时许便不断涌入村落,列队、听讲、拍照、离开,碧山像是宏村和西递连绵景观的中程。他们几乎不留下痕迹,进行象征性的文化消费,几张照片给美好的朋友圈加上一段流水线乡村体验。

而我们——那些看似更靠近实践者角色的来访者,似乎也没有太好。住在传统的徽派民居中,吃着本地水土生养的饭食,却很难与村民有真正的连结;我们在工作室讨论乡村建设、空间美学,但在面对楼下那个盯着我们的老人时,却始终没有一次眼神交流。这一刻我察觉到的失败,它发生在我们许多来到碧山的人身上。我们带着高度的城市生活的延续性来到这里,难以真正的参与,也不去理解何谓共居,只是将碧山当成了一段可支配的理想时光——在这里短暂停留、寻找或获得什么。但无论结果如何,大家都没有放弃随时离开的可能。

这种对共居的抗拒,并非完全主动,它深植于城市文化者惯有的实践逻辑之中。项飙曾指出,在全球化背景下形成的中产阶层知识分子,往往对他者保持着道德认同,却难以承担真正与其共处的风险与长期性[1]。我们将碧山视作一个可以体验、感受、记录的他乡,却未曾意识到这种可支配的停留本身,已构成一种轻度殖民——它在资源上依赖地方,在文化上输出理想,在关系上始终保留撤退的姿态。

而黟县,整个地区,早已被装扮上厚重的乡建外饰。从徽派建筑的修复,到文化创意的导入,从书店、剧场、民宿、展览到知识分子的返乡叙事,这片土地似乎被打造为一个完美的后城市避难所:逃离、疗愈、启蒙。靠近都市圈的便宜和长期文旅开发形成的配套设施让它成为了城市人的自然补剂。

基于这些观察,我经常思考:为何碧山这个曾被如此多文化人寄予厚望的项目,会在这么短的时间内被舆论定性为失败?网络上的批评是否抓住了真正的问题?而更深一层的问题是:我们为何需要它,即使它已经失败?

二、被舆论处刑的乌托邦

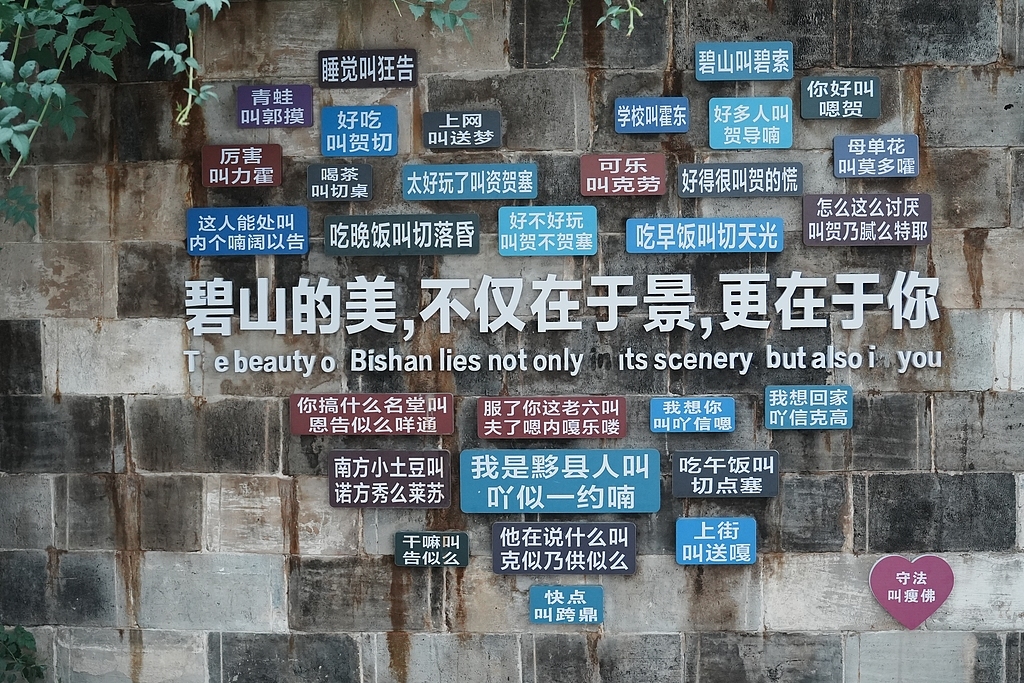

如果只看网络上的评价,关于碧山的讨论早已结束,碧山计划也已死去。在过去几年中,它从乡建模板、文化范本的高光时刻,迅速滑落为乌托邦幻灭的象征。最初的纪录片式推崇、公众号中的口碑复制,如今已经被淹没在社交平台上一众打卡出片中,遭到越发一致的讽刺和厌弃。碧山计划所承载的公共意象,已经被打上了失败的集体印记。微博、小红书、豆瓣、知乎,任何一个平台上,只要搜索“碧山”,出现的内容大都自带多种失望情绪:

“一进去就是书店和展览馆,跟城里一样。”

“大家都好有文化,文化人太多了。”

“文青样板房。”

其中最具穿透力的一类,是那些来自曾经支持者的“脱粉回踩”。他们不仅看清了项目的问题,还对自己的参与感产生了深刻怀疑。这种失望,比旁观的嘲讽更具力量。一旦理想主义者也不再相信,乌托邦的合法性就开始崩溃。

不过,很多批评尖锐却不深入,多停留在项目外观与感受层面,纠结于碧山是否像个真正的村庄。很少有人追问:一个开天辟地的文化项目,如何在现实制度框架中生存?如何在在地经济系统中创造自足性?它主导的文化建设是否必须“带着农民”?而农民又是否始终愿意“被带着”?

这些根源性的问题难以快速作答,也无法用短视频逻辑处理。可舆论下达的失败判决,往往建立在一些图像性情绪上。这种失败叙事本身也成为一种表演。它立足于一种过高的道德期待之上:只有完美实现理想的乡村改造才值得存在,一旦理想与现实有缝隙,就要整体否定。这是一种零容错的文化洁癖,它广泛出现在人类的成长过程中,也是公共空间内对实践极不宽容的体现。

三、再看碧山:失去的和留下的

那么,碧山的实际情况是否真的如外界所说的那般?它的“失败”究竟是表象,还是结构性的问题?有无部分有效的空间?让我们回到田野与日常,讨论碧山的真实状态,以及它与外部叙事之间的错位与断裂。

舆论中,碧山被判定的失败往往集中在当地村民没有被结合、文化泡沫泛滥和理想脱离现实等表象上。但当我们把视线收回到田野中,不难发现,有的批判被放大了。项飙认为,许多文化精英带着城市的价值观、节奏与社交想象进入乡村,却难与乡村形成真正的共时、同步。带入一套全球化语境中的审美与正义,而地方则仍处在资源焦虑与结构惰性之中。因此所谓乡村建设的失败,本质上是在地伦理系统与外部介入之间的错位失语,而非单一项目的失控[1]。这恰好对应了碧山计划中,一边是文化人的理想主义投射,一边是村民具体的沉默。我们既高估了文化对结构的改写力,也低估了结构对文化的回收力。

周韵等学者批判碧山是精英想象的演出,真正的农民被排除在外了。从猪栏酒吧半开放的经营模式,到本地人很少主动走进书局看书,许多活动中,村民只是作为旁观者[2]。但村民作为真正的土地参与者并非完全缺失。在南方都市报的采访中,村支书认为一些外来者“为我们村做了贡献”,也证实有个别农户因此建起农业或民宿项目[3]。碧山计划并没有也无意于将村民隔离,它缺乏的是共建结构而非事实。

有批评者指出,碧山书局、展览等文化活动只剩表演,未能形成持续动力。但创始人认为,乡建的成果不一定集中体现在活动的持续举办,而在于“传播之于个体经验上的改变”:他以《碧山》杂志、书店、教育项目为例,认为即便结构性失败,这些努力仍构成“润物”的文化积累。在创始人看来,文化乡建重在教育与认知方式改变的持久化[4]。

碧山一度被认为是一出知识分子的乌托邦悲喜剧:一批城市文化人带着诗意和理想去改变乡村,不自觉地复制了城市视角、消费场景。但从反身角度去理解,主创者早已意识到其中的矛盾,欧宁在辩论中坦陈:共同体只是概念,不可能提供实际组织。他也认为其“最终会失败”[5]。陈嘉映曾在谈论现代思想与中国经验时指出,一个理想在实践中不可避免地会遭遇命运化过程:它不再是纯粹的价值命题,而是成为被具体力量使用的工具,被制度调动、被市场掏空、被象征资本化[6]。这并不意味着理想不值得拥有,而是提醒我们:理想的实践必须容许自身被误解、被消耗,甚至被摧毁。碧山计划失败的另一层意义,正在于它真实地暴露出这一命运的不可逃避性。它并没有输给某个敌人,而是败给了理想变成实践的那一刻开始的结构性复杂。碧山计划启动后,连接周边村落的道路得以修建,污水处理、垃圾分类等公共服务系统逐步推行,村庄治理逐渐向制度化、规范化靠拢。这些变化虽非完全由主创团队直接推动,却在他们的引导下引发了一场行政体系与在地秩序的联动反应。

直到今天,计划带来的持续影响也让黟县的旅游业实现了稳定增收。即便今天碧山计划早已淡出舞台,但碧山书局、供销社等地标性文化空间仍持续带来游客流量。地方政府在项目经验基础上发展出的文旅打造模板,也被应用到周边村落的开发中,实践的遗产仍在流转。因此我认为碧山计划并非单纯的失败,主创与村民或许都经历了一场阵痛,类似从乌托邦意图到实践经验的分娩,在新的内容诞生的同时,鲜有人因此受害。那么我们为何要求它因失败而蒙羞?

四、为何我们需要失败的乌托邦?

乌托邦的意义,在于它能否激发新的想象。在碧山计划的失败中,我没有看到一个终点,它暴露出一个地区的人群对于处理未完成事务的能力和态度,暴露出我们对理想的幻想、对现实的误读,也暴露出结构性压迫之下,那些想做点不一样的人,如何被制度消化、边缘排斥、情绪耗竭。

失败,是所有社会想象的常态。

布迪厄曾指出:人们的行动总是在有限可行性中展开,受制于历史经验、场域结构与社会位置,而乌托邦性的行动——比如乡建、文化实验、社群构建——往往是将希望注入到一个不欢迎它的结构之中[7]。失败,正是这种张力的体现。它是一次结构性的碰撞,而非一次技术性的滑坡。鲍曼也曾指出,在“液态现代性”中,稳定的秩序已不复存在,所有建构秩序的尝试都会迅速被新的流动瓦解[8]。在这样的时代,乌托邦更像是短暂凝固的抗争,是一种试图减缓社会失序的努力,即使最终失败,也是一种以失败抵抗溶解的社会姿态。

而从哲学角度看,美国政治哲学家弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)在谈论乌托邦时提出:“乌托邦最根本的价值,不在于它所描绘的完美世界,而在于它迫使我们意识到,当下秩序的非自然性。”换句话说,乌托邦不是一个目标,而是一种认知装置,它告诉我们现实并非唯一可能[9]。正如詹姆逊那句名言:“我们今天更容易想象世界的末日,也不愿想象资本主义的终结。”乌托邦,就是反抗这种想象贫瘠的方式。

碧山作为失败的乌托邦,反而使我们意识到:城市的逻辑无法简单地迁移到乡村,文人无法自动成为地方的组织者,生活方式不能直接变成治理方案,理想必须经过时间与他者的碰撞,才能持续地无限接近其本身。也正是因为现实,这场强大的反乌托邦戏剧,我们更加需要失败的乌托邦。它们的失败是一次重新提问的机会——我们还能怎样与世界共处?我们还能怎样组织生活?我们还能不能不只为了生存而活着?

再看碧山计划,有人说它已死去。但或许它正是用“死”的方式,保住了一点未能被纳入的残余:那种尚未格式化的实验意志,那些短暂聚集又迅速离散的尝试,那些失败的共同体,那些沉默的对望。

碧山永远不会失败,真正失败的,是这个时代容不下失败的空间。

参考文献

[1] 项飙. 把自己作为方法. 生活·读书·新知三联书店, 2019: 83.

[2][3]邢晓雯, 庄婉聪, 钟元泽. 争议“碧山乌托邦”[EB/OL]. 南方都市报, 2014-07-16 [2025-07-07]. https://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news/detail/9328.html.

[4]左靖. 乡村工作实际上是一种“总体性的社会设计”[J]. 设计, 2023(12).

[5] 艺术新闻中文版. “碧山之惑:欧宁回溯碧山计划这5年的三个核心问题”[EB/OL]. 艺术新闻,2015‑08‑19 [2025‑07‑08]. 来源:https://www.theartjournal.cn/archives/feature/5998

[6] 陈嘉映. 走出唯一真理观[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2020.

[7] Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, 1977.

[8] Bauman Z. Liquid Modernity. Polity Press, 2000.

[9] Fredric Jameson. Archaeologies of the Future. Verso, 2005.

还没有评论,来说两句吧...