曹保平的电影中,人物常常带着一股躁动不安的劲头。这种不安可能源于被现实逼到绝境的本能挣扎,也可能是因为内心愧疚与绝望的交织,或是对冷漠扭曲环境的无声反抗。在表现手法上,曹保平很少用平缓的叙事或沉稳的镜头,而是擅长用手持摄影和快速剪辑,让人物在奔跑、追逐中与命运对抗。尤为难得的是,这种风格没有走向遗世孤立的清高,而是扎根于现实的土壤,并巧妙融入犯罪、悬疑等类型元素,让电影既有深度又不失观赏性,甚至流露出几分悲天悯人的宽厚。

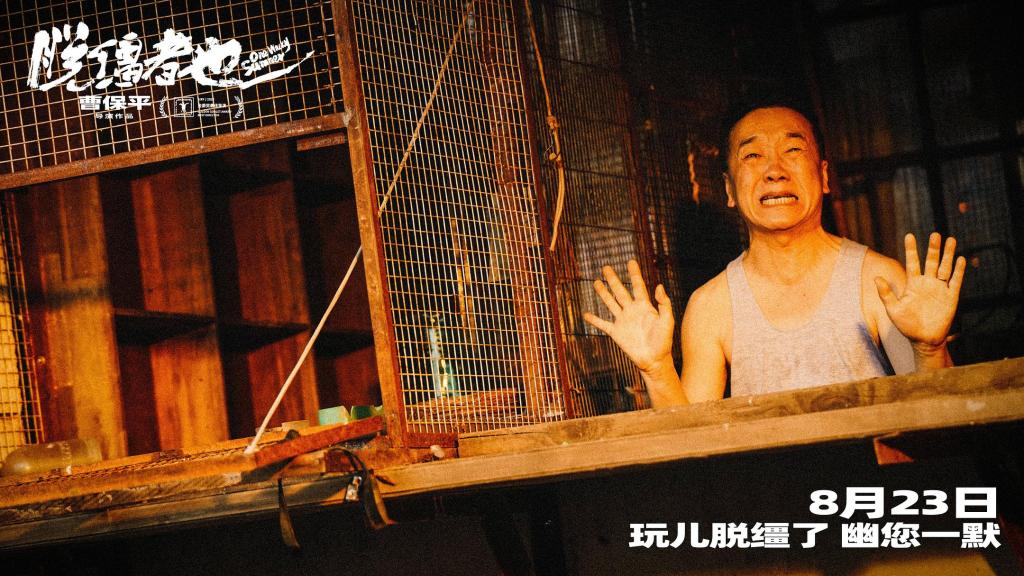

《脱缰者也》在曹保平的作品系列中像个异数,它缺少那种冷峻压抑的气质,取而代之的是一种癫狂的嬉闹与过度的黑色幽默。其实,早在2016年的《追凶者也》中,曹保平已表现出对充满戏谑的犯罪故事的钟情,那部影片中三个落魄男人因一桩阴差阳错的命案纠缠在一起,观众在感叹命运吊诡与残酷之余,不禁为小人物的侥幸胜利而唏嘘。相较之下,《脱缰者也》与《追凶者也》有着题材与风格的相似之处,但在“癫狂”的程度上可能有过之而无不及。

作为喜剧片的《脱缰者也》

“犯罪”与“喜剧”虽非不可调和,但若处理失当,极易让叙事风格滑向浮夸甚至轻佻,很难表现严肃深沉的主题。这也解释了为何犯罪片的风格通常非冷峻即悲壮,非苍凉即豪迈。倘若要融入喜剧元素,甚至直接转型为喜剧片,便只能依托黑色幽默的表达方式,或干脆走神经喜剧的路线。

《脱缰者也》从类型划分上可归入喜剧片。喜剧片惯常采用误会、巧合、滑稽、夸张、戏仿、混搭、错位等艺术手法制造笑料。然而,过分依赖这些技巧只能产生浮于表面的生硬笑点。真正的喜剧思维应当立足于人物塑造与故事内核,从角色特质与整体喜剧构思出发,方能营造出令人会心一笑但又回味无穷的幽默效果。

《脱缰者也》以癫狂喜剧的荒诞基调展开故事,人物情绪始终处于一种亢奋迷乱的状态。影片的核心情节始于马飞走投无路之下,竟想出绑架外甥李嘉文,以胁迫姐姐交出80万拆迁款的主意。只是,马飞的搭档猪头肉屡屡出错,导致李嘉文两次脱逃,为情节制造了诸多意外转折。当情节发展陷入停滞时,剧情又引入猪头肉雇佣的杀手六子,使其与众人形成紧张对峙。六子这条线索难以为继时,黑恶势力杨保全的突然登场使情节产生变数。后来,在一场混战中,杨保全死于六子之手,六子又被意外坠落的佛像砸死,达成一个还算圆满的结局。这样的处理方式,使得影片的情节曲折离奇,只是喜剧风格有点轻飘。

苏联文艺理论家巴赫金基于“狂欢”理论,主张从“相对性”的角度开掘人与事物中的“喜剧因素”。这意味着,喜剧的源泉不仅来自反常、离奇、荒诞或语言噱头,更源于日常生活中那些被我们忽略的矛盾性与局限性。

从这种理论背景出发,《脱缰者也》的部分笑点设计确实不算高明,更接近于舞台小品或相声表演,有些笑料甚至完全依赖天津方言自带的简洁明快、活泼俏皮。但是,影片塑造了一个极具喜剧潜质的角色——马飞的女友矇矇。这位“空姐”出身的高挑美人性格泼辣,行事果决,她因马飞一个月坐四次头等舱的假象,误以为遇到金主,这种美梦落空的喜剧感就反映了人物身上的认知短板。当马飞负债累累之后,矇矇却因意外怀孕又兼一只眼失明而陷入理智与情感的矛盾状态。人物这种内心挣扎,贡献了一些令人啼笑皆非的戏剧冲突,可惜的是,矇矇在片中仅是个功能性配角,发挥空间有限。至于矇矇经历流产、马飞变傻后仍不离不弃的情节,也比较符合喜剧片的情感抚慰功能。

《脱缰者也》作为一部喜剧片还有较大的提升空间。因为,观众期待的并非仅是俏皮话的堆砌、夸张动作的卖弄,或是被巧合捉弄的人物命运带来的廉价笑料,而是希望在笑声背后,能看到因人物性格缺陷或认知盲区所导致的命运转折。这样的喜剧才能让观众在了然一笑之余,还能返身观照。

作为犯罪片的《脱缰者也》

《脱缰者也》的核心情节围绕一桩带有表演性质的绑架案展开,但那些本该环环相扣的犯罪链条,在嬉闹的喜剧外衣下不够扎实,最终让作品在犯罪类型的完成度上不够理想。

犯罪片至少可以分为两类:针对普通人被意外卷入犯罪的情况而言,犯罪片需要为角色设置一个极端情境:若不铤而走险,其生活或生命将面临毁灭性打击;职业罪犯为主角的影片,则需要通过道德层面的修饰来合理化其行为,例如他们针对的是更恶之人,他们窃取的是不义之财。

马飞的犯罪行为可勉强归入“被迫犯罪”的类型,只是,作为家中备受宠爱的独子,在老母亲尚在世的情况下,马飞远未到山穷水尽的地步,若他能如实告知家人欠下50万元高利贷的困境,动之以情,获得谅解与帮助应在情理之中。影片将犯罪契机建立在有点牵强的动机上,情节逻辑就容易显得薄弱。

犯罪片的精髓在于情节的曲折与反转,即通过层层悬念的设计,在观众自以为看穿谜底时来一个出人意料的反转。《脱缰者也》也在努力追求这种境界。只是,从马飞绑架外甥李嘉文的那一刻起,观众就心知肚明这不过是场闹剧:马飞虽对二姐马慧心存芥蒂,却远未到丧心病狂的地步;他那蠢笨的搭档猪头肉和情绪化的女友矇矇,更不像是有能力策划犯罪的老手。这种先天不足的设定导致剧情一度有点松懈:绑架者缺乏真正的恶意,受害者一方又无力反抗。

影片对主要人物的塑造虽不够立体,却也抓住了人物的核心特征:马飞被简化为“混不吝”的典型,六子作为“无脑残忍”的形象出场,猪头肉被塑造成“迟钝”的化身,矇矇则始终处于情绪化的狂躁状态。当这群具有强烈戏剧反差的人物聚拢在一起,确实笑料频出,令人忍俊不禁。

马飞曾14岁时因捡到一块金表被二姐误会为偷窃,于是在少管所度过三年时光。二姐“大义灭亲”的举动虽显冷酷无情,却体现了当时社会对是非善恶的刚性判断。到了20世纪90年代末,影片的核心矛盾始终围绕着“金钱”展开:矇矇因马飞的“富豪”假象而动心;马飞因债务与杨保全结怨,又因拆迁款与姐姐们反目;大姐夫假装绝症骗钱;收废品老人见到迷路儿童首先想到拐卖……凡此种种,构成了一幅市场经济高歌猛进背后市侩功利的道德图景。因此,影片有着为特定时代描摹精神画像的叙事野心。

同时,优秀的犯罪片从来不会单纯展现犯罪过程,也会将情感元素巧妙地编织其中。这些情感元素既是推动人物行动的内在动力,又是影片主题的重要载体,甚至决定着作品的艺术格调与思想深度。

德国哲学家舍勒认为,“爱”在人的存在中起着根本性的奠基作用,它乃是人认识世界并做出意志行动的前提。舍勒认为“爱”可以在先验的意义上分为四种类型,即感官之爱、生命之爱、精神之爱和信仰之爱。“爱”的秩序具体表现是:始终从等级低的价值向等级高的价值攀缘,或者说偏爱生命之爱胜于感官之爱、偏爱精神之爱胜于生命之爱、偏爱信仰之爱胜于精神之爱。

《脱缰者也》中的人物大多活得比较庸俗浅薄:马飞沉迷于跑车、手机等物质追求,猪头肉和六子一心垂涎金钱,大姐夫迷恋养鸽子的个人爱好,杨保全沉浸于酒色财气之中。可见,这些角色普遍停留在感官之爱的层面,甚至从未抵达生命之爱(对生命的深刻理解和尊重)。影片通过这种集体性的精神贫瘠,折射出一个物欲横流时代的精神困境:当物质追求和感官享受成为唯一的价值尺度时,人的自我完善与精神提升便成了遥不可及的奢望。当影片中的人物境界过低,对“爱”与“人生”的理解过于肤浅,也意味着影片的主题在现实批判之余,也心怀更高希冀。

影片《脱缰者也》的片名具有多重隐喻意义:表面上是指绑架案的失控发展,深层则暗喻着传统家庭伦理的瓦解与江湖道义的式微。导演试图通过这场荒诞闹剧折射一个时代的集体失序:在市场经济大潮冲击下,旧有价值体系土崩瓦解,而新的秩序尚未建立。虽然,影片未能深入剖析时代变革的复杂性,也缺乏对人性异化的深刻洞察,但对时代症候的描摹仍然令人深思,并不期然地切中了我们当前时代的肯綮。

(龚金平,复旦大学艺术教育中心教授,复旦大学电影艺术研究中心副主任)

还没有评论,来说两句吧...