4月底的时候在牛津的故事博物馆(The Story Museum)听了一个特别的讲座——1938年元旦托尔金在牛津大学自然博物馆所做的“龙”主题讲座的复刻版,演讲者不仅穿着历史照片中20世纪30年代常见的西服背心扮演托尔金教授,还使用了当年托尔金自己准备的讲稿和幻灯片。虽然托尔金在讲稿中强调他所谈的龙来自“传奇文学的历史”而非“自然历史”,但他对古生物意义上的恐龙也非常了解,一口气介绍了十来种恐龙。托尔金提到,科学家已经发现了恐龙蛋的化石,“虽然它们太古老了,不可能再从中孵化出恐龙,但足以孵化出传奇。”从恐龙蛋化石到文学中的龙,需要卓越的想象力,托尔金似乎从小就拥有它,他在讲座中回忆,自己小时候在莱姆里吉斯(Lyme Regis)度假时发现过某种蜥蜴类的颚骨化石,“还带着可怕的尖牙……我当时觉得自己发现了已石化的巨龙”。(托尔金,“龙”主题讲座文稿)

莱姆里吉斯是英国南部侏罗纪海岸上的一个小镇,以遍布菊石的海滩闻名。1904年托尔金的母亲梅贝尔去世,伯明翰奥拉托利会教堂的弗朗西斯·摩根神父成为托尔金两兄弟的监护人,他为两兄弟尽心尽责,1905年起的连续好几个夏天都带他们去莱姆里吉斯度假。正是一次这样的旅程中,十来岁的托尔金偶遇了史前颚骨。在20多年之后,成年的托尔金也常常带着自己的家人来此度假。此前在托尔金足迹的旅程中,我总是被引向一些名不见经传的地方,以至于都没意识到莱姆里吉斯从18世纪开始就已经发展成非常受欢迎的海滨度假胜地——原本去年8月我就计划探访此地,没想到连续四个周末都没有一个酒店或民宿空房,于是今年吸取教训,早早谋划,终于在5月底带银行公假日的小长假周末成行。

《托尔金传》中并未言明当年摩根神父带托尔金两兄弟去莱姆里吉斯的交通方式,根据历史资料来看,20世纪初从伯明翰到莱姆,坐火车也需要中转两次,如此看来,今日虽然阿克斯明斯特(Axminster)至莱姆的火车线关停,但两程火车加一程公交车的路线,跟一个世纪前比起来,也不算更波折。只不过,单程超过三个半小时的路途,终究不甘心只去一个地方。莱姆里吉斯往西约25公里,同样位于侏罗纪海岸上的小城西德茅斯(Sidmouth)也曾是托尔金一家常去度假的地方,此处距离中转大站埃克塞特(Exeter)有公交车直达,便决定把西德茅斯加入行程,走成一个环线。

巴士开出城不久,就进入到典型的英格兰乡村景色当中,看着那些绿色田野在窗外飞逝,就尤其能理解约翰·加思的评论:夏尔应被“理解为英格兰的郡——不是任何一个,但又是它们全体。夏尔就是‘每一个郡’。”(加思,《托尔金的世界》)到达西德茅斯正逢午饭时间,便先沿着海滨大道找到最热闹的区域去寻餐厅,最终为了节省时间选了提供炸鱼薯条的咖啡馆。虽然素来不喜欢这道“英国国菜”,但毕竟是被托尔金写到《魔戒》里面的食物,在这个场合下吃也算合适。西德茅斯格局和英国很多此类海边小镇差不多,一条近一公里长的滨海大道,沿街建筑是典型的摄政时期和维多利亚时期风格,餐厅旅馆外墙刷着粉嫩的色彩,即便在多云的天气也显得令人愉悦,海滩是鹅卵石的,没有太阳的时候,海水呈灰蓝色。天气预报中的雨倒是没落下来。实际上,从4月中到5月中,英国的阳光都多得不寻常,偏偏我们出行这三天都预报有雨——不过幸运的是,最终这雨直到我们登上回程火车才下起来。

西德茅斯小镇

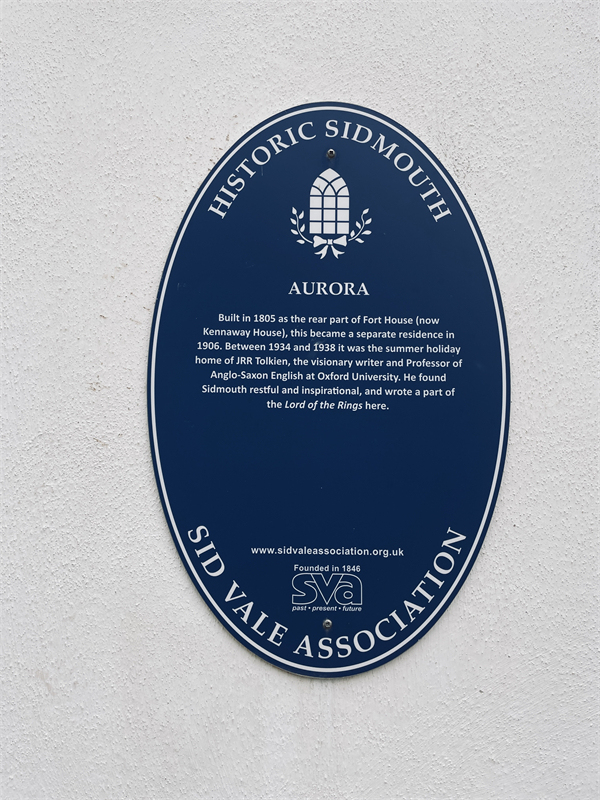

根据《托尔金:参考与导读》记录,1934至1938年间,托尔金夫妇每年夏天都带着四个孩子到西德茅斯度假,他会开车载着全家的行李,其中包括女儿普莉西拉不肯留在家里的毛绒玩具,伊迪丝带小儿子克里斯托弗和普莉西拉坐火车,稍大些的约翰和迈克尔则骑车来与家人汇合。他们总是住在老城区里一家叫做“奥罗拉”(Aurora)的民宿,这建筑如今还在,从网上资料来看,它位于一系列街心小绿地当中,在一幢叫做肯纳韦楼(Kennaway House)的房子后面。根据查到的定位找过去,远远就看到红砖的小楼墙上挂着椭圆形的蓝牌子,近前一看却只字未提托尔金。绕到房子后面,发现原来建筑后部有窄窄的一条漆成白色的副楼,有单独的门洞,上面挂了“奥罗拉”字样,门边也有西德茅斯独特风格的椭圆形历史蓝牌,说明了托尔金与此处的渊源。大门开着,可以看到正对着的楼梯。我们不清楚这楼如今的属性,在门口犹豫良久,还是没敢私闯民宅。1938年9月的头两周,托尔金一家六口人最后一次全体到西德茅斯度假,正是在这处“奥罗拉”民宿里,托尔金一口气写了《魔戒》的好几个章节——大约涵盖了从布理镇的跃马客栈到弗罗多一行抵达幽谷(即出版后的卷一第九章至卷二第一章)这四个半章节的故事。在后来的二战中,二儿子迈克尔曾被派驻到此处的海防,战后,托尔金和妻子伊迪丝还常常到西德茅斯度假。

挂了蓝牌纪念托尔金的“奥罗拉”民宿

看过“奥罗拉”的外观,西德茅斯也就还有一处有确定记录的“托尔金足迹”,那便是1971年他和伊迪丝住过的贝尔蒙特旅馆(Belmont Hotel),位于滨海大道西端,面朝大海,大门前还有漂亮的花园。托尔金在给克里斯托弗的信中描述这次度假:“非常愉快……贝尔蒙特是个很棒的选择,实际上我们发现西德茅斯主要的变化就是这所原本看起来阴郁的旅馆(哪怕它有着绝佳的位置)现在成了镇上最好的去处——尤其是餐饮上……更让人欣慰的是西德茅斯本身似乎完全没变,甚至连那些商店:许多店招都与从前一样……”(托尔金书信第323号)今天的西德茅斯,或许老城区里那些商店早已换过好几遍,但很多建筑上都挂着介绍历史的蓝牌,意味着这部分城市的格局很可能还与近一个世纪前相差不大,这种不僵化但变化极其缓慢带来的安心感,大概正是为什么托尔金笔下的夏尔让许多读者着迷的原因。

贝尔蒙特旅馆

不过,连续五年到同一个小镇,住同一间民宿,每日进行同样的活动——《托尔金:参考与导读》中提到,托尔金一家在西德茅斯度假的日常就是每天游泳、坐在海滩上、在镇上逛商店以及去稍远些的海滩捡贝壳——这大概就是如今网络热词“松弛感”的写照吧,也是带着游客心态没办法享受的。所以,看过这两处“托尔金足迹”的外观,我们就直接奔赴下一程了。

西德茅斯至莱姆里吉斯有沿海步道,大约30公里,由于周末公交车停运,我们决定分两天步行过去,晚上在中间位置的锡顿(Seaton)住宿,如此也可以从容观赏风景。后来发现,原来这条以橡果图案为标记的“西南海岸线步道”(South West Coast Path)此前在伯恩茅斯附近的斯塔德兰我就走过一段,顺着这条沿海步道,可以从多塞特郡的普尔出发,绕过康沃尔半岛,一直走到萨默塞特郡(Somerset)的迈恩黑德(Minehead),总长1014公里,是英国最长的国家步道。它原本是19世纪海岸警卫巡逻的路径,后来发展成了供人休闲散步或者远足的徒步路径。如此想来,托尔金一家在西德茅斯或者莱姆度假时,或许也曾沿着这条步道探索过风景。这步道维护得出奇好,许多陡坡都做了阶梯,大部分路段虽然也是林中辟出的沙土路,却可以轻松两人并排,两侧植被丝毫没有把路径吞没的趋势。

西南海岸线步道标识

顺着西德茅斯的海滨大道向东走到头,过一座步行铁桥,就是步道入口了。桥下清澈的溪流就是汇入大海的西德河(River Sid),或许因为是淡水,许多小型海鸥聚集在这里戏水洗澡,场景十分有趣。过桥之后立刻是一大段上坡,走得气喘吁吁忍不住想休息的时候,发现已经在崖顶开着黄色小花的草地上了,回过头还能看到面朝大海的西德茅斯,先前还觉得寻常到乏味的小镇,此刻回望,再想到接下去不知道还有多少陡坡和不同路况,又觉得留恋起来,倒是让人联想起弗罗多、山姆和皮平三人在冒险开始时离开霍比屯的场景——

他们从霍比屯西边的窄木板桥上过了小河。在那里,溪水如同一条曲折的黑缎带,由斜斜的桤树描出了边缘。他们再往南走了一两哩,匆匆穿过从白兰地桥过来的大路,就到了图克地;接着他们折向东南,朝绿丘乡野而行。当他们开始爬第一个山坡时,转头回眺,看见远处霍比屯的灯火在小河那平缓的谷地里闪烁。很快,霍比屯就消失在沉暗大地上的重重洼皱里,灰水塘旁的傍水镇紧随其后。当最后一座农庄的灯火被远抛在后,在树林间时隐时现,弗罗多转过身,和家乡挥手道别。(托尔金,《魔戒》,卷一第三章)

回望西德茅斯

戏水的鸟

这只是魔戒远征的序曲。正如汤姆·希比的分析,在《魔戒》最初九章中,人物并没有走得很远,“霍比特人确实离开了夏尔,但在老林子、柳条河沿岸以及古冢岗,他们依然在熟悉的地貌中移动”,站在崖顶回看普通的海滨小镇西德茅斯,周围大多是遛狗和散步的人,这种日常的熟悉感无疑也尤为吸引托尔金,以至于霍比特人必须“被赶出至少五处温馨家园,然后魔戒的旅程才正式开始”(希比,《托尔金:世纪作家》)——袋底洞;在雄鹿地弗罗多买下的小房子里停留;汤姆·邦巴迪尔之家;然后是跃马客栈;最后则是埃尔隆德之家。无论如何,我们身后没有戒灵追击,前方也没有未知的危险,走起来要比弗罗多一行悠闲得多。若不是右手边总能时不时看到灰蓝的海面,从西德茅斯到锡顿这段路上草甸和小树林交替出现,还真让人感觉就是弗罗多、山姆和皮平离开霍比屯头两天走过的地貌:“他们下了坡,在溪流潜到山路底下的地方过了溪,再爬上另一个坡,翻过了另一处山肩……他们看见前方低地上点缀着一簇簇小树丛,伸向远处,融入一片迷蒙的褐色林地……”(托尔金,《魔戒》,卷一第三章)

虽说走的是沿海步道,但大多数时候路径并不在海滩上,而是在海边那些悬崖上,顺着步道,时而上到崖顶,时而又下降到谷里,以便跨越一条汇入大海的小溪,虽然这些悬崖都只有一两百米高,但几番上下,还是挺消耗体力。天气预报中的雨没有落下,通常在英国被当作奢侈品的太阳这会儿倒让人有些厌烦,“白昼行进这种事,注定是又热又累”,背包也让人疲惫,虽然只带了两件T恤、洗漱用品和水,不像弗罗多一行背着“斗篷、毛毯、水、食物,还有别的装备用具”,这依然影响了我们的速度,以至于这段计划中17公里的路,走了近四个小时后发现还没过半程,而我们已经迫不及待地想要找个小酒馆喝杯冰凉的苹果酒,那一刻倒是无比理解皮平明知有黑骑手追踪还心心念念想要“在日落前经过斯托克那家金鲈酒馆呢,那儿有东区最好的啤酒”。(托尔金,《魔戒》,卷一第三章)

西德茅斯至锡顿的沿途

选锡顿作第一晚的落脚点,只是为了它方便的位置,这地方本身倒与托尔金没有什么关联,或者说,即便托尔金在西德茅斯或者莱姆度假时远足到过此处,也没有留下任何文字记录,因此我们也没打算在镇子上多逗留,第二天一早就继续向东往莱姆里吉斯行进,计划是要去那儿吃午饭。虽然步道依然是顺着山势上上下下,但这一段的海边悬崖不再是先前的铁锈色,而是白垩岩,时不时会看到由于滑坡,一整棵大树倒伏在斜坡上,带着白色黏土的根系暴露在外。植被较前一天也有所变化,先前多是草甸夹杂着灌木,现在开始有更多高大的乔木为步道遮荫,地面上,一丛丛铁角蕨在缕缕阳光下绿得发亮。虽然西德茅斯、莱姆之类沿海的城镇此时住满了度假的家庭,步道上却很空,走上近一个小时,才会遇到两三个对向过来的徒步客,大部分时候都不见人影,这便很容易忘却今夕何夕,以为走进了托尔金笔下世界初创时的阿尔达之春:

维拉之灯的光芒流淌而出,洒遍了大地,一切都被照亮……于是,雅凡娜播下的种子开始迅速发芽抽枝,大地长出了众多大大小小的植物,有苔藓、青草和巨大的蕨类,还有树木,它们的树冠直入云霄,仿佛活生生的山脉,树根却裹在绿色的微光中。(托尔金,《精灵宝钻》)

联想到我们身处的这段海边悬崖正属于侏罗纪海岸,而那个上亿年前的地质年代正是蕨类和松柏纲植物的天下,很显然,托尔金的“次创造”并不是凭空捏造,而是用神话的语言给被科学祛魅后的乏味世界带来复魅。

锡顿至莱姆里吉斯沿途的蕨类

锡顿至莱姆里吉斯沿途风景

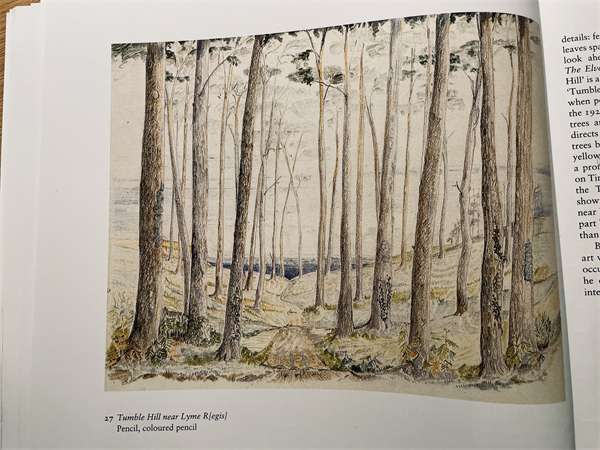

进入莱姆里吉斯市区,周围突然变得拥挤起来,鹅卵石海滩上,到处都是拖家带口的游客,快要下午三点,冰淇淋店和炸鱼薯条快餐店门口排着队,幸好还能在一个小酒馆找到座位快速解决午饭,毕竟这一天的目标并不仅仅是抵达莱姆。1928年,托尔金带着家人到莱姆度假,重访童年时来过的地方,这次行程中,他用彩色铅笔画了一幅“莱姆附近的滚塌山”(Tumble Hill near Lyme R[egis]),哈蒙德与斯卡尔指出,“‘滚塌山’几乎可以肯定就是木材山(Timber Hill),这是此地如今的名字;‘滚塌’可能是托尔金和家里人给它起的绰号,因为很可能人们在木材山上会跌倒滚下去……在画中,托尔金引导观看者的视线沿着狭窄小路向前,直穿过两棵斜靠在一起的树形成的高挑拱门。左侧远处的一抹黄很可能是黄金角,海岸线上稍远的一个海岬。”(哈蒙德与斯卡尔,《托尔金:艺术家与插画师》)从地图上看,木材山距离我们定的住宿不到两公里,于是入住后放下背包里一些物品,就再次出门了,毕竟在夏令时的超长白日不能浪费——哪怕哈蒙德与斯卡尔在书里提到,如今木材山的样貌与托尔金画中的已经完全不同,当年他去过的那部分山崖恐怕早已被海水侵蚀而坍塌,原本稀疏的人工林现在也变得十分茂密。

莱姆里吉斯街景

托尔金所绘“莱姆附近的滚塌山”

木材山也在两天来走的这条国家级西南沿海步道的路线上,因此对路况放松了警惕,没想到刚进林区,我们就因为懒得爬一段陡坡,偏离了“正道”,只是当时毫无察觉,毕竟那一片树木高大却不密,地面上满满倒伏着开过气的蓝铃花叶子,中间依稀可见一条窄窄的小径,我们便沿着它继续向东,计划走得深入一些再向南转,寻找能看得见大海以及更东面伸入海中的黄金角海岬的位置,还设想着如果能一直下到海滩,就可以走成个环线回莱姆。虽然这里的树林不像托尔金笔下的老林子那样有自己的意志,会逼着弗罗多一行“按照一条为他们选定的路走:朝东、朝南”,我们也确实在不知不觉间走了下坡路,向南偏转,等发现的时候,已经踏上另一条小径了。树根把硬化过的铺地顶了起来,于是地面变得崎岖,但此时对面走来遛狗的大叔,我们便以为那路是能走通的。继续走下去,树越来越密,常青藤缠上树干,地面一丛丛的高草和灌木也满满逼向小径,这下真有些像夏尔边界外那片恐怖的老林子了,当弗罗多一行试图远离那片凶险森林的腹地,“树木又开始围拢上来,这恰好就是他们从远处看时树林显得更稀疏,也不那么纠结的地方”(托尔金,《魔戒》,卷一第六章)。我们有些迟钝地发现了路径异常,这时我们面前已长满了跟人差不多高的欧洲蕨,与其说它们吞没了小道,不如说这些蕨类植株之间天然的空隙给人一种错觉,仿佛那儿原本是有路的,只是走的人少。所以我们并未放弃,用手拨开眼前的欧洲蕨叶子继续前进,一边还自我打趣说,这体验拍出视频来,简直可以说是穿越回上亿年前的侏罗纪时代了。如此行进了大约20分钟,眼前又变得开阔起来,乔木重新出现,顺着两棵树中间的空隙看出去,还真见到了那道名为“黄金角”的海岬,其裸露的岩壁在微微偏西的阳光照射下,呈金黄色。再走一小段,当我们正面向着大海时,终于意识到脚下走的早就不是“步道”了,而现在我们俯瞰着一片蕨,那是因为它们长在不算高但无路可下的深沟里。于是我们终于决定原路返回。一个多小时后,当我们走出这片木材山,并找到了一条新修的真正在海岸线上的步道回莱姆,看路边的信息牌才发现,原来我们先前转身的位置,已经到了真正的悬崖边,下方就是被称为“黑脉”(Black Ven)的百来米高的灰黑色悬崖。此时正逢高潮位,崖壁直插入海中,看来即便当时能够找到路爬下悬崖,也是徒劳。

木材山的山路

路径变得难走

左侧为黄金角海岬

无路可下

先前走到的悬崖

沿着这条崭新的蜿蜒步道走回莱姆里吉斯市区,会路过一座女性的铜像,她身着维多利亚时期劳动阶层女性的装束,质地粗犷的披肩,有口袋的围裙,还挎着藤编的篓子,但手里却是锤子和一块菊石——一种古生代至中生代的远古海洋软体动物化石,莱姆里吉斯有一片著名的“菊石海滩”,城市里也随处可见菊石图案作为设计元素,比如路灯柱子顶上的装饰。铜像中这位女性是玛丽·安宁(Mary Anning),1799年出生于莱姆的“化石猎人”及古生物学家,我想起出行前一位研究古生物的友人也说向往拜访莱姆里吉斯,便是为了这位安宁女士,真可谓各有各的朝圣。玛丽·安宁生在贫困的工匠家庭,其父亲由于信仰不同宗派的原因,难以接到木匠活,只能靠在海滩上寻找化石卖给游客来补贴家用。玛丽的父亲在1810年死于肺结核,家中开支便全靠她和哥哥贩卖化石。父亲去世几个月后,年仅12岁的玛丽·安宁就发现了历史上第一具完整的鱼龙化石,1821年她又发现了史上第一个蛇颈龙亚目的化石。在她那个年代,找化石是件危险的工作,需在海边悬崖发生滑坡后立刻去现场寻找其中新暴露出来的化石,并在新的滑坡或者潮水将它们破坏之前“抢救”出来。铜像中,玛丽脚边那条她钟爱的小猎犬就在1833年一次搜寻化石的过程中在她眼前被坍塌的山体活埋,她本人也差一点遭遇了同样的命运。虽然没受过正规古生物学训练,但玛丽·安宁刻苦钻研,尽可能阅读当时最新的相关研究,她的许多化石发现都对这个学科有着突破性的贡献。然而由于出身低微且身为维多利亚时期的女性,她在47年短暂一生中虽然后期获得了一定的声誉,却未能与当时的男性精英科学家享有同等名望,尤其是她早年发掘的许多化石被收购后,往往被默默地去掉她作为原始发现者的署名。直到20世纪,她本人才慢慢被“重新发现”。2022年5月21日,玛丽·安宁诞辰223周年时,她的铜像在其家乡莱姆里吉斯揭幕。当然,就我的莱姆之行来说,玛丽·安宁的故事并不是主线,如果少年时或者中年时托尔金某次在莱姆度假期间碰巧参观了由玛丽故居改造的莱姆里吉斯博物馆(Lyme Regis Museum,该馆1902年就成立了),他也并未留下任何相关笔记。不过我们或许可以在这相隔一个世纪的两位人物、两种学科之间找到一丝牵强但有趣的联系——在托尔金1938年“龙”主题讲座的整整110年前,玛丽·安宁在莱姆发现了著名的双型齿翼龙化石,而它在大英博物馆展出时,被称为“飞龙”(flying dragon);翼龙目的学名“Pterosauria”意思是“有翼的蜥蜴”,托尔金在他的讲座中提到,(西方传奇文学中的)龙主要来自人的想象,但“人类只能根据他们已经发现和接受的事物去再创造。因此,龙建立在蛇类和蜥蜴的基础上……但比这两者都更强大。”(托尔金,“龙”主题讲座文稿)所以科学和神话,实际上是一体两面。

玛丽·安宁铜像

玛丽·安宁故居,如今是博物馆

莱姆里吉斯的菊石造型路灯

作为度假胜地,莱姆里吉斯整个小镇都呈现出欢快气氛,唯一的主干道宽街(Broad Street)也是商业街,一路挂着代表英国国旗的红白蓝三色彩旗,街两侧排列着不少卖精品化石的店,还有漂亮的咖啡馆、独立服装店和家居用品店,每个橱窗都色彩缤纷。但夹在这些各有特色的店面中间,有幢立面是灰色砖石的方方正正的房子,透露出长期无人使用的破败迹象,大门上方突出的半圆形飘窗直通楼顶,底层的门廊却围着铁栅栏和塑料布,遮住了两根罗马式立柱。这楼并不起眼,到莱姆的第一天,我们已经两次路过,但直到第二天按照导航去寻宽街18号——这个地址的三杯旅馆(Three Cups Hotel)是托尔金多次下榻的地方——才发现它正是这座年久失修的灰楼。这一摄政风格的三层小楼还算是登记在册的二级历史建筑,最早建于1807年;1906年8月,作为托尔金两兄弟监护人的摩根神父带他们到莱姆里吉斯度假,就住在这三杯旅馆,当时它还是镇上最好的旅馆;后来的20世纪20年代末,托尔金带家人重返莱姆时,很可能也在这里住过。1990年旅馆倒闭后,就遗憾地破落了。行前在地图上看到这地址依然存在,还指望建筑上能挂纪念蓝牌,凑到铁栅栏跟前透过塑料布上的洞往里看,希望终究是落了空。

莱姆镇上的漂亮橱窗

原三杯旅馆

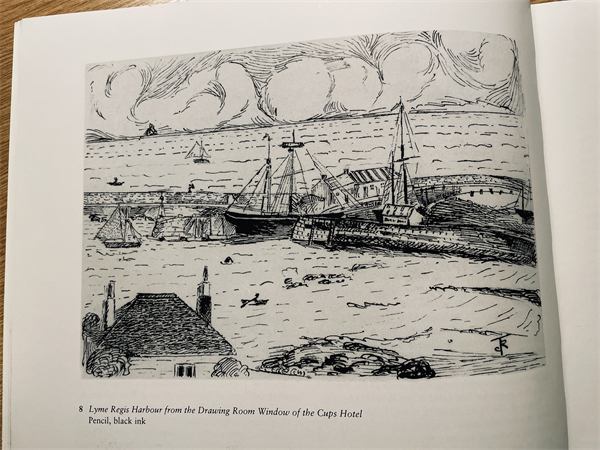

托尔金在1928年那次携家人的度假中用彩铅画了“莱姆附近的滚塌山”,这大概属于最后一批他直接描绘现实世界风景的画作,按照哈蒙德与斯卡尔在《托尔金:艺术家与插画师》中的说法,实际上从1918年开始,他几乎所有的画都围绕正在创作的神话体系——也就是后来成为《精灵宝钻》的那些故事——他在莱姆里吉斯也画了好几幅其中的场景,比如水彩作品“曼威的殿堂”,不过这些都跟这座小镇的现实无关了。而更早的时候,在1906年那次度假,14岁的托尔金画技渐长,那时他倒从三杯旅馆的窗口画过速写,其中一幅呈现了莱姆的古老港口科布(The Cobb),视线越过前景中的屋顶,望向防波堤,“这一场景几乎可以确定是透过旅馆二楼后部的一扇窗看到的”(哈蒙德与斯卡尔,《托尔金:艺术家与插画师》)。如今旅馆内部显然是进不去了,但稍微走过几个店面,从一家咖啡馆的侧巷转进去,倒可以绕到旅馆后面,这是对着海的方向,民居建筑从海滩边一层层依着山坡而建,眼前这些房子屋顶上戴“帽子”的烟囱顶管还和托尔金画中的一样。托尔金画里通过透视压缩了空间,使得港口看起来比实际近了很多,但在实景中依然可以望见石质堤道和上面的小房子未曾改变,不过他画里的帆船换成了港湾里的现代游艇。

从三杯旅馆楼后面看到的港口

托尔金从三杯旅馆窗口画的港口素描

如此,莱姆里吉斯有文字记录的托尔金足迹也算是看完了,但顺着海滨往西走,就是著名的“菊石海滩”,虽然他自己或者后来的传记文本中没有特意提及,但我想热衷于远古“失落的世界”的托尔金定不会错过这一奇观。正逢退潮,可以放心地在海滩上走。出城区大概一公里多,路过一些度假小屋,脚下的沙子慢慢变成小鹅卵石,又变成大块岩石,就到了菊石海滩。此前我也在东约克郡的海岸上捡到过菊石,是普通的鹅卵石大小,但在莱姆里吉斯这片海滩,直径近半米的标志性螺旋状化石残迹嵌在巨大的石块上,散落在岸边,只可惜看得到,带不走。海滩背靠青灰色悬崖,这被称为“蓝里阿斯”(Blue Lias)——一种带状灰色岩石,内部保留着大量阳遂足化石,通常在发生塌方后化石才会露出来。从悬崖断面人们可以清晰地看到其片状结构,有些地方明显近期坍塌过,形成一大片斜坡,不少度假家庭带着小孩子们拿着小锤子在这些斜坡上以及石滩上敲打挖掘,不知是否真能找到新鲜的化石,或者仅仅为了享受探索的过程。

菊石海滩

我们并没有工具,只能用手机拍下沿途大岩石上那些菊石残留,这些痕迹将地理书里亿万年前的地质变化过程直观地展现出来。托尔金自小就对这类时间深渊中的地貌变迁感兴趣,因此他的“次创造”中或许存在神灵之类超自然的力量,但阿尔达地表面貌的形成和历次变化,都与托尔金那个年代存在的地质科学理论并不冲突。19世纪盛行灾变论,主张地球曾经遭受过许多大灾难,这些短暂而剧烈的事件塑造了世界的样貌,这一理论如今大体上被1915年出现的大陆漂移学说取代,但上亿年前的多次生物集群灭绝事件依然被认为是某种灾变导致的,比如奥陶纪到志留纪一颗极超新星释出的伽玛射线暴摧毁了地球一半的臭氧层,太阳紫外线袭击使得地面及近海面的大量生物死亡;白垩纪一颗小行星撞入墨西哥湾,导致恐龙灭绝。托尔金自称“兴趣一直主要是科学”(托尔金,书信第257号),因此他在《精灵宝钻》里描述的创世过程在神话中结合了各种地质科学理论——独一之神伊露维塔向源自祂意念的众爱努宣布“大乐章”的主题,又在虚空之境向他们展示了宇宙的景象,最终才创造了一亚(现存之宇宙)这个实体。部分爱努进入到这个新创的世界(他们便是后来所称的维拉和迈雅),“便意识到先前所见的宇宙只是预演和前奏,一切都要靠他们来完成”:

于是,他们在不曾度量、未经探索的荒凉之境中,在无法计算、业已遗忘的久远岁月里,开始了伟大的劳作,直到在时间之渊里,在一亚的浩渺空间内,伊露维塔儿女的居所落成的时刻来临。这项工作主要是曼威、奥力和乌欧牟合力做成。不过,米尔寇亦是一开始就来到宇宙中,四处扰乱已经完成的一切,有机会便依照自己的欲望和目的改变它,并且点燃了大火……第一场维拉和米尔寇争夺阿尔达主权的战争就此开始。这些翻天覆地的争斗,精灵所知甚少……维拉造好大地,米尔寇就将其破坏;维拉掘出谷地,米尔寇就令其隆起;维拉雕凿山脉,米尔寇就将其推倒;维拉挖出海洋,米尔寇就使其泛滥。一切皆不得安宁,也不得持续生长,因为只要维拉开始一项劳作,米尔寇就必定前往拆毁或败坏。但维拉的辛劳终究没有全部化为泡影,虽然每一处地方、每一项工作,都无法完全按照他们当初的愿望和计划完成,万物的色彩和形状都不同于他们原来意图造成的模样,但大地还是渐渐塑造成形,并逐步稳固下来。就这样,伊露维塔儿女的家园,终于在时间之渊当中,在无数繁星环绕之间,奠立底定。(托尔金,《精灵宝钻》)

这段文字刚好暗合了科学家们推测的不同大灭绝原因,比如紫外线袭击、火山活动、海进或海退,但这样的语言比地理书更容易让人心生敬畏,这就是托尔金论述的仙境奇谭的“返朴”功能——无论如何,我们都需要勤拭心窗;这样,我们才能把事物从老套或熟悉的单调模糊中——从占有中解放出来……创造性的幻想……可以打开你的储藏库,让所有被锁住的东西像笼中鸟一样振翅飞走。宝石尽数化作鲜花或火焰,你将惊觉你曾经占有(或知道)的一切都强大有力、充满危险,又自由又狂野,从未真正困于枷锁之中;不同于你,亦不为你所有。(托尔金,《论仙境奇谭》)

在菊石海滩上走是容易忘记当下时间的,但饥饿感和手机提醒我们该返程了,吃了一顿新鲜的生蚝大餐之后(这实在比托尔金钟爱的炸鱼薯条美味得多),在等公交车的时间里,我们终于在行程的尾声体验了度假人士的日常,那就是坐在海边放空,专心地吃一个冰淇淋。

旅程结束的冰淇淋

还没有评论,来说两句吧...