抗战时期,梅兰芳作为一代京剧艺术大师,他的生活与演出生涯与上海有着不解渊源。位于黄浦区思南路87号的思南公馆,是梅兰芳抗战时期的居所。1935年,国际饭店举办了欢送梅兰芳赴苏联演出的大型宴会,次年,梅兰芳还在此宴请了卓别林。黄浦区的上海天蟾舞台,是梅兰芳《抗金兵》和《生死恨》两部作品首演的戏院。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,名为“烽烟·风骨——抗战时期的梅兰芳与上海”的活动日前在上海举行。上海黄浦区还发布了两条“抗战时期的梅兰芳与上海(黄浦区)”的半日行走主题线路,一条名为烽烟风骨线,从八仙桥基督教青年会出发,经南京大戏院(今上海音乐厅)、人民大舞台等,到茂名南路兰心大戏院为止;另一条名为梅好申活线,从乔家栅经红房子西菜馆、大光明大戏院等地到德兴馆结束。这两条线路围绕梅兰芳在上海的戏曲演出和日常生活展开,既有演出场馆,也有老字号品牌店。这些重要文物史迹,呈现了梅兰芳在上海的艺术创新、中外交流以及海派文化浸润。

“抗战时期的梅兰芳与上海(黄浦区)”两大主题线路

中国梅兰芳文化艺术研究会会长刘祯认为,上海不仅见证了梅先生艺术的初次辉煌,也承载着他民族气节的高光时刻。1937年抗日战争全面爆发,梅兰芳避居上海。恰逢“孤岛时期”,在这个文化尚存自由而政治已然风雨飘摇的特殊空间里,梅先生拒绝为日寇登台演出,以“蓄须明志”的方式宣示立场,誓不侮国、誓不辱艺。舞台上的光华顿时沉寂,但人格的光芒却愈发耀目。

“他是传统艺术的代表者,更是现代民族意识与精神的积极践行者。他的选择不仅关乎个人气节,更关乎艺术在国家危亡之际的立场与使命。”

田汉曾经写诗称道抗战时期在上海梅兰芳所表现出的爱国主义精神,“八载留须罢歌舞,坚贞几辈出伶官。轻裘典去休相虑,傲骨从来耐岁寒”。

刘祯提及,在被迫离开舞台的艰难岁月中,梅先生并未远离艺术。他将精力转向绘画,以笔墨为生,尤爱以梅花为题,寄托心志。一枝枝孤傲凌寒的花影,正是他自身风骨的写照。他未再粉墨登场,而是以丹青写意,抒发一位中国艺术家在国难之际的坚持与沉静。

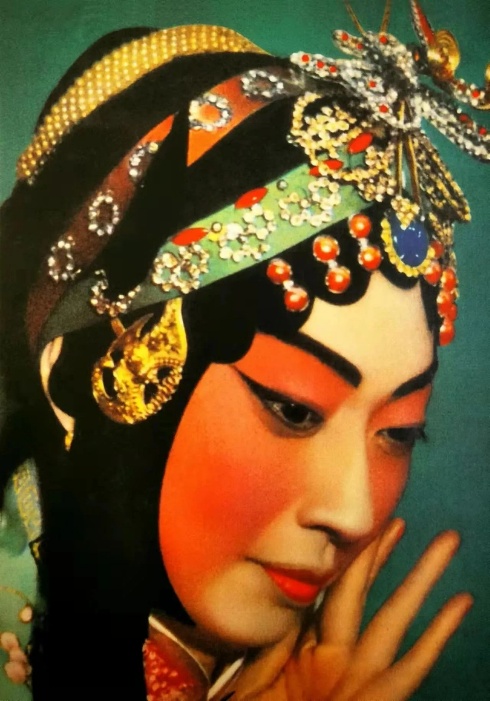

“在那样一个时代,舞台成了战场,沉默也是呐喊。梅兰芳没有披挂上阵,却以艺术家的方式,与千千万万不屈的中国人一道,筑起一道精神的长城。他所演的《抗金兵》《生死恨》,以古讽今、以义化情,虽在刀光剑影之外,却是另一种形式的民族抗争。”

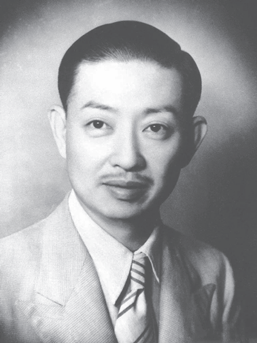

梅兰芳蓄须照

澎湃新闻在此整理发表中国梅兰芳文化艺术研究会会长刘祯关于《梅兰芳抗战爱国思想的形成与演变》摘要,以此回望这段不能忘却的艺坛往事。

【以下为发言选段】

中国梅兰芳文化艺术研究会会长刘祯

我想通过几十年间梅兰芳与日本的关系,比较完整地诠释梅兰芳爱国思想和爱国精神,围绕这些题目我做了一些思考,收集了一些文献。

从1919年梅兰芳首次访日演出讲起。这是大家一直回避的一个话题。1919年5月7日,正好赶上“国耻日”(因日本“二十一条”给中国带来的丧权辱国所定的国耻日),当时梅兰芳在帝国剧场演出受到巨大的压力,甚至有留学生因为梅兰芳要在国耻日演出,对他生命提出了威胁。

当时担任帝国剧场专务的山本久三郎从他的视角的回忆,在日演出遇到国耻日,让梅兰芳非常为难,当时梅兰芳也表示要放弃演出,但是中间经过了一番周旋,演出还是进行。

演出进行以后,梅兰芳对这个事情怎么看待的?这个事情对梅兰芳有没有影响?

有一位中国学者袁英明博士论文专门做了梅兰芳的访日,他讲到,从决定停演到决定出演,梅兰芳有矛盾的心理过程,甚至有一点冒险精神,他的决定应该是无奈的,其中大仓男爵是关键人物。

这些事情我们现在不太提到,可是我们在谈到梅兰芳与日本的关系,特别是梅兰芳爱国思想的形成,这一点可能是我们难以回避的。我有一个看法,这件事情应该对梅兰芳产生很大的冲击,这和他抗战期间对日本侵华那么坚决是有直接的关系。梅兰芳爱国思想的形成有一个过程,1919年他受到了一种伤害,产生了一种刺激,这是非常重要的。

梅兰芳《抗金兵》

到了第二个阶段,梅兰芳从美国回来以后,回到北平,九一八事变发生以后,梅兰芳受到了日本人和包括溥仪等人的骚扰,不断邀请梅兰芳要去东北演出,并且给梅兰芳开过很高的报酬,保证梅兰芳安全,结果被梅兰芳拒绝。由此,也让梅兰芳决定在1932年离开了他出生和一直成长的北京,来到了上海。

我们要了解,梅兰芳何以离开北京到上海,是因为日本占领东北以后,对北平、对北京形成压迫之势,梅兰芳不想受到过多日本人的干扰,也不想为日本人演出。

1930年梅兰芳回国以后,到1932年他到上海期间,梅兰芳在北平所感受到的,应该是他抗战爱国思想形成非常重要的一个过渡。这在《齐如山回忆录》里面讲得比较清楚。

到了上海以后,梅兰芳面临生与死的考验。出于他对于抗战时局的关注,梅兰芳收集了大量《抗战的形势图》,有31幅。梅派艺术研究家,戏曲评论家许姬传讲到,抗战时期,梅先生把每天报纸上的战地形势图剪下来研究,主要是东北这一带、北方的、北平的,还有上海方面的。

我们现在能看到的几幅梅兰芳收藏的紫金关、娘子关、平型关、雁门关等战地形势图,包括河山变色这也是梅兰芳收藏的,还有上海的战局图,都是梅兰芳的收藏。

1937年8月13日淞沪会战开始以后,到8月29日,《抗战画报》在上海创刊,其宗旨是发扬抗战精神,普及抗战的教育,当时以邹韬奋担任主编。《抗战画报》出版到第六期的时候,增加了漫画地图图表,他的收藏里也有几幅抗战画报。可见当时梅兰芳对《抗战画报》非常钟情。

《抗战画报》停刊后,梅兰芳除收集诸多《抗战形势图》以外,另外还收藏了《抵抗三日刊》。梅兰芳抗战时期这些表现,以前大家不曾讲到。

梅兰芳《生死恨》

1937年梅兰芳到香港演出,就在他在香港演出期间,日本人占领了上海,后来梅兰芳决定留在香港,当时也有朋友问到他,你曾经两次赴日,日本人对你友好,为什么要迁居呢?

梅兰芳说日本人民对我们友好,但是他们军阀政府对我们国家则是太可恨了,我有什么理由只管自己不顾国家呢?这就是梅兰芳。

1938年的春天,剧团解散,一家人来到香港,梅兰芳就决定蓄须。抗战八年,梅兰芳息影,离开舞台,就是这个节点。

这里面有一个小的认识和误会,我们知道抗战八年梅兰芳不再登台,但是也有人认为抗战八年梅兰芳蓄须八年,实际上梅兰芳蓄须不是八年。

梅兰芳蓄须是从什么时候开始的呢?在日本占领香港的时候。1941年底,日本人占领香港的时候,梅兰芳不想和日本人合作,开始蓄须。1941年底蓄须,1942年的夏天到了上海。所以蓄须应该是从1941年底到1945年,并没有八年时间。

我们还看到,关于梅兰芳的爱国思想,《自由画报》对梅兰芳的评价是,一直实行个人的抗战。

最后,我还想讲一句,讲到梅兰芳和日本的关系,不能不提到1956年梅兰芳访日。当时中日之间,经历过这样的侵略与被侵略,两国人民之间的交往,都发生了巨大的变化,抗战期间梅兰芳有一种果决,但是当1956年中央决定派京剧代表团访日,进行民间展开外交交流的时候,梅兰芳一开始反应非常不理解,也非常不愿意承担这样的工作,后来周总理对梅兰芳从政治从大义方面做工作,梅兰芳认识以后,担任中国访日京剧代表团的团长,到了日本为期大约23天的演出,这对他爱国主义思想形成和演变产生了很大的影响,他的爱国思想也真正走向了成熟。

田汉对梅兰芳的评价,“从1914年排演《孽海波澜》《邓霞姑》《一缕麻》等反封建时装京戏起,到九一八事变后排演反抗侵略、鼓吹抗战的京剧《抗金兵》《生死恨》,以及从福建前线回京后排演的《穆桂英挂帅》,应该说梅先生的整个艺术生活是贯穿一根红线的。”

这条“红线”其实就是梅兰芳的爱国思想、爱国精神,无疑,抗战时期在上海的梅兰芳,其“坚贞”与“耐岁寒”的“傲骨”给世人树立了光辉的典范。

还没有评论,来说两句吧...