河北唐山的淏淏今年13岁了,基本需要依靠轮椅出行。

一两岁时,家人注意到,他的身体似乎比较羸弱,走路容易摔倒。再大一些,他无法像其他小孩一样跑得比较快,也不会跳跃,走路像小鸭子一样“一扭一扭的”。

几经周折,在淏淏6岁时,才在北京儿童医院确诊为杜氏肌营养不良症。

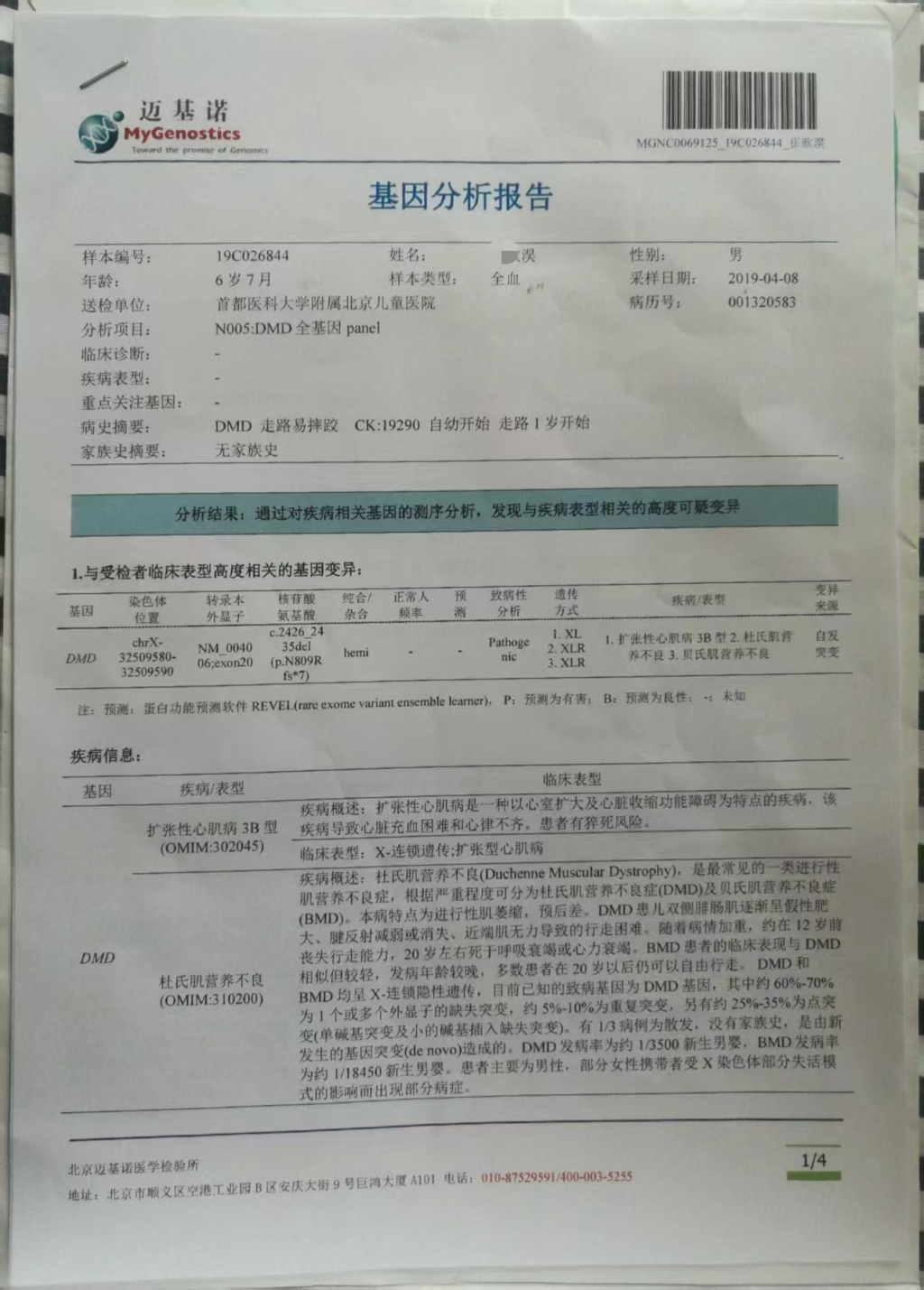

淏淏的基因报告 (受访者提供)

杜氏肌营养不良症,简称为DMD(Duchenne Muscular Dystrophy),属于X连锁隐性遗传病,发病率约为1/3500男性婴儿,又被称为“罕见病中的常见病”。患者一般在3-5岁出现症状,肌肉萎缩,若不及时干预治疗,通常在12岁前失去行走能力,并在20至30岁左右死于心肺衰竭。国内尚无特效药上市。

9月7日,是世界杜氏肌营养不良知晓日。近日,陪伴淏淏确诊、治疗的小姨,投身于公益组织齐春艳,讲述了淏淏的故事。

一两岁出现症状,六岁才确诊

齐春艳目前服务于北京至爱杜氏肌营养不良关爱中心,她介绍,淏淏一两岁就有了些症状,和其他同龄人相比,他容易摔倒,无法快跑,也无法跳跃,走路还呈鸭子状。

但除此之外,淏淏也未有别的特征,家人仅仅以为,这是身体不够强壮所致。他小时候,家人带他去当地医院的营养科看病,而当地的医生在让他做了检查后,也无法诊断出这是什么疾病,让孩子补钙补锌。

2019年,淏淏已经6岁了,家人带他来到了北京儿童医院检查。

齐春艳介绍,当时并不知道淏淏是否真的生病,更不清楚是哪一类疾病,所以按照以往的经验,他们仍然挂了北京儿童医院的营养科。在诊室初次见到医生时,医生说,“昨天刚来过,怎么今天又来了?”齐春艳好奇,这是他们第一次见到医生。

医生解释称,昨天有个面容很相像的患儿,也来过了营养科看诊,而那个患儿是患有神经肌肉方面的疾病。

在医生的建议下,淏淏做了相关检查后发现,他的肌酸激酶特别高,医生表示,这个结果也指向神经肌肉方面疾病,遂让他们转去了神经内科。而就是在神经内科,淏淏被确诊为DMD。

长期研究DMD的复旦大学附属儿科医院神经肌肉分子病理诊断研究室主任李西华教授,此前接受澎湃新闻记者采访时介绍,DMD患儿在胚胎时基因发生突变,而突变的基因跟肌肉发育有关,对肌肉发育起保护作用,位于X染色体上。一旦该基因突变,患儿在胚胎时就发育落后,并在3-5岁出现小腿肚又大又硬、走路不稳、上下楼梯费力等症状。

李西华介绍,2010年,全球国际DMD共识指南把DMD分为五个阶段。分别是隐匿期;可步行阶段:早期、晚期;不可步行阶段:早期、晚期。通常从出生到4岁之前为隐匿期,症状不明显。

目前只能依靠轮椅出行

确诊后,医生建议淏淏及父母做基因检测。结果显示,淏淏系新发基因突变。

齐春艳开始搜索关于DMD的信息,他找来专家的文献和论文,但没看到比较有效的治疗方法,也未看到特效药物。

此前,李西华表示,目前全球公认的DMD延缓病情、提高肌肉力量的方法是服用激素,辅之正确的康复治疗。但激素仅能延缓患儿的肌肉萎缩,无法彻底扭转病情或治愈。

李西华介绍,最佳服用激素的时间是患儿运动平台期,复旦儿科医院建议是4岁,即患儿接种完国家免疫规划的疫苗后服用。“6岁之后,是DMD患儿的运动倒退期,6岁后或更晚时间用,效果只能是倒退期运动能力了。”

确诊后,在医生的建议下,淏淏也开始服用激素。但激素带来的副作用也日益凸显,他的体重不断增加,面容逐渐改变,同时还伴有骨质疏松等问题。

陪伴淏淏确诊及治疗的齐春艳表示,直到现在,淏淏已经13岁了,姐姐和姐夫精心照看孩子的饮食起居和上学,但他也已经需要完全依靠轮椅生活。

家人很少讨论这个疾病,以及疾病的进展,甚至死亡。但随着淏淏不断长大,他也慢慢地在网上浏览关于DMD的信息。

9岁那年,淏淏突然问齐春艳:“我的寿命会很短吗?”齐春艳告诉他,每个人都不知道能活多久,而他的基因提前向他透露了关于寿命的小秘密。

在陪伴淏淏治疗的这些年里,齐春艳掌握了很多关于DMD的知识。此前她在北京至爱杜氏肌营养不良关爱中心做志愿者。这几年,她已全职投身于DMD的宣教工作,希望未来让DMD得到更多关注,能推动医学有所突破,有效控制或缓解病情,让像淏淏一样的罕见病孩子,得到社会更多支持。

还没有评论,来说两句吧...