亲历者:蒋世昌

访谈人:赵辰璐

访谈助理:杨轩宇

访谈时间:2022年2月、6月

访谈地点:线上访谈

访谈整理:赵辰璐、杨轩宇

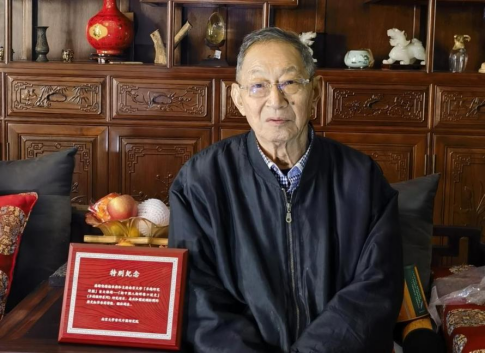

亲历者蒋世昌(摄于2023年11月)

亲历者简介:蒋世昌,男,1941年出生于上海,中共党员,中学高级教师、高级政工师。1961年毕业于上海师范学院(现上海师范大学)化学系,并于同年响应国家和组织号召前往新疆支教。先后在农二师八一子女中学(1961—1969)、新疆生产建设兵团农二师二十一团第一中学(1969—1983)、新疆生产建设兵团农二师华山中学(1983—2001)任教,教授高中化学、高中物理,曾任教研组组长、教导主任、校长、党委书记等职,2001年退休归沪。

一、再忆年少,风华正茂

我叫蒋世昌,1941年出生,今年已经81岁了,中共党员,中学高级教师、高级政工师,退休后叶落归根回到了上海。我父亲在20世纪30年代毕业于上海沪江大学商学院金融系,就职于旧上海的一家大银行,母亲也受过高中教育。五岁时我进学校读书。

我高中就读于上海市第六十四中学,这所学校始建于1939年,坐落在上海市中心繁华的淮海中路,道路的两旁是高大的法国梧桐树。校园内有几栋别致的洋房,每栋有四间教室。在寸土寸金的繁华的淮海路上,校园内空间窄小,只有一个带沙坑的200米跑道运动场和篮球场、排球场。因此,我们每周的两节体育课就连起来在离学校不远的淮海体育场进行。高中期间,我学习成绩还算优秀,读书也很轻松,只是靠上课认真听讲和做笔记,平时注意理解和积累,凭着记忆取得好成绩。例如,化学从初中开始到高中毕业,每学期都是五分(那时候是五分制)。我的高中物理是名师教的,力学学得最好,因此在以后的物理从教生涯中,力学部分是我最拿手的。当然,这与大学时代教授我“普通物理”课程的贾冰如教授也有密不可分的影响。

高中时,我的精力特别旺盛,高二开始每天早上起床后就去跑步。从家里出发,在马路上跑大约五公里后再到学校,一直坚持到考进大学。我在高二时,代表学校去参加了徐汇区中学生运动会,在少年组400米的比赛中,以64秒的成绩获得第二名,此外100米13秒2、跳远4米8,成绩也不错。我在高中期间的目标就是做一个品德好、学习好、身体好的“三好学生”。大概是受到爱看的京剧短打武戏的影响,我很喜欢体操,身手特别矫健,翻筋斗、跳箱和双杠动作都做得很漂亮。学校体育课的授课内容只有田径和体操,体育老师周家兴年龄比较大了,所以他只讲动作要领,而示范动作都是叫我来做的。球类作为体育活动来进行,但我基本上不打篮球,因为在班里个子比我高的同学很多,在班内我是体育委员,于是就做些组织工作,负责联系球场和联系其他班级等。如今回想,可能因为我热爱体育运动,有了一个比较强健的体格,为以后前往新疆从事教育工作的吃苦耐劳打下了基础。

我在读高中时,正值全国大炼钢铁时期。1957年党提出的教育方针是“教育必须为无产阶级政治服务,教育必须与生产劳动相结合”,紧跟形势,学校就办起了用坩埚炼钢的小工厂,由一位曾在工厂工作过的化学老师负责,用不同的配方生产不同的产品:榔头(低碳钢)和修枝剪刀(高碳钢)。当时的中共上海市委书记处书记魏文伯也到过学校进行视察,对我们有了极大的鼓舞。那时,机关、学校和工厂都是每星期六个工作日,星期六下午学生就放学了。为了让我们参加生产劳动,学校利用星期六下午和晚上的时间,组织我们到工厂去参加劳动。我曾经到两家工厂劳动,其中一家是生产三五牌台钟的上海钟厂,期间学过钳工和木工。

我爱好比较广泛,动手能力也比较强。父母也给了经济上的大力支持,使我可以常到南京西路的“翼风”航模商店买一些飞机模型的材料,有弹射的、螺旋桨的、滑翔机等。我也组装过半导体收音机,从矿石收音机到四个晶体管的收音机(都有)。家里备有电烙铁、万用电表等常用小工具。我家还有照相机,经常和家人外出摄影。高中毕业时,我获得了上海市“五四奖章”,为此我感到特别自豪。生在旧社会,长在红旗下,在14岁读初中时,我就加入了共青团。我从小就有许多愿望,想当飞行员、想当工程师等等来报效祖国。高中毕业时,因为我不具备考飞行员的条件,所以选择了报考地质学院和师范院校,想当一名地质勘探工作者或者一名人民教师。后来我考取了上海师范学院化学系——这样也很好,那些愿望可以通过我的努力,培养我的学生来完成。尽管受家庭出身的影响,但因为是共青团员并且获得过上海市的“五四奖章”,我就被录取到了专科。相比一些同学,我已经是幸运者——有一位同学,因为他爸爸的问题,学校在他的高考报名表的“政审”栏里填了“不宜录取”,他就完全失去了上大学的机会。

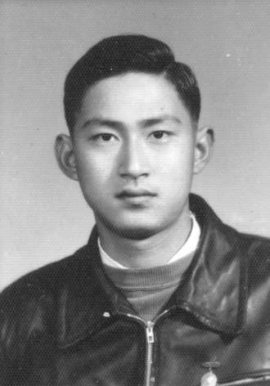

1959年,蒋世昌于高中毕业时留影,胸前为五四勋章

二、到祖国最需要的地方去

在上海师范学院读书时,我们的班级是一个团结友爱的集体。由于我是班委和团干部,几乎所有的活动中都有我的身影。国庆十周年之夜,我在人民广场与外国友人一起狂欢,排练的文艺节目在系里演出中获奖;早锻炼时为了占球场,曙光初露时我们就出现在运动场;金秋季节,到青浦区参加三秋劳动,结合教学时去吴泾化工厂参观炼焦车间……这个集体培养了我的团结协作精神和组织协调能力,为今后担任各级领导职务打下了基础。

1960年,上海师范学院59级化学科团支部留念合影(二排左六为蒋世昌)

我的学习生活是紧张和有规律的。每天早晨进行体育锻炼。上午在学院教学楼的阶梯教室里与本科同学一起上大课。操着苏北口音的黄教授给我们上无机化学课,有条有理,有声有色;教分析化学的老师认真说着宁波普通话;教普通物理的是贾冰如教授,他曾经出版过很多中学物理学习小册子,如《运动学》《动力学》《功和能》等,很受中学生喜欢,课讲得也简练易懂。下午,我们都在化学楼的实验室度过,我和孙福萍两个人一组,通过所有化学课和物理课的实验,提高操作实验的技能技巧。晚上,我们在自修教室里阅读老师自己编写的讲义和其他参考资料,完成作业和实验报告。最后我以各门功课“五分”和毕业答辩“优秀”的好成绩,取得了毕业文凭,具备了做一名合格教师的基本条件。

1961年我大学毕业了,那年我20岁。因为上海师院是上海市属高校,面向上海招生、为上海培养师资,关于分配,大家普遍并没有什么想法。毕业考试的那天中午,我们在食堂里吃饭,听到广播里新闻说,上海市教育卫生部部长杨西光和新疆生产建设兵团的领导张仲瀚到学校来了。食堂里大家纷纷议论。后来才知道,教育卫生部和新疆生产建设兵团的领导到学校,是来协调毕业生的分配,支援边疆的发展和建设,而且今后每年都会有毕业生分配到新疆去。不久,我们系的分配方案下来了:除了分配在上海的,还有学生要分配到新疆生产建设兵团和原南京军区防化兵部队。我们班的同学热烈议论起来,但大部分同学还是选择了留在上海,系里要求到新疆去的学生必须是党团干部、自愿报名,并且要得到家长的同意。在国家“好儿女志在四方”“到农村去、到基层去、到祖国最需要的地方去”“到祖国的边疆去、到最艰苦的地方去”等口号的感召下,我们班的学生会干部和班团干部在一起商量,都报名去新疆。

1960年,蒋世昌于上海师范学院校门留影

在那激情燃烧的岁月,青年们热血沸腾,壮志满怀。我和班内八九个同学报名去新疆,其中有同班同学孙福萍(当时为学生会文娱部长),当时我们已确立了恋爱关系,就去征求两家家长的意见。爸妈很慎重地带我们拜访了留美归来的农学博士、安徽农学院的蒋教授,他分析了当时的国内外形势——中国正在进行大西北的开发,上海已有一些企业向西部搬迁;他又给我讲了美国西部开发的历史,认为美国的西部发展起来了,我国的西部如果得到开发,将来也会很好的,因此鼓励我到新疆去。而我父母年轻时恰逢抗战,在日本侵略军南下时,银行的职员和难民一起从上海撤退到过大西南,所以他们对去边疆并不陌生。加之我们是大学毕业分配去的,感觉肯定是不一样的。因此,我们两家的家长打消了顾虑,一致同意我们到新疆去从教。

在家长的支持下,又经过学校院系领导的审批,全院共有四十多人到新疆从教,其中我们班有七人。由于我们第一批上海的师范毕业生分配到新疆去是国家重大的教育战略部署,学院领导非常重视,在我们出发之前,学院的领导在小礼堂接见了我们,并且拍照留念。令我特别感动的是,我国现代教育家、当时已经七十多岁的上海师院的老院长廖世承接见了我们,讲了他为了报效祖国,早年从美国回来,投身祖国教育事业的历程,还有在新旧社会的亲身经历,让我们认识到了,只有在新中国,教育事业才能真正获得发展。他还语重心长地对我们这些就要奔赴边疆的年轻教师提出了殷切期望:“你们要听党的话,要向老教师学习,自己更要努力!”这三句话指引了我今后生活、学习和工作的方向。

1961年9月14日下午,我们师院毕业分配去新疆的四十多人一起乘上了西去的列车,占去了半节车厢。家长们都来送行,火车缓缓离开站台后,车厢的广播特地播放歌曲《我们新疆好地方》。火车加速前进,我们怀着激动的心情开始了长途旅行。火车先在沪宁线上奔驰,半夜到南京,当时南京长江大桥还未开通,火车过江用轮渡摆渡,经过一个多小时,渡船分批将火车送到了浦口,然后火车在辽阔的苏北平原上奔驰,天亮后进入陇海线。我们观看着车外的景色,听着广播里的音乐,大家的心情都很愉快,在郑州、西安等大站都下车活动,在站台上买一点吃的东西。

进入了甘肃省境内,车停在铁路沿线的站台,站台上有很多受自然灾害影响的灾民,我们的心情都沉重起来了,将车窗打开一条小缝,将从上海带来的食品,塞给了他们。经过休整,火车又行驶在当时还没有完全修通的兰新铁路上,两边是一望无际的戈壁,经过了姿态雄伟的嘉峪关,进入了“西域”。出了玉门关,沿途是茫茫戈壁滩。火车又走了两天,还是没有尽头。我们都在想念上海、想念爸妈了。但是,我并不孤独,因为同行的还有孙福萍。天黑了,当时兰新线只通到新疆境内离乌鲁木齐有半天汽车路程的一个小站,我们只能下车,必须等到第二天更换交通工具才能上路,只能在这里过夜了。风吹过来,令人感到阵阵寒意,我们进入了临时搭建的半地窝子。所谓地窝子,就是在地面下挖了一个坑,用木头支起来,上面铺上芦苇,再涂上泥巴用来保温的半地下室,在里面可以弯着腰行走。简单用餐后,在昏暗的灯光下,因为寒冷,大家都和衣睡在一个大通铺上。

天蒙蒙亮的时候,我们见到了几辆就像现在电视中拉着士兵的、蒙着帆布的大卡车。打开车厢的后板,我们爬上了汽车,一路颠簸,中午到了乌鲁木齐市,我们就到新疆生产建设兵团政治部干部部报了到,那天是1961年9月22日,离开上海已经八天了。那时乌鲁木齐刚下了一场大雪,真的没有想到,这个时候就那么冷了,由于厚衣服都在行李里,外出感觉到冷飕飕的。我们在兵团的干部招待所里等待着行李和分配,一个星期后,我与孙福萍,还有历史系和生物系的两个同学被分配到新疆兵团的农业建设第二师。

在9月30日早晨,我们见到了在兵团开教育工作会议刚结束的八一中学校长卢家法,他客气地欢迎我们。卢校长坐在驾驶室内,我们爬上有篷布遮挡、装满货物的卡车后,汽车发动了,行进在翻越天山的南疆公路上。刚离开乌鲁木齐,天气就变得格外晴朗,万里无云,我们终于要奔向目的地了。汽车在天山中艰难地盘山而行,公路足足有一百公里长,汽车在沙石筑建的傍山公路上颠簸行驶,公路一边是陡壁悬崖,非常险峻。车后卷起了尘土,尘土落在我们的头发和脸上,简直就成了一个个土人。山上几乎没有一棵树,山谷中也没有河流和小溪,只能够看到水流过的痕迹——这段天山的山谷,被人们称为“干沟”。翻过天山,到了南疆,经过托克逊县,我们在南疆的库米什的农二师兵站住了一夜。这年的国庆节我们就是在天山深处过的,那里人烟稀少,没有上海那样的节日气氛,只能偶尔见到路边的墙上贴着“庆祝国庆”的标语和挂在门边的红色灯笼。第二天上午出发,在一段戈壁滩中的公路上,汽车又奔波几个小时,终于在中午时分,到达了历史古城——焉耆回族自治县。我们在农二师的焉耆管理处休息,等待着农二师的具体分配——卢校长像捡到宝贝似的,让我们在这里休息,自己拿着我们的档案到库尔勒市的师部组织处,替我们去报到了。

当时,八一中学是农二师唯一的一所从小学到高中的完全中学。当天下午,八一中学的校长助理周希刚赶着一辆毛驴拉的车,到管理处来接我们了,小毛驴一路小跑把我们连人带行李拉出了县城。不久,大家就看到了前面有一条大河,大约有五百多米宽。大河的水流很急,但将近一半是没有水的,形成了长着草的河滩。周助理告诉我们,要经过这座全部用木头架起的大桥(当地人把它叫作“老桥”)到河对面,才能到学校。我们从9月14日离开上海,在10月1日新中国第十二个国庆节的晚上,才到了八一中学,路上整整走了十七天!从上海到新疆,我们横穿了祖国大地,从繁华的大城市到了中国大西北的偏僻小县镇。从小就生活在大城市的人,一路上既领略了祖国的广阔天地,同时见到了什么是“一穷二白”,看到了祖国的边疆,还是那么贫困和落后。

三、扎根新疆,教书育人

新疆生产建设兵团是一个很特殊的组织,是按照师团营连排班编制的,就像在革命时期的根据地一样,除了生产劳动以外,还要办社会,要建医院、学校、幼儿园,有自己的商业系统,甚至还有自己的公安系统和法院。当时农二师的师部在焉耆县,学校就坐落在远离焉耆县城的永宁人民公社,与农二师医院和卫生学校在一起,地处偏僻的乡野,虽然在生活上不太方便,倒是相对封闭免受干扰的学习好场所。当时农二师隶属于新疆军区,部队的子女学校就叫“农二师八一子女中学”(简称“八一中学”)。学校始建于1952年,是一所全日制十二年一贯制完全中小学。我们到学校时的最高年级是高一,学生都是经过战斗洗礼的师团干部和军垦战士的子女,其中还有一位老红军的女儿。学生全部住校,过着军事化的生活:吹起床号起床、吹吃饭号吃饭、吹熄灯号睡觉。

学校的老教师有的是来自湖南参军的学生,这些1952年建校时的元老一边教学一边进修提高,他们像保姆一样体贴每一个学生,把学生从小学带到了高中,其中让我最敬重的是教导主任黄厚瑜。还有的教师是1960年从北大荒转业的解放军军官,在部队时大部分是文化教员,他们都是我心目中的老教师。特别是我们的教研组长、转业军官刘钧在教学上给了我很多指导,他的经历比较复杂,抗日战争时曾参加中国赴缅远征军;但他的知识面很广,曾对我说过:“学理科的人应该要读一些历史书籍和文学作品。”于是我在空余时间阅读了一些中外名著以及相关的报纸杂志,养成了阅读的习惯,慢慢地提高了我的文学修养。我还去听毕业于复旦大学中文系的秦文魁老师的语文课,帮助我提高写作水平;当过苏联专家俄语翻译官的焦崚老师,每天早上领着学生背俄文单词,他的学生在高考俄语中都取得了优良成绩,很值得我学习和尊敬。我在他们的身上学到了很多。

我们是第一批从师范院校毕业分配来的,学校领导很重视我们,让我担任学校最高年级的化学课教师,孙福萍担任了学校的大队辅导员。有位老教师戏称我们是“科班出身”,我不明白是善意的“挖苦”“恭维”,还是“期望”,认为只有用它来鞭策自己,努力做好自己的工作,不辜负大家的期望,才是最好的回应。我的第一堂课是高中一年级的化学课——“氯气的性质”,学校领导、教导主任和许多老师都来听课了,对我来说压力是很大的。我用带有浓厚上海口音的普通话讲着课,我的讲课、板书都很规范,特别演示实验是经过精心准备的,演示了带有危险性的“氯气和氢气遇强光爆炸”的实验,当点燃镁条时发出明亮的火光,混合气体发生爆炸,产生了白色的烟雾,这是氯化氢气体遇到了空气中的水蒸气,成了盐酸,效果非常好。课后进行了讲评,大家肯定了我的课是成功的;有了好的开始,就要坚持下去。

第二年,我们的实习期满了,我和孙福萍被定为中教七级(相当于国家行政23级),月工资是61元5角3分。刚开始,由于农二师的经费主要用于建设,所以每个月只发一些生活费,其余费用打一个欠条,到年底才全部补发,这样的情况持续了好几年。后来,学校又从北京师范大学、华东师范大学、甘肃师范大学、东北师范大学等全国其他师范院校分配来了毕业生,足见兵团对教育的重视程度。我虚心地向他们学习,取长补短,共同提高。1962年,从防化兵部队转业来了一名军官,而学校也有一名物理教师离职走了。这样,教导主任黄厚瑜找我谈话,希望我能改教物理,我服从了组织的安排。1963年担任高一的班主任,教三个班的物理。1965年又担任高一的班主任、物理课教师,学校把农二师的师直校(后来的华山中学)的首批初中毕业生(他们是师领导和师机关干部的子弟)和塔里木垦区的毕业生都编在我的班,这也是对我的信任与期望。从此以后,孙福萍共教了36年化学和数学;我则改教了物理,有时化学老师请假时,我也去代课,教物理又教化学,一共40年,直到退休。

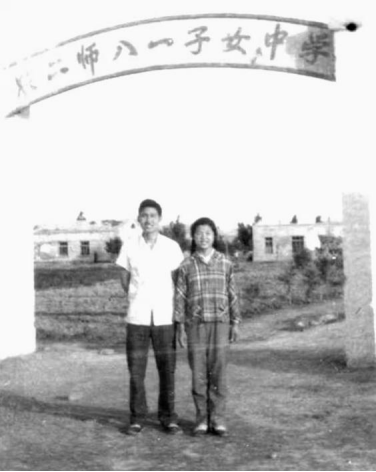

1962年,蒋世昌与妻子孙福萍摄于八一中学校门

在师生们的共同努力下,1963年,八一中学的第一届高中生毕业了,其中有的考取了清华大学和第四军医大学等著名高校。从此,一批批毕业生开始进入高校和社会,他们中有的成为新疆生产建设兵团和各师团的领导,八一中学则成为当地最著名的学校。1978年恢复了高考以后,八一中学又同时成为农二师师范学校,为农二师培养了一大批教师,特别是施癸三担任班主任的英语班,华山中学的英语教师大都来自这个班,其中包括后任农二师教育局局长的刘丽华、华山中学校长和党委书记的邱成国。

对我来说,到了新疆,要长期在这里工作,首先要过的是生活关。南北方气候有差异,东西部的生活习惯也不同,特别是在三年困难时期,生活是非常艰苦的。我们刚到学校时,用一台柴油机带动的小发电机发电,只在学生上晚自习时办公室和教室里才有电,熄灯号吹过就停电了,其他时间都在煤油灯下备课和批改作业。过了两年以后,才接通了市电,时而仍会停电。学校没有自来水,要用水桶到井里去打水,挑到家里备用,有一次孙福萍去井里打水,突然,打水用的杠杆掉了下来,打在她的后背上,到现在遇到天气变化时还隐隐作痛。冬天学校虽然分了烤火煤,但要自己捡柴火,生火取暖。开始,学校没有教师食堂,要和学生在同一个食堂里排队打饭,平时是一个掺着苜蓿干的苞谷馒头和一碗漂着油花的白菜汤,蹲在地上和学生一起吃。吃豆腐就属于改善生活了,逢年过节才能吃到白面馒头和鱼肉。到了1964年后,随着国家经济的好转,生活水平才得到提高。在1965年冬天,学校组织我们到博斯腾湖割芦苇,在零下十几度的情况下,湖面结着厚厚的冰。白天因为劳动还不觉得太冷,晚上就睡在冰面上用芦苇把搭起来的窝棚里,穿着棉衣裤,戴着棉帽,和衣而卧,早上起来,头发和眉毛上都是呼出的气结成的冰碴。

这一切,对于一个从城市来的人来讲,是从来没有想到和经历过的,但是我和孙福萍都一起挺过来了,战胜了这些困难。当然,以后的条件也慢慢地好起来了,但是(初期的困难经历给我们)留下的是深深的回忆。1962年年底,我们向学校提出了结婚申请,按照部队的程序,经过了组织的同意,1963年1月24日(农历壬寅年除夕),我们与学校的另外两对新人一起举行了简单而热闹的集体婚礼。新房在位于学校东南位置的一间约20平方米的教工宿舍里,我们花了30元请学校的木工做了一个上面有两个抽屉、下面有三个橱门的柜子,两块铺板一拼就成了双人床,买了一块布围在床边的墙上,上海带来的两个箱子叠起来,上面铺了一块布——这就是我们的全部家当。结婚典礼时,我们自己没有花一分钱,学校为我们准备了当时很难买到的糖果和瓜子。孙福萍坐在一个用两根棒子固定的简易“沙发”上,作为“花轿”,有几个人抬着进到礼堂来“拜天地”,当然,也少不了出一些“节目”,大家喝着茶,嗑着瓜子,吃着糖,热热闹闹了一阵子,婚礼就结束了。第二天是农历癸卯年大年初一,早晨,卢家法校长请我们二人到他们家去吃饺子,这是非常高的待遇,早饭后,我们挨家挨户去给老教师拜年。

从此,我们建立了一个幸福美满的小家庭。两个人相互鼓励、相互关心、相互支持、相互帮助,共渡难关,共同教育子女。她成了我生活中的依靠、工作中的贤内助,我对今后的工作和生活,充满着希望,充满着信心。孙福萍的教学风格认真严谨,待人诚恳和善,在师生中建立起了崇高的威信。

四、艰苦岁月,初心不改

1966年春天,我正带领68届高一的学生在二十二团进行劳动,连队的广播中播放了党中央的“五一六通知”——“文化大革命”开始了。

回到了学校,大家都不理解,农二师派来了由师党校的孙兆华任组长的工作组,组织我们学习各级组织发下来的文件,批判《三家村札记》《燕山夜话》和《海瑞罢官》等文章。从北京突然来了两个红卫兵,打破了学校的平静生活,课也停下来了,学校里开始出现大字报。而后不知道从哪里抛出了一些校领导和老师的历史档案,顿时学校里铺满了大字报,搞得大家人心惶惶。我也提心吊胆地去寻找有没有贴我的大字报,终于找到了几张,都是批判我的资产阶级思想,以及我的生活方式和小资产阶级情调,其中有一张是说我的母亲为了逃避斗争,从上海到新疆来避难来了:当时我到新疆已经快五年了,大女儿已经一岁多了,每次给家里寄信都说我们很好,把女儿一岁的照片也寄回去了,但是老母亲还是不放心,亲自跑来看我们了。我们一家三代人虽然住在一间不大的房子里,但是大家都很开心。

工作组把教职员工分成了四类——第一类是“左派”,第三类是有问题的,第四类是有严重问题的。红卫兵对三、四类的人进行了抄家。我因为年轻,没有历史问题,就是出身不好,所以估计应该是属于第二类。但由于涉及我的大字报的出现,学校里也乱了,只能匆匆地请妈妈回去了,她在我们这里就住了一个星期。

不久,随着运动的深入,学校里建立了许多红卫兵组织。其中有两派、三个大组织。我是提心吊胆地想不要被别人“整”,也绝对不会去“整”别人,做个“逍遥派”。但是形势逼人,不可能置身事外,于是我们和张美娣及1965年分配来的大学生臧本英、李世荣组成了一个“经风雨战斗队”,由出身好的李世荣任“头头”。因为我们什么事也没有做,人家叫我们“避风雨”,实际上我们就是一个有组织的“逍遥派”。

到了1967年,上海爆发了“一月革命”,全国各地都开始了“夺权”。运动进入了白热化阶段,两派之间就开始了“武斗”。这场“斗争”也蔓延到了新疆,蔓延到了巴州,社会上的气氛非常紧张。我们已经不能在自己的家里住了,几家老师分别在几个教室里集中起来,大家也好有个照应。9月的一天,“武斗”的火也烧到了八一中学,顿时石块、砖头甚至屋顶上的瓦片都飞舞在房屋之间,幸亏没有发生重大伤亡。从此,大家都不敢在学校里住了,就搬到了农二师的拖拉机修配厂和焉耆管理处去。因为当时孙福萍已经怀孕,预产期在10月,在无家可归的情况下,我们只能到上海去了。

10月25日,在上海第一妇婴医院里,孙福萍顺利产下一个男孩,母子平安。又过了一个多月,工宣队进驻八一中学,学校寄来了路费并通知我们回校。我们带着刚满月的儿子坐上火车回新疆去了。回校后,学生也都已经离开学校了。工宣队搞“大联合”,成立了“革委会”。我们每天“早请示”“晚汇报”,跳“忠字舞”,背“老三篇”和“斗私批修”。

1968年,全国到处都在搞“红海洋”,八一中学也不例外。开始时我跟着孙丕仁老师当“小工”,慢慢地我就学会了一些手法和调色,最后我就能独立地画画了。我曾在学校办公室的一面山墙上画了一幅《毛主席去安源》,在正对学校大门的墙上画了一幅四米高的《北戴河》,就这样我度过了在八一中学的最后一个阶段。

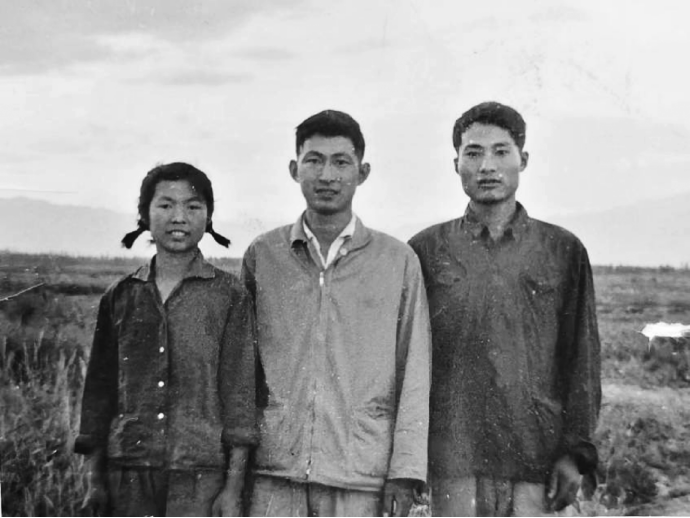

1968年,蒋世昌(中)在21团劳动时于田间留影

到1969年,“文革”进入“斗批改”阶段,为了结束“资产阶级知识分子统治学校”的现象,我被调离八一中学,到农场去了。

1969年4月,我们和我的学生,还有同样出身不好的同事田明达一起到了农二师二十一团。刚下来时,我们在刚组建的十连接受了“贫下中农的再教育”。指导员是转业军人张国泽,连长是我的学生舒明昌的父亲。因为我们到得突然,舒连长对我们讲,连里没有空余的住房,正好羊群都进山了,只有羊圈那里有空。没有办法了,八一中学为我们送行的施癸三、孙丕仁和李金海等人七手八脚帮我们清除地上的羊粪,支起作为床的铺板,全家就这样住在羊圈里了。生活上同样没有水电煤,比在八一中学时更艰苦了。我们分到了大田班,每天早上天还没有完全亮,挂在连部的拖拉机的轮毂就敲响了,那是出工的信号。一岁多的儿子白天送到连队办的托儿所,我们在大田里和农工们一起进行春耕播种和夏季的田管劳动。四五月的天气还是那么冷,水稻田的水面上结着薄薄的一层冰,因为是刚开垦出来的水稻田,田里长了很多的芦苇和稗子杂草。

我们的班长是一个从上海浦东农村来的姑娘,外号叫“小辣椒”,她第一个下水了,我和孙福萍赤着脚,咬着牙也跟着下了水,脚立即痛得直刺骨。太阳升起来后,冰也慢慢地化了,不知道从哪里飞来了小虫子,小腿被它咬得又红又肿。每天中午,连里派人用自行车给我们送饭,我们用自己带的碗,盛一碗白菜汤和一个馒头,就是午餐了。休息片刻,接着又下田劳动了,一直到下班,到托儿所将儿子接回家、烧饭,就这样度过了最艰苦的时期。

我们虽然有吃苦的思想准备,但是到了吃苦的时候,“苦”真的是那么难吃啊,吃苦不能只在口头的,而是到了真正苦的时候,才知道什么是苦了。后来,有一位老职工——她是我在八一中学时学生的家长——给了我们几块塑料布绑在脚上,情况就改善了好多。田间,曾有位老职工很关心我,问道:“你犯了什么错误,下放到了农场?”我说:“我什么错误也没有犯,就是个‘臭老九’。”他会意地笑了一笑。不久,在“复课闹革命”的情况下,我在十连经过了一段时间的劳动锻炼,成了一个“可以教育好的子女”,来到了二十一团子女校(后来的二十一团第一中学)。那时,学校最高年级是初二,我们就从初一开始了第二段教育教学工作。

学校条件还说得过去,有教室,但课桌椅比较简陋,有一幢房子是教师的办公室。房子屋檐下,是我到了学校以后写上的“忠诚党的教育事业”几个大字。这里的学生很复杂,我班里的学生,一大部分是老军工(解放战争时期,山东翻身农民参军战士)的子女,包括团长刘双全(后任农二师师长、新疆生产建设兵团司令员)的儿子;一部分是在20世纪五六十年代,从其他省市自行到新疆谋生的职工子女;还有新生人员(在新疆劳动改造刑满后的释放人员)的子女。我在二十一团工作了14年,教过很多学生,在工作和生活中与他们朝夕相处,结下了深厚的友谊,特别是75届和79届高中毕业的这两批学生。1979年起,我担任了学校的教导主任,与学生的感情就没有那么深了。

1969年,我到二十一团学校工作时,担任了中学部的理科教研组的组长。学生刚从小学升入初中,由于几年的“闹革命”,都没有像样地上过课,学习基础很差。学生的家长除了团连干部以外,大部分文化程度很低,本身的素质也较差,生产劳动很忙,谈不上在生活上怎样照顾他们。团场又处在一个闭塞的地方,交通也不方便,生活在连队的很多学生从来没有离开过这块土地,出门就是条田和水渠。他们只见过拖拉机,没有坐过汽车,没有见过城市里的马路和商店,也没有见过外面的一切。用一句话说,就是有的学生很土,也很“野”。虽然大部分学生勤奋好学,但是学习基础普遍太差。有的男学生不讲卫生,很邋遢,不理发,甚至有的学生从来不穿鞋,赤脚可以在煤渣地上走路。当然,也不乏小偷小摸的和打架斗殴的。

这些学生和我在年龄上只相差十岁左右,跟我在上海最小的弟弟一样大,差别却是那么大呀!我的青少年时期,有一个幸福快乐的童年,而他们的生活那么艰苦,环境又差,只有通过学习知识,才能改变他们的前途和命运。我把他们当作我的亲弟妹一样,把我在学生时代培养的爱好和动手能力,当作与学生沟通的桥梁。我和他们一起做游戏,一起运动和开展课外活动,如做木工、制作粉笔、熬驴皮胶、在节日里与他们同台演出《智取威虎山》片段、以教练的身份带领他们参加垦区的运动会。我住在学校里,上课、生活和秋收劳动,始终与学生在一起,与他们打成一片,拉近距离,减少隔阂,终于得到了学生们的认可。

我对学生一视同仁,不放弃每一个学生。对勤奋学习的学生,给予耐心辅导;对有不良生活习惯的学生,孙福萍就给他们理发和洗头,给他们自信;对于调皮捣蛋的学生,对他们进行个别批评教育,从来不向家长告状。这样,我就成为他们的老师、兄长和朋友,甚至在生活方式上也成为他们的“偶像”。

1972年,我们有了第三个孩子,我教的72届学生也初中毕业了。有的学生参军去了,一部分学生工作了,大部分学生上了高中了。我总共带了他们六年,一直到1975年高中毕业。恢复高考以后,他们当中有的考上了军事学院、医学院、师范学院。这一批学生毕业后,我又接上了79届学生,又与他们相处了三年。40年后,我在上海接到来自新疆的他们毕业四十周年的同学聚会邀请函,但没有能参加,只能给他们回了函,表示祝贺。从教到现在,有这么多的学生还保持着联系,逢年过节通过微信问候我、给我寄来新疆的特产,我感到无比的欣慰。(他们)对我的称呼很多,但是最亲切的还是叫我“老师”的!人生就是一场耕种,种下什么才能收获什么。种下善良收获善良,种下尊重才能赢得尊重。

五、改革开放,大展拳脚

在二十一团工作时,学校的教师有一批是上海的支边青年,他们在农场中经过劳动锻炼,来到学校工作,因为基础比较好,大部分担任小学的教学任务。工作期间,我很佩服张景中,他当时因为是“右派”,“文革”时到新疆来修公路。又因为教学的需要,他被调到了学校,和我在一个教研组,我经常和他交流,听他的课。在他的启发下,我写了一些短小的论文,其中一篇《谈谈中学物理计算中的正负号》发表在《新疆教育》杂志1979年第4期,在巴州教育界引起了重视。当时刚刚恢复了高考,有的外地考生来函,向我索要参考资料,二十一团教育中心也邀请我为参加高考的农场青年辅导物理。他们当中被高校录取的人离开了农场,同时,学校有一位考上了研究生的老师也离开了。我也心动了,复习了一些大学的理化课程和英语,跃跃欲试也想考研究生,但是看着孙福萍和三个尚未成年的孩子,还有已经结下了友情的学生,我不能一走了之,就放弃了念想,继续留了下来。

恢复高考后,新疆第一年的高考阅卷是委托各地州进行评阅的,巴州教育局聘请我担任高考化学学科的评卷组组长,评卷结束后,我又担任了理科的查卷工作,回应考生们提出的疑问。因此我在当地也有了一点知名度,巴州地方的一些学校给团场发了商调函,要我到自治州的重点高中和进修学校去任教。为此,二十一团的党委书记、邹政委亲自到我的“寒舍”说:“你是一个人物,二十一团的学生现在需要你。”劝我留下再工作一阶段。

1979年,二十一团党委调整了学校的班子,增配了学校的教导员汪继明(党支部书记)和副校长王忠宝。王忠宝和转业军人英昌奎成为我的入党介绍人。不久,因为对知识分子看法的分歧,党支部讨论了我的入党问题,在绝大多数同意的情况下,在提交入党申请书的十几年后,我终于成为一名光荣的共产党员。

我在二十一团中学工作期间,党和组织给了我一些光荣的荣誉称号:1975年荣立三等功;1980年荣获巴州“模范教师”称号;1980年获得“全国农垦系统先进教师”荣誉称号。这是对我工作的肯定,也是对我的鼓励和鞭策。

1983年,由于新疆兵团建制的恢复,库尔勒第四中学回归了农二师。为了办好这所学校,从农二师从各团场中抽调了包括我在内的一些骨干教师。学校的归属由库尔勒市转到了农二师,那么学校叫什么名字呢?去请示了当时的农二师党委书记张骏德,他说:农二师的前身是中国人民解放军第一野战军二军步兵六师,在西北战场上部队的代号是“华山部队”,学校就叫“华山中学”吧!学校属于营级编制,受师直党委领导,业务归农二师宣教科指导。从此华山中学以崭新的面目,出现在巴州,出现在新疆。同年,我以教导主任的身份调到了华山中学,担子更重了,不仅自己要教好书,更要带领全体教师共同前进。

农二师领导非常重视教育事业,1985年给学校建造了一幢教工宿舍楼,以后又陆续让教职工用上了液化天然气,开通了闭路电视,极大地改善了教职工的生活条件,这些在巴州教育系统里都是排第一的。1989年,学校又建起了一幢6000平方米的七层高教学楼,在部队的大力支持下,安装了卫星天线。以后,又建起了一幢实验楼及400米跑道的标准运动场,大大地改善了教学条件。

1986年,在我任学校校长期间,教师队伍是这样的:几位“文革”前毕业的大学生是骨干,一批上海知青和中专毕业生是主力(但是他们在学历上是不达标的)。为了提高教师的业务能力,鼓励教师外出或业余参加业务培训,学校制订了奖励办法,一大部分青年教师的学历得到了提高,有的从中专起一直读到研究生毕业。在师生们的共同努力下,学校的教学质量得到明显的提高,成为巴州的第一流学校、新疆生产建设兵团的重点学校,1992年,华山中学被载入《中国名校(中学卷)》一书。在这个过程中,我也得到了锻炼。1995年,我被新疆生产建设兵团授予兵团“优秀思想政治工作者”称号。

1991年,蒋世昌重返21团中学,于原来的办公室前留影。

当时,我们积极响应“三个面向”的要求。年轻的邱副校长思想活跃,善于接受新生事物,在读研究生时得知了现代教育技术的消息,我当时任党委书记,和校长袁征帆商量后立即同意,他也立即行动起来了,建成了电化教室和学校局域网,分批次培训了老师,我也开始学习了计算机的操作及相关现代教育理论。这时,我已经五十多岁了,可以说已经是个老教师了,但是在新生事物面前还必须虚心向青年教师学习。没有学过拼音,但为了应用Word文件,就向小学语文老师韩泳梅学习拼音;为了制作PPT文稿,就请教计算机教师环银泉。

1997年6月,由我起草了《华山中学申报全国中小学电化教育实验学校的报告》,教育部派专家(周君达和李克东)来验收,我用PPT进行了演示和汇报,1997年9月,学校被国家教育部评定为首批“全国中小学现代教育技术实验学校”。2000年,由我起草了华山中学报教育部电化教育办公室《向教育现代化迈进》一文,学校荣获了“教育部全国电化教育工作先进集体”,现代教育技术在课堂教学中的广泛应用已成为华山中学的一大特色。

六、年岁苦甘,叶落归沪

我在华山中学工作了18年,在2001年退休后告老还乡、叶落归根,又回到了培养我、教育我的地方——上海。

退休了,我有时间去做自己喜欢的事情了。我的兴趣爱好很多,和儿孙们一起旅游、摄影、画油画;有时去看看京剧、听听音乐会;经常在电脑上上网玩游戏、看手机、聊天,跟上了时代的发展,可谓同龄人中的佼佼者。我也没有忘记发挥余热,参与一些力所能及的社会公益活动,如去上海科技馆做志愿者,给中外小朋友普及科普知识。

我跌宕起伏的人生、我从事的教育事业,与社会的前进和发展是紧密联系在一起的。人生,本来就是一场边走边领悟的旅程。人生无常,无常是常,你不知道以后还会发生什么。但是,世间万物都是有规律的,古人说“祸福相依”,好事和坏事,彼此相反,却又彼此转化。当灾祸降临时,把它当成对自己意志的磨炼,对自己信仰的考验,把眼界放宽,把人生放远,迎着困难上,胜利就在前面。种瓜得瓜,种豆得豆,做好自己本分的工作,人生自然就能品尝到幸福的滋味。

从1961年到2001年,我在新疆兵团第二师的教育战线工作期间,亲身经历了、参与了、见证了物质生活和基础教育的巨大变化:现在学校的教职工都住上了水电气设施一应齐全的家属院,生活条件彻底得到了改善。团场的学校都拥有教学楼,二十一团学校的学生在初中毕业后能升入八一中学或华山中学等办学条件更好的高级中学去读书,毕业以后又到全国各地的高等院校去深造。

我没有辜负老院长廖世承的期望,不仅向老教师学习,而且向我身边所有的人学习,包括年轻人;我在工作中努力地跟上了时代的发展,在完成自己的本职工作中实现了自我,在克服各种困难时超越了自我,在接触各种新生事物中挑战了自我。亲身经历的新疆兵团教育事业,再次证明了老院长的话:只有在共产党的领导下、在党的各项政策指导下,特别是在改革开放以后,教育事业才能得到长足发展。

如果要问我对现在的教育有什么想法,作为一个新疆兵团的基础教育工作者来讲,团场特别是连队的教育条件还需要进一步改善,教师的素质需要进一步提高,要让他们到外面看一看,跟上时代的发展。作为一名理科教师,我认为在基础教育阶段,应该从小做起,多给学生一些社会实践活动机会,多培养学生的动手能力。因为,我国需要一大批不仅要会设计而且能动手创新的“大国的工程师”和“大国工匠”。我期待着未来,盼望在后辈教育工作者的努力下,祖国的教育事业得到更大的发展。

本文选摘自《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949—2024)》,胡洁主编,商务印书馆2024年12月出版。

还没有评论,来说两句吧...