亲历者:顾世银

访谈人:邹娟

访谈助理:梁思凡

访谈时间:2022年6月10—13日

访谈地点:甘肃省平凉市崆峒区香莲乡薛冯教学点;电话访谈

访谈整理:邹娟、梁思凡

顾世银(左)接受访谈

亲历者简介:顾世银,男,1961年生,甘肃平凉人。1975—1979年,就读于甘肃省平凉县(今甘肃省平凉市)白庙中学;1979年12月—1996年,任教于平凉县香莲乡薛冯小学,1982年9月9日,经考核合格正式成为甘肃省平凉县民办教师;1996年,前往甘肃省平凉地区师范学校学习中师民教专业两年,并于1998年7月6日毕业后转为公办教师;1998年9月,被分配至平凉市崆峒区香莲乡三里小学担任校长;2002年9月,被调往香莲乡宋塬电力希望小学任教师;2006年9月,调回三里小学任教;2007年9月,被调往香莲乡薛冯教学点任教师,直至2021年9月30日退休。

一、求学:“要改变穷困面貌,还是要有知识”

我一生都定居在香莲乡薛冯村第三社。那个时期的人普遍对学习不太重视,家长不重视,学生自己也不重视,家长对孩子的学习成绩从来不过问。我的父母一生都是文盲,老师也成天带着学生植树造林,或者去给生产队拾洋芋、掰玉米。1975年到1979年7月,我在崆峒区白庙中学念完了初中和高中——初中两年、高中两年,一共四年。初中学习了物理、化学、语文、政治、数学、历史、地理七门课,高中加了一门生物,共八门课。

过去的学费全由自己承担,上高中的时候一学期是5块钱。当时主要是靠家里养的牛、驴或者猪(卖钱)来供孩子上学。那时家里也没有其他经济收入,就连几块钱的学费,有时也会发愁。我上初中的时候,非常羡慕解放军能背黄挎包,那个黄挎包一般学生都背不上——我自己背的书包还是老母亲省吃俭用给我的。到高一之前,我都没能穿上过一双袜子。当时生产队种甜菜,我在高一的最后一个学期,从家里去学校的时候背上甜菜,背到供销社去卖,一斤甜菜5分钱,一共卖了1块1毛钱还是1块2毛钱。当天我就买了一双丝袜,给我高兴坏了!然而,由于不知道自己的尺码,我袜子买小了,一走路,袜子就往下滑,但当时的人们都很羡慕我还能穿着一双丝袜。

上学的时候,我每天起早贪黑。早上要走十五余里的路,特别是冬天,五点左右我就要起床,从家里背着两个馍馍就出发了。这段路要走一个半小时,都是土路,比较难走。当时我们三个同学结伴,天蒙蒙亮就到学校了。那个时候吃的都是黄面馍馍,条件相当艰苦,中午我们就把馍馍放在一个泥做成的炉子上烤一烤,吃上一点。日复一日,我在这个白庙乡奔波了四年。在这四年间,我看到了我们这个地方的贫穷和人们思想上的落后。从那个时候起,我就深深体会到,人没有知识就很愚昧,要改变穷困面貌还是要有知识。以前上初中的时候,我还没有认识到“知识会改变命运”,到了高一的第二学期,我对此才深有体会,开始重视学习。1979年7月份,我从高中毕业了。

对于知识的重要性,至今仍有一件令我印象深刻的事情:以前的人不认识化肥,那会儿化肥很便宜,但大家不了解,都说化肥没有什么用,还要花钱(买)。之前种地都用农家肥,过去叫“土粪”。那会使用土粪的时候,不像现在,会把粪倒在地里,用锹扬开,而是会直接用驴把粪驮到地里,然后将粪袋子背在身上,一碗一碗地朝里撒——那个时候农民种地就是依靠毛驴,从家里驮上农家肥,起早贪黑,驮到山子里,然后倒在地里。我第一次使用化肥尿素的时候,有人就说我把麦子苟死了,等第二年麦子出穗的时候,看到麦子并没有被我苟死,发现化肥好用后,他们就说:“哎,你们年轻人就是比我们强。”

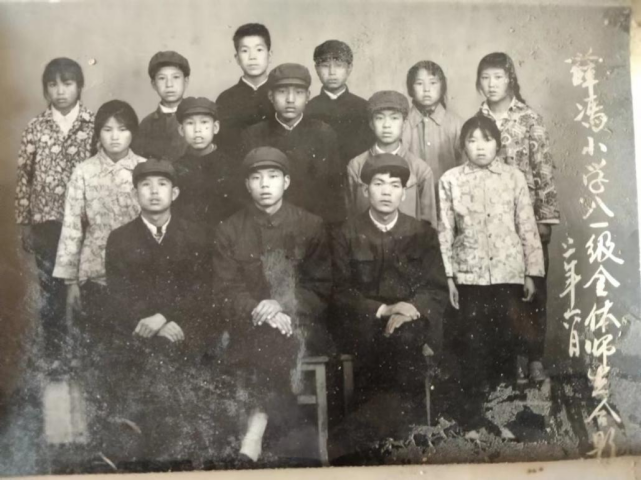

1979年5月14日,顾世银(三排左六)参加白庙中学七九届高中毕业生合影

二、从教:“人还是要下苦功夫,才会有一定的收获”

高中毕业后,我就回了家。有一天,我在路上碰到了薛冯小学的一位民办教师,他喊住我,并问我:“你想当教师吗?”我说:“我非常想当教师,我念书的目的就是为了谋得一份工作,我非常羡慕教师。”我接着问他:“你有什么消息吗?”于是他便告诉我,文教办公室下发通知,今年县上要招聘一批年轻教师,在几月几号将会举行一次考试。他将这个消息告知我以后,我当时非常高兴,一再叮咛他:“等考试的时候你一定记得提醒我一下具体时间。”不久之后,大约是1979年的11月份,他就通知我去考试。于是,我走了十几公里路,到乡上去参加了考试,考的科目是语文和数学。

那个时候招收的是小学教师,考试有21人参加,我们村上去了三个人,最后一共录取了七个人。考试过后,我一直没有收到录取信息。等到了12月份,我就自己找到了县上的文教办,询问事情的结果。他们便告诉我,你们七个人已经被乡政府(当时称“人民公社”)聘中,成为香莲乡(当时称“什字公社”)的民办教师。我得到这个消息之后十分高兴,待走出乡镇人民公社,走到大窑陷的时候,我便放声高唱了一首歌——当时的人唱歌都是歌唱毛主席、周总理,“一唱周总理,人民的好总理,好总理……”——为了把高兴的情绪从内心发泄出来,我就唱了这么一首歌。等回家后,我将这个消息告诉家里人,当时家人的工作都是务农,我能够谋得这一份教师工作,他们也为我感到高兴。我从1979年12月开始加入教师行业,通过选拔考试后,政府将我任命为薛冯小学民办教师,我在薛冯小学一直任教到1996年。

我初次参加工作、第一次踏进教育战线时,心情非常激动,认为自己的书没有白念。刚到薛冯小学任教时,我教的是二四年级的数学和一二年级的语文课。当时小学一共有三个班——一年级单独成一个班,二四年级一个班,三五年级一个班。因为学生多、教师少,教学师资有限,当时学校就将两个年级的学生安排在同一个教室授课,称为“复式教学”。我参加工作之初遇到过一个难题,一直印在我的心中:在我上小学的时候,并没有学过汉语拼音,所以我刚开始教一年级学生的时候,自己也是边学边教。当时的期末考试是由乡政府出题。虽然边学边教,我带的一年级班级在这次汉语拼音的统考中还是获得了全乡第一名。

1981年,顾世银(一排左二)与薛冯小学81级全体师生合照

那时候,我们整个村子里大部分人都是文盲、半文盲。由于学生人数多,教师缺,所以经常在本地招一些民办教师。以前民办教师在农村非常普遍:一是费用低;二是公办老师要求毕业于国家正式师范院校,毕业后由国家分配工作,民办教师则是由乡政府通过统一考试招聘的,一般就是雇佣本村的教师。比如我们乡上有一些学校缺老师,国家没有分配,就会由当地乡教育办公室根据全乡的教育现状来进行招聘,他们向各个学校发通知,让各个学校做动员、宣传工作,组织毕业的学生积极参加考试,成绩合格者就录取为民办教师。我在1982年去草峰镇参加了平凉县组织的民办教师考试,合格后被甘肃省教育厅人民政府聘为甘肃省雇佣民办教师,这也意味着甘肃省承认了我的民办教师身份。民办教师是没有编制的,只有转为公办教师成为国家正式人员后才算有编制。1996年,我经由学校向乡教育办公室推荐,参加了泾川县民教进修班。通过选拔后,我前往甘肃省平凉地区师范学校中师民教专业进修了两年,毕业后就从民办教师转为了公办教师。

泾川民教进修班实际上就是由甘肃省平凉地区师范学校开办的一个教师进修班。当时我学的是中师民教专业,培训内容包括政治、文选、语基、语教、几何、代数、数论、口语、音体美等课程。在我通过所有的课程考试之后,学校就会将考试成绩下发到当地的教育局,再由教育局将我纳为公办教师。

当时我的家庭条件很困难,家里只喂养了几只鸡,将下的鸡蛋卖了换钱供我上泾川民教进修班。我记得我在泾川的两年培训中,仅仅在泾川县城吃过一顿饭。去进修班以后,作为民办教师的92块5毛钱的工资就停发了,平凉师范每月会补助43块钱的饭票,我们就会拿着饭票去学校食堂打饭吃。每周离开家的时候,家里老婆或者父母都会给烙上一些馍馍,然后背到学校去吃。

我上进修班时,每周返校的时候一般会揣着10元钱,从家里骑上自行车,经过四十多里路,才能到坐车的地方。放下自行车后,再花3块钱坐上从兰州到西峰的长途班车,才能到泾川。一般是礼拜六的下午返家,坐上从泾川到平凉的小巴车,车票是3块5毛钱,将我们载到放自行车的地方。到了冬季,我下了车后天就黑了,骑上自行车又要走四十多里的路。等我到家时,已经是深更半夜了。来回的车费是6块5毛钱,还剩3块5毛钱,我通常会买上两盒1块钱一盒的烟,剩下的1块5毛钱就是“机动费”,比如老师布置了美术作业后,我就会用这笔钱买些美术纸。

当时,我们的学习任务非常重。在开学典礼上,泾川民教班进修学校的校长朱老师,就对我们说了一句话——“放下臭架子,甘当小学生”,这就说要我们放下当老师的架子,重新像一个初次入学的小学生一样,遵守学校的所有规章制度,认真学习。整个崆峒区前往泾川民教进修班的人一共有32人,我们这些学生一般都是在“文革”时代长大的,之前学的知识都非常少。当时科目很多,学习起来非常吃力,特别是在理科方面,比如数学、物理和化学,有些知识在高中时就是一知半解。此外,给我们代课的老师都非常年轻,要求比较宽松。在民教班进修的时候,我们这些人的学习成绩大多一般。我在泾川民教进修班学习的第一学期,感到压力重重,一学期下来,我的头发就少了很多——头发一股一股往下掉。因为我实在不擅长数理化,于是就下定决心要在文科方面做出成绩。第一学期末的语文基础考试,我考了92分。在放学回家的路上,我碰见当时给我们上语文基础课的赵老师,她很高兴地夸奖我说:“顾世银,你这次考得非常好,没想到你语基考了92分。”这一学期下来,我获得了学校的奖励——20元钱。

在泾川的两年,我虽然生活艰苦,起早贪黑,但感到充实而满足。从距离考试十多天前开始,我就会开始复习。晚上(睡的是)上下铺的架子床,当时是18个人一个房间,我睡在上铺。等别人睡着后,我就悄悄趴在床上背书,也不能开灯。早上我们都会起得很早,特别是在冬季,天蒙蒙亮,钟声一响后我们就起床,然后出操。两年的进修班生活,四个学期下来,我总共拿到了60块钱奖金。毕业的时候,毕业证上我的考试成绩都比较好。这一次的进修经历给我带来了很大的进步,既磨练了我的意志,又让我学到了很多知识。我认识到,人还是要下苦功夫,才会有一定的收获。

1998年,拿到甘肃省平凉地区师范学校的毕业证之后,我就正式转为一名公办教师。当时民办老师人数较多,要想转为公办教师,可以通过两个渠道。第一个渠道是通过考试,但只有具有民办教师任用证的人才有资格参加“民办”转“公办”考试,没有任用证的人是不被允许参加考试的。后来,政策又放宽了一步,1984年之前参加工作的人可以参加转公考试,1984年以后参加工作的人则不能参加。第二个渠道就是参加泾川民教进修班培训。通过这两个渠道,逐年慢慢解决了民办教师的问题。最后,剩下的那些在1984年以后参加工作的民办教师就全都被解聘了,大约在2002年、2003年以后,学校里再也没有民办教师了。

三、丰收:“这份榜单是对老百姓最好的交代”

1998年7月,我从甘肃省平凉地区师范学校中师民教专业毕业后,被上级分配至平凉市香莲乡三里小学任校长一职,工资从之前的每月92块5毛钱涨到了369块。那时,我所在的三里小学一共有六名教师、一百七十余名学生。后来,因为教师资源非常紧缺,学校又雇了一名新教师,最后一共是七名教师。在这七名老师中,三名是公办教师,四名是民办教师。

为了更好地教导学生,当时的薛冯小学和三里小学规定,所有的教师必须住校,晚上不允许回家,这算在教师的考核指标之内,教师无故不住校的,还会被扣钱。若有特殊情况,教师可以随时向校长请假。教师住校的好处是能够及时批改作业、做好第二天的备课等教学工作,在以前这叫“常住备课”。比如我有时带的学生比较多的话,需要批改生字、作文、日记等作业,这个时间就非常紧张,所以晚上都不能回家。作为父亲,我大部分时间没有办法陪伴自己的孩子。周一的早上,我还要带上本周的教案,拿到教务处给负责人批阅。

在我当校长第一天给全体教师开会讲话时就强调,要紧抓学生的学习成绩。从自己片面的观点来看,我一直认为,作为一名教师,学生的成绩是衡量其工作的重要标准。一个教师工作再努力,学生没有成绩,我认为你的工作还是没有做到位。那个时候的小学学制是五年制,五年级毕业班的升学考试就是对我们工作的一次检验。当时,香莲乡会把全乡所有五年级的毕业班都集中到一起,由中学统一组织考试和评阅试卷。阅卷以后,乡政府的中学门口会将学生的成绩以“出榜”的形式公布出来。我当校长的第一年,在全乡举行的五年级毕业班升学考试中,前十名的学生,三里小学就占了五人,其中第一到第三名都是三里小学的学生。榜单公布后,有人不知道三里小学的校长是谁,就问:“这三里小学是谁当校长呢?学生的成绩这么好!”人们就说:“这是谁谁谁,今年才当上校长。”我认为,那是我最荣耀的时刻之一。这并不是我个人的成绩,而是说在我们全校师生的共同努力下,我们取得了一定的成绩。当时,三里和薛冯两个村的五年级学生全部都在三里小学上学,我觉得,这份榜单是对三里和薛冯两个村老百姓最好的交代。

四、坚守:“我退休后,薛冯教学点就关闭了”

在三里小学任校长四年后,2002年我被组织调到平凉市香莲乡宋塬电力希望小学任教四年;2006年又被调回三里小学任教。直到2007年9月,我被派到香莲乡薛冯教学点,在这里一待就是14年。

过去,香莲乡共有11个大队,每个大队有一所完全小学,11个大队共有11所完全小学。此外,全乡还设有四个教学点,薛冯教学点就是其中之一。薛冯教学点成立于1958年,因为我是本村人,对薛冯教学点的艰苦环境非常清楚,所以当2007年我被下调,组织来找我谈话的时候,说实话,我确实是有顾虑的,于是跟组织说让我再考虑考虑。回家后,我翻来覆去想了很久,最终还是同意了组织的这个要求。我为什么同意呢?以前来薛冯教学点任教的教师都是临近退休的老教师,他们在这个地方待一两年就走了,走了以后又来人,来了就又走了,总是留不住老师,年轻人也不愿意来。我想着,第一,薛冯这么贫困,薛冯的孩子们需要接受教育,我如果不回来的话,有些幼龄儿童就可能面临失学的困境;第二,我是本村人,条件再艰苦我也应该来,我念书后选择走进教育战线,就是为人民服务的,我想把我学到的知识传给下一代,让他们一代比一代强,跳出农门,走出大山,让他们把学到的知识服务于家乡与社会建设。就是怀着这样的想法,我来到了薛冯教学点。

薛冯教学点辐射薛冯村三社和四社的学生,只设一二两个年级,三年级的学生则需要去香莲乡三里小学就读。我刚来的时候,教学点有七个一年级、五个二年级的学生,再加上两个跟班走读的学生,共有14名学生。我来到薛冯教学点后,看到这里的教学设施这样简陋,最初产生了一种失落感。但是,为了家乡的孩子们,我还是坚定信念,努力调整思想观念,坚持留守在薛冯教学点。

原先的教室是土砖木结构,2008年汶川大地震后,出于安全考虑,教学工作被转移到两间民房内进行。待在民房里的时候,我的心里非常酸苦,那种酸甜苦辣的滋味令我印象最为深刻。民房是借来的,一共三间,一间房是原先那家农户用来放东西的房间,不能占用,所以只有两个房间能用来教学。一块木黑板没地方放,我就把这个木板搁在土炕上,给学生书写板书的时候,我人必须在土炕上面,便只能半蹲半站地给学生写板书,然后又跳下土炕给学生讲课。在这两间民房内,我度过了半年多的教学时光。2008年末,经乡政府和教育主管部门出资,重新选址建成了新的校舍,也就是如今的薛冯教学点。

当时建成的学校属于“四无”学校:无水、无电、无院墙、无厕所。一直到2016年,教学点才通了水、通了电、修了院墙和厕所。在这之前,我和学生想要喝一口水,都要自己提着水壶去山沟里打水,那个山路非常难走,也很危险,因为水特别浑浊,有时打回来的一壶水还不能直接喝。没有厕所,我就自己刨了个土坑,用树枝围成一个厕所。下大雨的时候,学生去上厕所,小便还好,不会溅出来,上个大便就(不行了)。为了美化校园环境,我自己拉着架子车,到十多里之外,拉回来了26棵树苗,自己刨坑,把树栽下后,辛勤地浇水,这26棵树现在茁壮成长了。我看着自己的劳动成果,感到非常自豪,对我们村的村民说:“这就是我们薛冯村三社、四社一道亮丽的风景线。”由于条件艰苦,薛冯教学点的人来了又走,只有我一个人始终留在这里。之前有一位刚分配过来的老师,当时组织把她分配到香莲乡薛冯教学点任教,她的母亲陪着她走到我们这个半山腰的时候,就向村民打听了一下这个学校的情况,在半山腰又看了一下学校的位置,说过这样一句话:“这么一个艰苦的条件,宁可不要这份工作,咱们就不到那个地方去了。”后来她们就走了,没有来薛冯教学点任教。

2014年或2015年左右,我曾到平凉市区接受小班化教学培训,时长为一周。为了不停课,三里小学每天轮流派来两名老师到教学点给我代班。之前他们会说:“老顾的薛冯教学点非常舒服。”通过那一次后,我们有老师就说:“哎呀,不容易啊,能在薛冯教学点待这么长时间,确实不容易。”为什么呢?他们两个人在那个地方待着,都感到非常寂寞。另外,香莲乡的教育办公室平均每半年就会组织年轻老师来我这个教学点体验生活,也就是来条件最艰苦的地方,看一看这里的教师是怎么生活、怎么教学的。因为有些年轻人,在工作条件好的地方还不认真工作,所以有时候领导就会说气话:“不行就把你们调到薛冯教学点去。”2020年有一次,学区干事给我打了一个电话说:“看到你在这里辛苦了这么多年,组织也考虑给你再分配一个人。”我说:“那确实求之不得,那好得很嘛!”第三天,这个干事又给我打了一个电话说:“实在抱歉,对不起你了,给你派的这位老师他不来了。”当时宋塬小学有一位老师,他刚分配过来不长时间,但他放弃了这份工作,不敢来。

在薛冯教学点教书的时候,我(每天)的工作时长远远超过十小时。因为薛冯教学点只有我一名教师,学生不仅人数少,而且有些学生的年纪太小了,也没有办法打扫卫生,所以我每天早上需要早早地去打扫卫生,以致体验生活的年轻老师来了后的第一印象都是教学点的卫生非常干净。中午,由于学生离学校比较远,他们来校的时间并不固定,我担心他们来得早,出安全事故,所以中午也去得早。晚上,学生放学回家,我要看着没有家长接送,看着离学校比较远的学生过河。因为我们这个地方是山区,有一条河,特别是夏天的时候,我必须看到他过河,待他走到安全的地方后,才能回家去。在这样的情况下,我在学校待的时间就比较长。平时,我的课程任务也非常重。以前在没有提倡小班化教学的时候,我教一二年级的语文和数学课,这就是“四门主课”;再加上体育和美术课,还有一门思想品德课——现在被称为社会与法律课——这些课程都由我负责。从实行小班化教学以后,音体美实行了走教式上课,指完全小学、三里小学专门带音体美的老师每两周会来薛冯教学点,给学生上一节体育、美术或音乐课。小班化实行的时间还不长,在此之前,这些课都是由我一个人承担的。

在薛冯教学点的这些年,我听到最多的都是薛冯村三社、四社老百姓对我的赞誉。他们原来以为,我是因为自己是本村人,为了照顾家庭才愿意来薛冯教学点,认为我会以家庭为重,对待工作不会认真。我最后以实际行动证明了自己:来到薛冯教学点以后,我把主要的精力、主要的时间花费在了学生和学校的工作上,很少有时间陪伴自己的孩子,辛苦了老婆、愧对了儿女。我把别人的娃娃都能培养成高职生或者大专生,而我的一双儿女却连一个高职、大专都没有考上。从2007年到2021年,我一个人在这个地方坚守了14年。2021年9月份我退休后,薛冯教学点就关闭了。

香莲乡薛冯教学点门口的顾世银

五、无悔:“太阳底下最光辉的职业是教师”

从教以来,我多次获得“优秀教师”“教学能手”“年度模范班主任”“先进个人”“师德标兵”等荣誉称号。我的论文《小学教师的言行对学生学习态度的影响及策略》《小学低年级写字教学经验谈》在香莲乡教育教学论文评选中被评为优秀论文,课件《酸的和甜的》在优秀课件评比中被评为优秀课件。2016年,我因从事乡村教育满30年,为我国乡村教育做出积极贡献,获得了中华人民共和国教育部颁发的“乡村学校从教30年”荣誉证书。2020年3月,我入选第十一期“崆峒好人榜”;同年6月,入选第十二期“平凉好人榜”;12月,又荣获“甘肃好人”称号,并入选“中国好人榜”。2021年3月,我被评为第二届“感动崆峒人物”。

我特别留恋薛冯教学点,这个教学点是我一人亲手把它建成现在的样子的,我在这个地方生活了这么多年,对这个教学点确实产生了浓厚的感情。现在,我还时不时地到这个教学点去,就在大门外转一转、看一看。我看一看我亲手栽的那26棵树、看一看这四堵墙里面我所做的一切,就像我上班的时候一样。今年6月8日高考那天,我又去看了一回。

2021年的薛冯教学点

从我的思想观念来说,学生就是以成绩为主,虽然现在农家子弟改变命运更容易了,但无论是从师资还是教学条件来说,农村和城市依旧存在很大差距。比如农村的学生想要课外补课,如果这个费用比较高,学生就没有办法承受。再者,“人往高处走,水往低处流”,虽然农村教师有生活补贴,但是每年考试报名,人们还是愿意往城里考,毕竟城市具有优越的条件。所以我认为,(要发展乡村教育)一是要提高乡村教师的工资。当然,现在教师的工资有向农村教师倾斜,但是虽然宣扬说教师的工资要和公务员齐平,在实际过程中还是没有落实,国家对农村教师的工资、待遇方面还有待进一步提高。二是希望国家给教学环境建设再投资一些钱,这样才能既留得住乡村教师,也留得住学生。当然,国家现在对教育特别重视,特别是在教学设施等方面——原来我上学的时候,课桌是由两个泥台搭着一块木板组成的,现在的学生都一人一个小方桌了,这都是国家出资配齐的;现在香莲乡的有些完全小学,在冬季也不烧煤了,而是买了空调,这些也都是由国家投资的,这种改变是让人意想不到的。三是农村现在的音体美教师还是薄弱环节,就我们香莲乡的几所完全小学来说,依旧十分缺少音体美的专职教师。我以前听过这样一句话:“太阳底下最光辉的职业是教师。”人们经常把教师比作蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。虽然这些都是场面话,但是既然我进了这个行业,无论如何,都要想尽一切办法,完成自己的教学任务,竭尽一切全力教好自己的学生。条件再艰苦,环境再恶劣,为了学生,我没有什么好抱怨的。在读书的时候,我的志向就是成为一名教师。后来我不仅实现了我的理想,还把所学的知识传授给了我们穷困山区的孩子,我用学生的成绩肯定了自己的工作。如今,我带的第一届学生中很多人已经走出大山,走入大学。我一直把我的学生当成自己的孩子来看待,和他们保持着联系。比如有一个从薛冯教学点毕业的学生,他后来随父母去了宁夏彭阳上学,在宁夏的育才中学读高中,今年参加高考。因为宁夏的放假时间和甘肃不同,有时,他放假后就会来学校里看我,我就会和这个学生聊一聊他的学习情况——这种现象很普遍。我在教育战线上默默耕耘了42年,觉得很自豪、非常值得。现在我无论走到亲戚家还是朋友家,遇到教过的学生,都会关心他们的学习情况,问一问他们的考试成绩。我希望,未来乡村的孩子们都能够成长为思想健康、学习优秀、对社会有用的人。我希望,无论走到哪一个行业,他们都能把所学的知识用到实践当中。

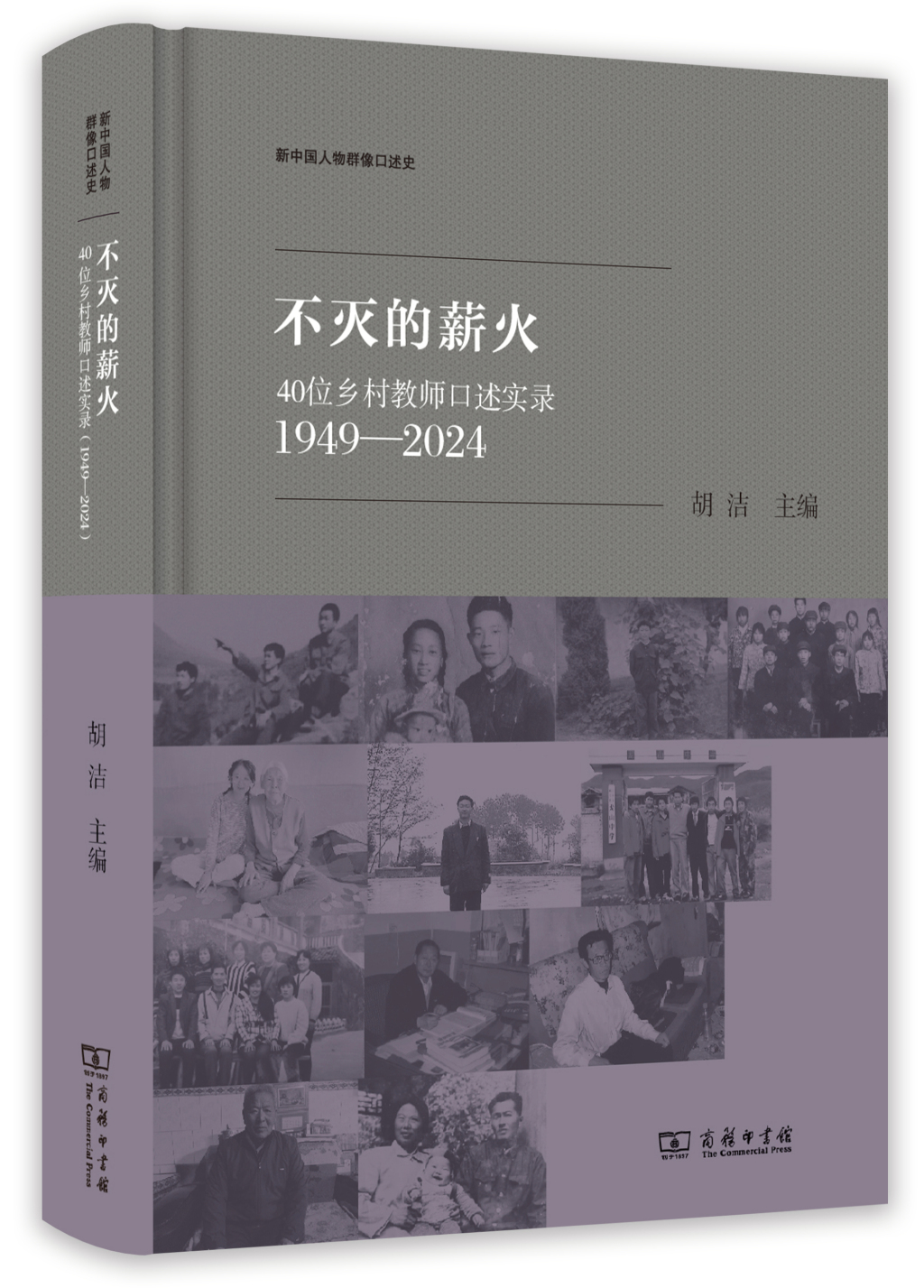

本文选摘自《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949—2024)》,胡洁主编,商务印书馆2024年12月出版。

还没有评论,来说两句吧...