楔子

你好,这里是《文明之旅》节目,欢迎你穿越到公元 1075 年,这是大宋熙宁八年,大辽大康元年。

你可能注意到了,北边的辽朝改年号了,是因为发生了什么吗?并没有。这是辽道宗这一朝开启的习惯,每十年改一次年号,原来有“清宁”、“咸雍”两个年号,各用了十年,这第三个十年用的是“大康”,十年后又改元“大安”,也是用了十年。你听听,从大康到大安,这明显就是随手一改,是个吉利话就行,没有什么深意。

把注意力还是放回到宋朝。

这两年,大宋的朝局变化特别剧烈。王安石去年罢相,那是四月份的事儿,到了今年的二月,神宗皇帝又下诏,请王安石回来重新执政。这相当于给王安石放了个长假。那是什么都没变吗?

不。至少从王安石的感受上来说,一切都变了。首先是皇帝变了,神宗对自己没有原来那么言听计从了。据说王安石曾经对人叹气说,就算是只听我的一半意见也好啊。没办法,神宗皇帝这一年已经28岁了,不是那个刚上台的小青年了。然后是变法派内部,也出现了严重的裂痕。王安石和韩绛、吕惠卿都出现了矛盾。到了下一年,王安石又遭受了一次沉重的打击,他的儿子去世了,于是他坚决辞职。不过这是后话。到下一期节目的时候,我们再来和这个为期八年的王安石时代告别。

那这一年有没有春风得意的人呢?有,这个人叫王韶。

谁啊?还记得我们在讲嘉祐二年龙虎榜的时候,提到过他吗?对,他和苏轼苏辙程颢张载这些大牛人是同一榜的进士。更重要的是,他是大宋朝文人领兵的典范,一个进士出身的士大夫居然带兵上阵打仗,这在看不起武将的宋朝,当然是一段佳话:你看,我们士大夫也不是只懂舞文弄墨,我们也不比那些武夫差。

你可能会说,范仲淹和韩琦不也在前线打过仗吗?是的。但是不好意思,那二位是打过仗,可没有打过胜仗啊。你再看这位王韶,他在前年,熙宁五年的时候,率领大军转战54天,跋涉一千八百多里,拿下五个州,杀敌数千人,缴获牛、羊、马数以万计。这次大捷史称“熙河开边”。这是宋朝建国以来最成功的一次开疆拓土。就凭这身份,就凭这功劳,你就说王韶该享受多大的荣耀?

上一年,1074年,王韶得胜还朝,被神宗皇帝提拔成枢密副使,直接进入了执政官的序列。

到了1075这一年,王韶继续是朝廷里炙手可热的人。比如,宋朝官员到了一定的级别,可以获得封赠,就是给你的三代祖先,就是爷爷和父亲,封个荣誉称号。按说,妻子也应该有。但是王韶的妻子这个时候已经去世了,按说,就没有这个待遇了。但是神宗说,那哪儿行?他是大功臣王韶,来,把他夫人补上。从此,这就成了制度。

再举一个例子,嘉佑龙虎榜上,跟王韶同榜的吕惠卿,是新法派的大将,这一年还是参知政事副宰相呢,他最后被弹劾,其中有一条罪状居然就是对王韶不恭敬。说王韶回朝当枢密副使之后,去吕惠卿家拜访,吕惠卿说,哟,你不是带兵吗?你能拉开什么弓啊?你的射箭技术怎么样啊?御史就说,你看把他吕惠卿狂的,这是把王韶当成普通士兵对待啊。你看看,对王韶的言谈间有这么一点点的不尊敬,居然可以成为弹劾副宰相的理由。这一年的王韶,声望就大到这个程度,不能冒犯的程度。

熙河开边这么大的功劳,我们为什么要留到今年才说?别急嘛,让子弹飞一会儿。打胜仗是前年的事儿,但胜仗的后果是慢慢才呈现出来的。

到了今年,新拿下的熙河地区,大宋朝渐渐地有点感觉经营困难了。先是当地驻军的军粮告急,然后是因为一场大旱,当地老百姓也吃不上饭了。毕竟是刚拿下的地盘,当地老百姓现在也算大宋子民啊,这个面子不能丢,所以赶紧拆东墙补西墙,调粮食上去救灾。神宗特别批示,赶紧先凑点粮食去发,不够还有。

但是你懂的,大宋朝这个时候也不是很宽裕。所以,前两年在熙河地区搞的一些惠民政策,比如办学校什么的,就停了吧,搞不起。教师都调回来,学校的学生,就都散了吧。

你感觉到了吧?一场大胜仗带来的战果,怕是要烂尾啊。

这是中国古代王朝的一个典型困境:皇帝总想要开疆拓土,但是新开辟的疆土,往往又很荒凉,需要中原王朝大量输血才能维持,时间一长就会超过国家的承受能力。

那今天,我们就借着“熙河开边”来聊聊,开疆拓土的成本和收益,这笔账到底该怎么算?

成本和收益

说了半天“熙河开边”,这“熙河”到底在哪儿啊?

熙河,在宋朝是熙州和河州的合称,大致就是今天甘肃兰州和青海西宁附近的这一片地方。

我们假设,现在你站在宋朝的关中平原上,从西安出发向西走——宋代,西安叫永兴军,司马光在这儿做过官——走到平原最西边是宝鸡——宋代叫凤翔府,苏轼在这儿做过官——再往西就是一片大山了,陇山、六盘山、萧关都在这里。跨过去,就到了今天的甘肃,宋代的熙河地区了。

你一到这里,马上就能感受到它的重要性:往东,退一步就是关中平原,直抵西安;往西,沿着走就是河西走廊,可通新疆;往北,沿黄河可以进入银川平原,西夏就在那儿;往西南方向,顺着黄河往上游走,能到河湟谷地,今天的青海省会西宁,这就到青藏高原了。

我这么一描述,你就懂了:这是连接农耕中原、草原牧区、雪域高原和西域通道的枢纽之地啊。北宋拿住这里,就能左手按住青藏高原上的吐蕃人、右手牵制西夏,还能埋下收复河西走廊的伏笔;可要是丢了,四方的敌人顺着河谷一冲,关中就直接暴露在刀锋下。这片地方就叫“熙河”。

王韶“熙河开边”的功劳之所以很大,就是因为它的战略位置太重要了。宋神宗要想吞并西夏,击败辽朝,恢复所谓的汉唐旧疆,开创一份千古帝业,拿下了熙河地区,就算是买卖开张了。

但是,这片地方重要,大家都知道啊,为什么要等到王韶出马,才能立下这份儿大功呢?因为他的时机选得好。

我们现在是在1075年,十年前,1065年,那还是宋英宗的时代,熙河地区的吐蕃人首领去世了。他叫唃厮啰。

这位唃厮啰在位的时候,是宋朝的盟友,不仅接受了宋朝封的官,还几次击败西夏的军队。所以,只要他还活着,宋朝也没有必要拿下熙河地区。打西夏,咱俩并着肩上就行了嘛。但是,十年前唃厮啰这一死,熙河地区,马上四分五裂,他的各种儿孙、亲戚,一人把着一块地盘,情况马上就复杂起来。这是宋朝拿下它的好机会。因为它分裂了,可以又打又拉、各个击破了嘛。当然,如果宋朝不拿下,这也是西夏拿下它的好机会,也是可以各个击破。王韶是看准了这个时机,才上书朝廷:要不咱们动手吧?

当然了,熙河开边并不是那种大军一到、摧枯拉朽的战斗。过程中充满了艰难和反复。

比如1073年,熙宁六年的时候,王韶其实已经基本上把地盘打下来了。到了上一年,1074年,他凯旋还朝,走到今天的咸阳的时候,突然得到消息,吐蕃人开始反攻,宋军6000人几乎全军覆没,刚刚拿下河州被围,此前战果几乎付诸东流。王韶只好又赶回去救援。

危急时刻,王韶展现了卓越的军事才能,那一套组合拳打的,我们在兵书里看到的什么围魏救赵、攻其必救、夜袭敌营、分化瓦解等等一系列眼花缭乱的手段,都用上了,在兵力不占优势的情况下,打了一场大胜仗。史称“踏白城之战”。这一仗之后,熙河开边的战果才算被巩固了。

说起王韶这个人,也真是了不起。你想,那是一介书生啊,亲自带兵打仗。史料上记载,他夜里在军帐里睡觉,前面的部队已经和敌人干上了,杀声震天,他旁边的人已经吓得腿都哆嗦了,他没事,继续呼呼大睡。他确实有过人的胆色。

这么一分析,你可能会想,这一仗必须要打啊。一是这个地方战略位置重要,是大宋下一步攻略天下的起手式;二是因为时机正好;三是遇到了王韶这样的良将。这个时候再不打,所谓“天予不取,反受其咎”啊。

这是收益的账,我们接下来看看成本:宋朝拿下熙河地区,要付出多大的代价?

最显见的成本是钱。

自打熙河开边以来,平均一年的费用就是 400 万,后来能省下一点来了,平均 300 多万。但是,这个地方地形实在是太艰难了,最夸张的时候一年粮食的运输费用,就要 400 万。400 万什么概念?这个阶段王安石搞的青苗法,你想,青苗法引起多大的争议?按照反对派的说法,仅仅一个青苗法就折腾的全天下民不聊生。有学者算过账,青苗法收益好的时候一年也不过三四百万,甚至还有亏损的时候。这笔钱全部用来养熙河地区都不够。

钱还是小事。地缘博弈,不是给网站交会员费啊。每年把钱花进去,地方就能占住了?哪儿有那样的好事?

大宋占领了熙河,本来是为下一步攻略西夏打基础。六年后,公元 1081 年,神宗元丰四年,宋朝果然就和西夏打了一场大规模战争,结果大败,神宗皇帝的心神被重创,身体从此也就垮了。

这时候再看熙河,那又怎么样呢?熙河是打西夏的跳板,那个战略目标没有实现,大宋朝看着手里的这个熙河地区,也是食之无味,弃之可惜。而且再过50多年,金兵就南下了,北宋就灭亡了,大宋和西夏也就被分隔开了,这对冤家的百年恩怨,也就没有什么意义了。

这么一算账,你再琢磨琢磨,这熙河开边还划算吗?

当时确实很多人这么想。话说宋神宗死后,西夏派了使节来开封,说咱两家打了这么久,现在两败俱伤,和好吧。你看,你们熙河路里面的那个兰州,本来是我们的地盘,能不能还给我们啊?

这时候,大臣们的意见居然是出奇地一致。司马光就说了,这个战争本来就是我们宋朝挑的头,拿的地盘都是人家的,这必须得还给人家啊。还有苏轼的弟弟苏辙。最夸张的是文彦博,他说,别说一个兰州了,咱应该把整个熙河路这些地方都还给人家啊。否则我们就是当小偷被抓了现行,还死活不认。你听听这比喻。

关于熙河开边的代价,富弼有一句总结,他说一个熙河开边,得从内地调资源,从京城调资源,全国的道路都在往这一个地方运资源,甚至陕西全都让它给吸干了,即便是这样,钱还是不够用,粮食还是不够吃,这是个无底洞啊。在这些人的心目中,熙河开边这个大账本上就写着两个字:血亏。

我估计你听到这里会有点义愤,这帮保守派,你们是卖国贼吗?战士们用鲜血换来的地盘,有这么拱手让出去的吗?

但是,如果你是受过传统教育的儒家士大夫,你就会特别理解他们为什么会这么想了。皇帝为了满足个人的雄心,耗尽天下的民脂民膏,到战争赌台上去押宝。赢了,就会押下一把更大的;输了,说到底还是老百姓倒霉。这种事,该拦还是拦一把吧。

其实,士大夫们拦着皇帝打仗,还有另一层深意:只要皇帝起心思要开边,那牵动的,就不是局部的战场了,而是每一个想趁机牟利的人的心。

司马光就说嘛:皇帝想开边,边境上的武将就会拍胸脯,说我是卫青霍去病再世啊;白面书生,手无缚鸡之力,那也会天天给朝廷上各种奇策,说我是张良陈平重生啊;还有那些贪官污吏更来劲了,说我不能闲着啊,我能当桑弘羊为皇帝搞钱啊。你看,皇帝的一点小念头,会成为升官发财的大风口。

你就想王韶嘛:他当年是个什么身份?耀州司户参军,也就是陕西一个州里的民政局局长,九品官。但是熙河开边之后,仅仅用了四年时间,高居枢密副使,跟参知政事副宰相是同一个级别的。太平日子过久了,社会的上升通道就会越来越狭窄。难免会有人一看王韶的成功,也想来个单车变摩托。

这还不是推测。这几年,朝廷在西北开边,那南方的官员怎么办?既然熙河能开边,那湖南湖北重庆,这些山区里,都有少数民族啊,当时管他们叫蛮族,要不也开一开?这几年的史料上,湖南湖北,到处都有官员干这样的事儿:主动打仗、杀人、然后受赏、升官。

那还有南方广西接着的越南呢,那也是“边”啊,能不能也开一开?就在1075到1076年,宋朝和越南之间也打了一仗,互有胜负,后来不了了之,但是民众死伤惨重。

还记得杜甫《兵车行》里写的吗?“边庭流血成海水,武皇开边意未已。君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。”“信知生男恶,反是生女好。生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。君不见,青海头,古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!”

杜甫说的这个武皇,何止是汉武帝?这几句沉痛的诗,是写给所有起心思要开拓边疆的皇帝看的啊。

张骞悖论

朝廷要开边,会给国家带来新的土地、人民、战略优势和民族自豪感,与此同时,也会投入金山银海,甚至是尸山血海。这到底划算不划算?

这不仅是宋朝的问题,中国历史上每个朝代都要面对这道难题。

今天我想花点时间,跟你聊聊一个你还算熟悉的人——张骞。通过他,请你来感受一下,帝国开边这笔账,到底该怎么算。

我们现在提到张骞,博望侯张骞,那都是仰望:民族大英雄嘛,中学历史课本里都有他。是的,张骞的故事,完美符合一个英雄之旅的故事。

一个英雄故事,必须得有三个要素:

第一,他出身必须得是一个弱势人物。张骞就是啊,他的出身是郎官。所谓郎官,就是站在皇宫的走廊里随时听招呼的,是地位很低的侍从。汉武帝要派人出使西域。这一去,九死一生的事儿。张骞举手,我去。

英雄故事还得有第二个要素,得面对极大的困难。张骞也符合,他一去西域就被匈奴人抓住了,被关了十几年,在匈奴那儿连老婆都娶了,孩子都生了。好不容易抓住机会才跑掉。

既然是英雄故事,还得有第三点,就是成果辉煌。你看人家张骞,两次出使西域的成果是什么?不仅在战略上为汉朝争取到了西域各国的合作,更带回来葡萄、胡麻、苜蓿的种子,改善了中原农业结构,同时也让西域的音乐、舞蹈传入中原。这就是后来丝绸之路的雏形啊。你就说他的功劳大不大?所以我们现在一提起张骞,就说这是伟大的外交家、旅行家、探险家。

但是,如果你生活在汉朝,你可能不会这么看待他,甚至你会有一点讨厌他。

为啥?首先,他干成啥了?啥也没有。汉武帝派他去干的活儿,是联络月氏、夹击匈奴。但是张骞没能完成任务,司马迁写《史记》的时候,还专门为这事发明了一个成语:“不得要领”就是没抓住关键。所以,张骞只能算是有苦劳,没功劳。

这本来也没啥。但是张骞这个人,你一定也感觉出来了,出身普通的小人物身上有着无穷无尽的向上攀爬的劲头儿。他回来之后,向汉武帝出了一个主意。之所以说汉朝人会讨厌他,就是因为这个主意。

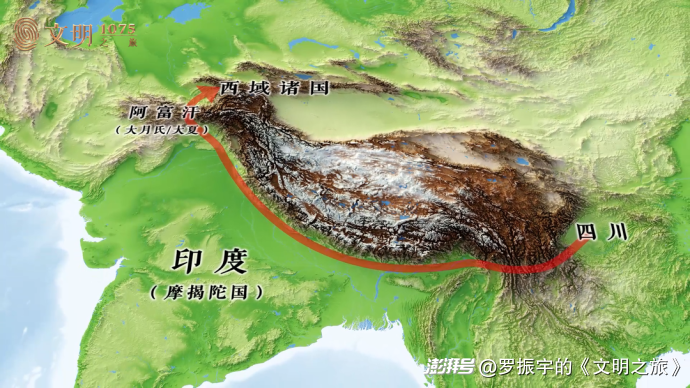

他跟汉武帝说,我觉得走到西域,还可能走一条路。换成今天的话来说,就是从四川出发,往西南走,到印度之后,再往北拐到阿富汗,再往北也能通西域。我们今天的人当然知道,这条路一点可行性也没有,那一路全是高山。但是当时的人不知道啊。

汉武帝原来就想过要打通这条西南的路,从成都修路通贵州,然后去打广州。那次也真干了,但是那个开路的工程造成了巨大的灾难,半途而废了。

这次张骞旧事重提,汉武帝又来劲了。接着干,打通西南大通道,去印度,去西域!你想,以现在人类的工程能力,从四川上青藏高原去印度都是千难万难的事儿,当时怎么可能?又会空耗多少人命钱财?

而张骞自己呢?我们都知道张骞被封为“博望侯”。其实这和他出使西域无关,而是因为他跟着卫青去打匈奴。他熟悉匈奴的情况,比较认路,所以被封为博望侯。但他也倒霉,下一年,张骞跟着大军出击,就迷路迟到了,被判了死刑。不过汉朝将领打了败仗被判死刑,可以花钱免死,那个刚到手的博望侯的爵位,当然也就丢了。估计当时幸灾乐祸的人不会少。对啊,你是个什么也没干成,只会给皇帝出馊主意祸害天下的人嘛,凭什么你还博望侯?

但是,张骞这种人,哪会就此善罢甘休?接着找机会!这次他跟汉武帝说,我要不去西域再跑一趟?我去找一个叫乌孙的国家,联合起来打匈奴?汉武帝又激动了,行啊,你业务熟,你再跑一趟。

这次张骞出使西域,阵仗就大了。他第一次去,就带着百来个人,属于碰运气性质;而这一次,张骞带着三百人,还有一笔巨款,去收买西域各国。这次还有一个有趣的安排,队伍里不仅有张骞这个正使,还有一大堆副使,如果遇到岔路了:你,往那边去,撞到哪个国家,就算你出使哪个国家。

那这次有什么成果吗?并没有,至少张骞死的时候,并没有看到什么成果。至于历史书上说的,什么带回来了葡萄、苜蓿的种子,引进了舞蹈和音乐,开辟了丝绸之路,这都是后人视角,你觉得汉朝人会在乎这些吗?

汉朝当时的人看到的是什么呢?张骞第二次出使西域,我看有学者考证是在元狩四年,就是公元前119年。当时,汉朝刚打完对匈奴的决定性的一仗,那真是辉煌的胜利,匈奴逃到了漠北,但是汉朝这边也是代价惨重,死了几万人,连战马都几乎死光了。

这个时候,张骞又给皇帝出主意去西域撒钱,旁边的那些大臣会怎么看?

更要命的是,张骞的故事放在这里,成了那些急功近利的小人的榜样。无数人给皇帝上书,拍胸脯说,我知道有一个什么外国,要是联络上了,会给我们带来什么什么好处。皇帝也不管那么多,只要有人敢说,他就敢给你一个使节的名号,你自己去招募随从,这些人什么来路,也不问,只要凑够人数,就送他们上路,反正皇帝天天手搭凉棚往远处看,通往外国的路越宽越好啊。

那你想,这种使者一多,肯定是泥沙俱下,偷钱的、借机牟利的,什么人都有。汉武帝也不管,反正回来没成果,就判他们有罪,让他们花钱赎罪。他们赎完罪,没钱了,怎么办?接着请求出使啊。这就成了恶性循环了。

时间一长,这些人对犯法也没那么在乎了,反正是搏一把,“富贵险中求”嘛。敢说大话的,就成为正使;吹牛吹得小的,也能捞个副使当当,全国爱胡说八道的妄人都开始走这条路。搞到最后,奔走在大汉到西域路上的所谓汉朝使节,都是穷人,朝廷送给外国的礼物,干脆一到西域就卖了,自己落几个钱花。那你想,西域的那些国家也不傻,汉朝来的使者都是这个德性,干脆连饭都不让他们吃。不给吃就抢啊,还经常打架。成何体统啊?

这就是汉朝人看到的张骞出使西域的后果。他们能看得惯吗?他们能不讨厌张骞吗?

其实,也不仅是在汉朝,在中国历史上很长一段时间里,张骞的形象其实并不好。比如,南宋人黄震就评价张骞说:这是个小人啊,这是一个逢君之恶的小人啊。为了迎合皇帝的恶劣的欲望,他是什么都敢干啊。

其实,就在我们现在说的1075年,也有一位大诗人、大画家文同,这人还是苏轼的表哥,他写过一首诗,说自己经过张骞的坟,随口就吐槽了几句,“当年宝币走绝域,此日鸡肠邀小民。”当年,你带那么多钱去西域,多威风?现在怎么样?就这么一条羊肠小道,只有一些普通小百姓看见你了吧?“君不见,武帝甘心事远略,靡坏财力由斯人。”大家都来看看啊,汉武帝要开边,空耗天下财力,就是这个人使的坏啊。文同这首诗,还有一个题目,叫“灾冢”,带来灾害的坟。你就说宋朝士大夫有多看不上张骞吧。

我说到这里,你可能都有点惊讶:啊?我们的民族英雄张骞,怎么被他们这么吐槽啊?

别着急,让张骞在时间的深处再等一等。大约900年后,又有一群学者来到陕西汉中的张骞墓前,立了一块碑。碑文很长,其中有这么几句,“策励来兹,永垂不朽。庶几彰往察来,韶华夏之洪泽;立懦振颓,完复兴之大业也。”所有到这墓前的人都看着,这里埋着一个永垂不朽的人。看着这个人的业绩,可以激励我们往前看,让我们这代人能延续这不绝如缕的华夏文明,可以让我们中的怯懦者站立,颓唐者振作,一起完成民族复兴的大业。

你可能正在算,这是哪一年立的碑?准确地说,是1939年。这是哪一年?中国抗日战争中的艰难一年。这是谁给张骞立的碑?是西北联大历史系的师生们。头一年,1938年3月,山西失守,日寇占领风陵渡,潼关告急。当时的西安临时大学,紧急迁往汉中,成立了西北联大。

师生们站到了张骞的坟前,看到的哪里只是一丛古人的坟茔啊?他们看到的是从2000年前奔来眼底的华夏文明的浩荡洪流,听到的是来自大漠远方传来的琵琶和驼铃,感受到的是张骞一步步跋涉于其中且持节不倒的猎猎罡风。

你看,900年过去了,对张骞的评价发生了巨大的逆转。

不过,要依我说,对张骞的评价,说得最中肯,最有建设性的人,其实不是别人,而是张骞同时代的人——司马迁。

文明的机运

通过张骞的例子,你应该看出来了:开疆拓土是一笔特别难算的账。当代人的视角和长期视角,国家的账本和文明的账本,得出的结论会截然不同。这是永远也不会有结论的事儿。

那我就更佩服司马迁了。他是张骞同时代的人,应该比张骞还小上个十几岁。但他对张骞的评价反而远远超越了同时代的高度。

其实司马迁没有直接评价张骞。《史记》里面也没有一篇“张骞列传”。他把张骞的故事写在了《大宛列传》里。在文章的末尾,他意味深长地写了一段话。

他说,原来呢,书上说,黄河源自昆仑山。昆仑山高达二千五百多里,是太阳、月亮交汇的地方。山上有什么醴泉,有瑶池。但是,如今张骞出使之后,探寻到了黄河的源头,大家发现,哪有什么那样的昆仑山呢?那些古书上的奇奇怪怪的说法,我就不敢谈论喽。

听出来了吧?司马迁是在用一种委婉的说法,承认了张骞的功绩。

张骞带回来的知识彻底摧毁了中国人过去的世界观:哦,原来昆仑山不是地球的尽头,昆仑山那边同样是人的世界。原来,世界无比广大,从我们这里出发还有无尽的路可走。

是的。张骞的功绩不是那点贸易数字,也不是他带回来的那些新奇的植物种子和乐器,而是——他让中华文明看到了外边世界的样子。所以,司马迁为张骞这一生的功业创造了一个词:“凿空”。这是多贴切的一个词啊,张骞是拿着一把凿子,生生在中华文明原以为的铜墙铁壁的边界上,凿出了一个孔,让外部文明的光透射进来。

现在我们可以回头看一开始提出来的那个问题了:开疆拓土,这笔账到底应该怎么算?

就拿此刻的大宋来说,到了这1075年,熙河开边的喜悦渐渐散去,要承担的代价逐渐显现。如果从当时的人的利益来看,那当然不划算,甚至是错尽错绝。因为中华文明诞生在亚洲东部最适合人类生存的地方,在农耕社会,光、热、水、土的条件是最好的。往四周发展,举目四望,不是高山峻岭就是大漠荒滩。从利益的角度,无利可图。多一片边疆,就多一块负担。

于是开封城里的士大夫,看到将军白发征夫泪,看到了花钱如流水,却看不到藏在大漠孤烟后面的另一种可能。

从整个中华文明的历史命运的角度来,边疆的价值其实远大于我们的想象。我今天带来了一本书,钱穆先生的《中国历史精神》。他里面提到了一个有趣的主张。当时是在抗战期间,很多人都在讨论战后的首都应该定在哪儿。钱穆说,应该定在西安。

哎,这跟当时人的常识不一样。本来,国民政府的首都就在南京,还都,当然也应该回南京。而且江南一带也是当时中国经济发达的地方。不在南京也应该在武汉啊。但是钱穆说:

江浙沿海一带,虽是今天经济文化之重要地区,一切人才集中,然而像一树繁花,已经开发到烂漫极盛之时,快该凋谢了。我们从历史教训上,早宜积极寻找新生命,诱导成新力量,决不当苟安姑息,只顾目前。

这话说的,站位非常高。说白了,江南的中国太繁华了,太成熟了,太没有变量了。如果中华文明想要另开一个局面,就需要新的文明变量,这个变量,在江南是肯定找不到的。必须到更荒凉、更边缘、更被忽视的地方去找。所以,钱穆说,大西北也许合适,所以建议定都西安。

钱穆的建议不见得对。但是他这段话的背后有一个非常深远的问题意识。他说,文化发展到某个阶段,一定会衰落。你看,西方文明就是这样,风水轮流转,从希腊到罗马,从西班牙葡萄牙到荷兰,从英法到美俄,一次次地上演大国崛起。而大国崛起的反面,不就是前一个大国衰落吗?

那中华文明有可能摆脱这种文明衰落的命运吗?钱穆说,有机会。你看书里的这段话:

中国则不然。中国地方大。黄河流域衰了,转向长江流域继起新生,只成为内部变动,大传统还是个中国。

魏晋南北朝是中国历史上衰乱的时代,一大批人移居到长江流域,一大批人去到辽东,一大批人分散至河西,文化政治传统中心的洛阳,正如一阵飓风的漩涡中心,空了,驯至铜驼荆棘,疮痍满目。但向四外奔逃出去的人,却在新环境里获得了新生命,慢慢转回来,再凝结,便形成隋唐的统一。只为中国地方大,经一次大变乱,人便向四面跑,旧文化移殖到新园地上,又产生出新生命。中国历史上每一次大乱,同时总留有几块干净土地,留作新文化的处女地。让旧的人才移殖,让新的生机萌动。

写的多好啊。几句话勾勒出来了文明生机不绝的历史轮廓。

那些为中华文明开拓出新边疆的人,那些在秦汉时代从中原往长江流域跃进的人,那些在隋唐时代从中土往西域迁徙的人,那些在宋元时代开辟海上丝绸之路的人,那些在明清时代从本土下南洋的人,哪怕只是在铜墙铁壁上凿一个小孔让我们看到外面的样子的人,哪怕只是出门走了走,并带回来全新消息的人,都是这个希望所在,机运所在。

请注意,公元1075年,我想讲的,可不仅仅是中华文明生机不绝的历史密码,整个人类文明,就是一场波澜壮阔的开疆拓土。

走出非洲的原始人,从中亚草原进入印度河流域的雅利安人,离开自己的城邦去往黑海沿岸的古希腊人,从半岛向外扩张成为中世纪知识灯塔的阿拉伯人,一路东进奔向西伯利亚的哥萨克骑兵,扬帆起航发现新大陆的航海家,坐上五月花号的英国清教徒,甚至,乘坐阿波罗号飞往月球的宇航员,这些离开熟悉和温暖,走入陌生和风险的人们,带来了文明的传播、交流与融合,过程中伴随着冲突、征服、压迫,甚至原有文明的毁灭。但不可否认,正是这些不断向未知领域拓展边界的群体,极大地塑造了今天世界文明的版图。

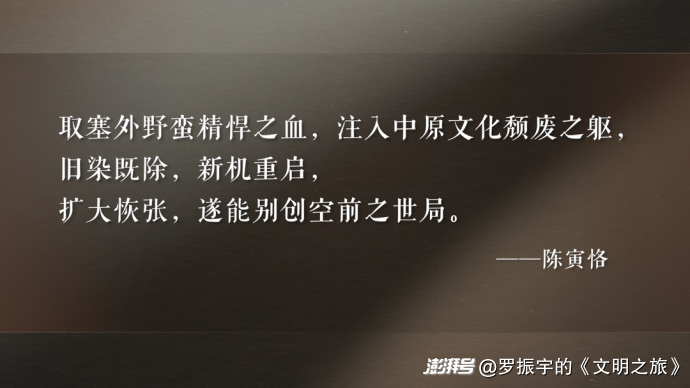

陈寅恪先生曾经说过:“取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局”。在书里,他说的是李唐王朝辉煌的原因,但这哪里局限在中华文明呢?

公元1075年,我领你在开封,拜望了因为熙河开边,此刻正春风得意的王韶。到了明年二月,他短暂的风光时刻就过去了。他被贬出了开封,从此再也没有回来。

我们下一年,公元1076年,再见。

致敬

公元1075年,我们说的是熙河开边,五个州的地盘,让大宋君臣时而欢喜时而忧。节目的最后,我想致敬1990年一件人类的一件微小造物——旅行者一号探测器,那一年,它已飞抵太阳系的边缘。在彻底告别家园、没入深空之前,它缓缓转身,为地球拍下了一张照片。对,就是这张著名的《暗淡蓝点》。在那张照片上,我们的地球,这个承载了所有帝王霸业、爱恨情仇、所有文明与挣扎的星球,只是一个微不足道的、悬浮在太阳光束中的——暗淡蓝点。

给你读一段著名天文学家卡尔·萨根的《宇宙》

我发现宇宙,宛如昨日之事。百万年来,人们的认知都局限于地球。直到我们这个物种历史最近的千分之一,也就是从阿利斯塔克时代至今的短短日子里,我们才不情不愿地意识到,人类居住的并不是宇宙中心,而是一个渺小脆弱的角落。地球漂流在永恒无垠的宇宙之海中,地球之外竟然还有上千亿星系,数十万亿的恒星系。我们鼓起勇气去星海之滨试了试水,发现海水与我们如此相契。我们身上的某种东西,认出宇宙就是家。我们由星尘所铸。我们的起源和演化与遥远的天体事件相关。探索宇宙的过程也是发现自我之旅。

致敬旅行者一号那个回望的瞬间。那一刻,人类历史上一切关于开疆拓土的代价和雄心、伤痛和荣耀,都被重新丈量。

参考文献

(汉)司马迁:《史记》,中华书局,1982年。

(宋)杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》,李之良校点,黑龙江人民出版社,2006 年。

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元) 脱脱 等 撰:《宋史》, 中华书局 ,1985年。

(宋) 王明清 著:《挥麈录》,上海书店出版社 ,2021年。

(宋) 蔡絛 著:《铁围山丛谈》 ,中国书店,2018年。

雷家圣:《宋神宗的军事改革与对夏经略研究》,花木兰文化实业有限公司,2024 年。

秦晖:《王气黯然:宋元明陕西史》,山西人民出版社,2020 年。

钱穆:《中国历史精神》,九州出版社,2012年。

李华瑞:《宋夏关系史》,中国人民大学出版社,2010 年。

祝启源:《青唐盛衰:唃厮啰政权研究》,青海人民出版社,2010 年。

程龙:《北宋西北战区粮食补给地理》,社会科学文献出版社,2006 年。

陈守忠:《河陇地区史地考述》,甘肃人民出版社,2006 年。

王战扬:《北宋西北边防统兵职官与军事决策研究》,西北大学博士论文,2019 年。

岳凯峰:《地缘政治视域下的北宋熙河地区蕃部研究》,西北师范大学硕士论文,2020 年。

崔红风:《北宋熙河路军事地理研究》,宁夏大学硕士论文,2016 年。

高路玄:《北宋熙河开边研究》,青海民族大学硕士论文,2013 年。

肖全良:《信息控制与边疆安全——以宋夏为例》,西北师范大学硕士论文,2011 年。

俞菁慧:《宋神宗朝西北缘边的土地政策与经略体系》,《中国史研究》2025 年第 1 期。

杨蕤:《<宋西北边境军政文书>地理信息杂考》,《历史地理研究》2023 年第 1 期。

方震华:《将从中御的困境——军情传递与北宋神宗的军事指挥》,《台大历史学报》2020 年第 65 期。

雷家圣:《北宋时期绥州的战略地位与宋夏关系》,《中国边疆史地研究》2020 年第 4 期。

林鹄:《从熙河大捷到永乐惨败——宋神宗对夏军事策略之检讨》,《军事历史研究》2019 年第 2 期。

岳凯峰:《军事对抗与信息沟通——禹藏族与宋夏兰州争夺战的展开》,《宋史研究论丛》第 31 辑。

廖寅:《一个“好战分子”形象的塑造——<宋史>王韶早期史揭秘》,《宋史研究论丛》第 30 辑。

雷家圣:《乾纲独断——由枢密院长贰的任用看宋神宗军事决策的特色》,《宋史研究论丛》第 26 辑。

黄纯艳:《“汉唐旧疆”话语下的宋神宗开边》,《历史研究》2016 年第 1 期。

黄纯艳:《宋神宗开边的战争责任与政治解说——兼谈古代东亚国际关系研究中的历史逻辑与现代话语》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2016 年第 6 期。

黄纯艳、王小宁:《熙宁战争与宋越关系》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2006年第 6 期。

还没有评论,来说两句吧...