2020年8月,电影纪录片《城市梦》在武汉首映,我作为特邀嘉宾参加了首映礼。这部纪录片的主角便是李成柏一家,其叙事非常符合主旋律,讲述了一个以暴力抗法开头,以皆大欢喜结尾的温馨故事。鲁磨路城管与小贩间的故事,当然要比电影镜头复杂。但电影所表达的千千万万个小贩的城市梦,以及城管为此付出的酸甜苦辣,却真实而有力量。中国城市化的速度和规模堪称世所罕见,“城管打人”事件此起彼伏。人们普遍将城市暴力当做是城市共同体失败的象征,但中国的城市街头并未成为滋生动荡的温床。鲁磨路就是一个隐喻,它虽然“粗鲁、磨人”,却充满生机与活力。

城市梦

城市暴力并没有统一的概念界定,其内涵随着城市暴力现象的不同表现而逐渐变化。20世纪80—90年代,“城市暴力”一词常见于媒体和政治言论中。90年代末期,“失序”或“城市不安全感”取而代之。后来,这两个词被束之高阁,继之而起的是“骚乱”一词。城市暴力可看作是一系列状况的混合体。它反映了城市管理溃败,人们对城市所代表的发展进步、“城市使生活更美好”等哲学内涵产生了怀疑。那么,城市共同生活是否可能?

在西方国家,城市暴力主要反映的是城市共同生活的失败,内含对现代性及国家权力的批判。城市社会生活以一种消极、起反作用的方式出现,反对商业精英所定义的变化、增长和进步。一些暴力事件被归于“公民不服从”范畴,它与其说是法律事件,还不如说是政治衰弱的征兆。骚乱看似是由某个特定事件为导火索引起,实则反映了城市居民对未来的不确定感和不安全感。

在早期芝加哥学派的城市研究中,其基本理论假设是土地表层统一、进入单一中心城市的权力相同、对空间的竞争自由,城市趋向发展为一系列同心地带。如同这一学派自称的人文生态学方法,城市化进程包含了诸多生态隐喻,如侵占、接替、隔离。那些蜕化区上的城市问题,并非空间危机的表现,反而是城市生活的典型产物,且它可以通过城市有机体的自我调整加以应对。因之,“在城市环境中,每一种谋生手段,甚至包括乞丐的行乞,都带有职业的性质,秩序的性质”。

只不过,20世纪60年代后期席卷全球的都市危机,使有机体论隐喻表述的局限性暴露无遗,这一局限既忽视了阶级结构,也忽视了资本主义的特殊性。在空间政治理论看来,这次都市危机是一个更具普遍性的空间危机。因为,城市空间不仅是资本主义生产的场所,还是资本主义生产关系的产物。资本主义生存以争夺城市化空间为核心,城市问题的本质是城市权和空间正义问题,“既得利益者谋求长治久安,弱势群体则谋求更大的控制权,通过空间的社会化生产满足自身根本需求”。在城市结构性矛盾始终存续的情况下,城市经济和政治均服务于城市精英,街头问题的本质是城市精英对弱势群体的空间争夺。城市精英依靠土地和不动产,构建了城市增长机器,并通过法律、行政等复杂的官僚机器构建“无人统治的系统”。西方城市的一些治安策略,如“零容忍”、社区警务等反暴力行动,是一种纯粹“客观的”、系统的、匿名的暴力,它所激起的民众的反应也是没有目标的,仅仅是恐惧的自然流露而已。

在21世纪初的中国,一方面类似的城市暴力事件不断见诸媒体,城市治安问题和城管执法冲突等事件层出不穷,另一方面,城市安全指数大幅度提升,人们的安全感和满意度不断提高,两者构成了显著的悖论现象。可见,此类城市暴力事件并非指向城市的不安全感,恰恰相反,它反映了城市中的特定群体关于城市空间利益和观念表达的一种方式。暴力实施者面对的不是抽象的官僚系统,而是可以轻易锁定的特定对象,官僚系统也可以迅速作出回应。可以说,零星的此类暴力事件只是街头秩序生成过程中激起的涟漪。更多情况下,街头平静如水,各群体自有生存之道,亦有不言自明的相处规则。因此,此类城市暴力只是在否定某个具体对象,而不是对城市经济和政治体系的否定,某种意义上,这甚至是城市既得利益者对城市共同生活的期待。

当前,城市街头仍将是城市问题的藏身之处。不同人群、观念、利益将在街头集结,在城市空间寻求容身之处。自20世纪90年代以来,在以经济建设为中心的理念指导下,以及经营城市的具体策略下,中国城市具有了鲜明的“增长机器”特征。继而,城市管理也服务于经济发展这一目标。客观而言,这一城市定位是由城市发展规律所决定的。

然而,鲁磨路的案例分析显示,一种更具包容性的城市治理理念成为了普遍共识,并内化成为街头行政的“日常”。比如,疏堵结合、柔性执法,已经成为市政部门的共同取向。就鲁磨路的案例而言,街头的确是都市问题所在,它是非正规经济乃至地下经济的消纳场,亦是边缘人群的避难所,某些时候还是城市暴力的滋生地,它们会以某种空间形态出现。鲁磨路看似混乱不堪,却充满活力,它并非城市退化区,而是一个充满各种可能性的“违规”空间。鲁磨路也许是中国城市街头形态的典型代表,其空间形态不可避免地受“城市增长机器”的支配,却同时伴随着包容性的城市治理逻辑,是不同群体的共享空间。

人们之所以能够在街头各得其所,不仅是城市政治经济结构的产物,还是街头行政的结果。空间在社会和政治的每一个级别和环境中,从人们的亲密接触、环境的小策略,到掌控全球地理政治、资本主义危机的一再出现,始终有很强的塑造力。在这个意义上,空间的政治概念不仅包括国家、城市、村落等宏观地理空间,还应该包括家庭、学校、街道等日常生活的微观空间。

权力被视作可以分配、排列、同化、整理和混合一系列力量关系的机制,正是通过“权力的技术学”,街头空间实现了可治理化。通过街头行政子系统,政府权力被重新排列组合,使之更适合街头环境。具体而言,制图术和亚正式社会控制体系使得那些秉持理性化精神的兜底部门被微小的技术重新组织,并使街头空间被有效规训。

街头行政在形塑社会的同时,也制造了反规训体系。权力实践的微小技术程序生产了“规训”区域,并使之到处扩张。但与日常生活细节相联系的大量战术改变着这些技术程序的功能,它们在玩弄规训的机制,形成了组织社会政治秩序的无声的过程的对立面。在“猫鼠游戏”过程中,城管的每一个行动策略都会激起小贩的响应性行动,他们之间的行动图示是相互匹配的。

街头是城市治理的核心地带。在现代城市,街头不仅具有交通功能,更是商业、交往、休闲的主要场所。在政治生活中,街头也因其作为政治和社会变革的策源地而具有独特地位。人们习惯于以现代秩序观为参照,以为在街头空间中,国家与社会之间有泾渭分明的界限。但从鲁磨路的田野观察看,街头行政并不遵循由法律法规事先划定的界限,城管和小贩双方在共同制造“违规”现象。街头隐藏的灰色秩序说明,中国城市其实是一个包容性极强的社会空间。

如今,街头不再是由街坊邻居构成的熟人社会,而是一个流动的社会,一个由陌生人构成的都市社会。在典型的都市社会形态中,复杂的社会分工、社会分层和职业结构,使得个体之间的依赖性凸显;高度的社会流动和人际关系的匿名化,使得社会充满异质性。但在灰色秩序中,街头容纳了不同职业和阶层的群体,他们脱离了传统社会控制,也依赖于正式制度,却建立了复杂的社会网络。灰色秩序并非终极秩序,相反,它一直处于流变之中,包容了多元理念,平衡了各个群体的城市权利,兼顾了街头秩序和活力,为都市生活提供了缓冲空间。

街头秩序

本书将“街头”视作一个特殊的城市空间。城管本质上是一个空间实践过程,其本意在于通过可治理化的技术,将街头空间纳入国家权力的规制之中。反过来,这一技术也在为在街头寻找机会的不同人群提供可能性。因此,街头的空间特质和治理形态之间的平衡是一个辩证过程,形成了街头行政的常态化策略,以及“猫鼠游戏”和灰色秩序等社会过程。“猫鼠游戏”建构了“街头”社会空间,但街头也为“猫鼠游戏”提供了游戏场。小贩总是秉持着生存逻辑、安全第一和利益最大化原则,而城管则秉持着严格执法、为人民服务和避责逻辑,这些价值观相互交织,共同制造了“违规”的空间,形塑了灰色秩序。

街头秩序是空间实践的产物。“空间就是一个被实践的地点,地点是一种关于位置的瞬间地形,一旦我们将方向矢量、速度大小以及实践变化纳入考察范围,空间就产生了。在行人踏入街角空间之前,街角只是城市规划中效率不高甚或无用的人行通道,或是在几何学意义上的不规则的空间形态。然而,一旦人们乐于踏进街角,并经常使用它,它就转变成为独特的空间形态,成为一个有用的、但主要是供人们驻足停留歇息的休闲场所。

街角空间的“意外”存在,体现了普通人的日常生活实践与城市精英的某种对话。在城市精英的设计中,休闲也是城市设计的产物,只有那些宽阔整洁的广场,甚或高端大气的室内空间,才是供市民休闲的合适场所。但是,对于普通的行人而言,休闲是日常生活中无意识的产物,那些随时随地可用的街角空间,才是更为合适的休憩之地。如此,街角在不经意间成为更为宽泛意义上的社会关系的阐释对象。这一点,尤其表现在“街角社会”的生成与演化上。

从怀特发现“街角社会”开始,街头便与贫穷、边缘、暴力等城市问题相联系,它被看作是失败者的避难所。“在街角,公共虚构支持的价值系统,与全社会的价值系统一起,促成了一个矛盾、相互冲突、似是而非的世界”。可见,街角社会既包含了边缘人群占有、利用、行走、驻足于街角、小巷、走廊、广场等地点的空间实践,也隐藏了贫富分化、种族矛盾、经济危机等城市问题——街角社会既生产了城市问题,同时也以之为前提。鲁磨路每天都上演着“猫鼠游戏”,看似杂乱无章,却隐藏着深刻的街头价值观。

街角是非正规经济的生产场所。小贩经济是非正规经济的主要承载方式,承接了正规经济乃至于全球化的大市场,没有小贩机动灵活又方便的零售活动,城市生活质量将大大降低。人们普遍认可小贩自食其力的正面意义,尽管对其经营活动游离于工商、物价、卫生等部门的监管范围之外也颇有看法。而一个成功的小贩,不仅需要具备一定的生产、销售技能,还需要敏锐的市场嗅觉,能准确把握特定区域的潜在客户及其活动规律、消费需求,还要能够有效规避法律风险。简言之,选择一个好的街角空间,是一个小贩成功融入城市体系的重要标志。在这个意义上,街角是城市生活的典型产物。城市建立在劳动分工和职业专业化基础之上,不仅城管是专业化的职业分工,小贩也是如此。小贩并不是一个可有可无、没有门槛的职业,它在城市体系中有其特定的位置——找一个合适的街角,为城市居民提供多样的零售服务,从而提高城市居民的生活质量。

街角社会被认为是城市问题的主要表征。一个好的城市体系,是由家庭、社区、街道、单位等元素组成的有机体,家庭是社会的细胞,每个人都应归属于家庭。因此,无家可归者流落街头被视作一种社会问题。事实上,街角社会所容纳的社会关系甚为复杂。它指向一些由“失败者”所构筑的社会环境,身处其中的人可能介于稳定而向上移动的中下层工人和被遗弃的人、游民之间。这些“失败者”很清楚自己在社会分层中向上流动无望,也固于社会地位、教育、文化等原因无法找到稳定而正式的工作,只能走向街头通过打零工自谋生路。但是,他们并未放弃社会责任,仍然把“养家糊口”视作其理所当然的责任。

街角社会还可以指向一种由一些越轨者所塑造的亚文化。“街角青年”的社会活动集中于某些街角地带及其邻近地区,他们在其年龄组里处于社会的底层。这个亚文化的突出特点是,“帮”在街角发展起来并且非常引人注目地在那里持续存在,街角青年在“帮”内有固定的位置,并据此开展社会交往。在这个意义上,街角青年是违法犯罪活动的主体,街角社会往往是一个地下世界,是一个游离于城市主流生活的“城中城”。街角还通常是乞丐、流浪者、残疾人、赤贫者等真正的弱势群体所组成的底层社会。在这个底层社会中,奉行一套与主流社会秩序有所差异的运行规则,人们或自食其力不受怜悯,或运用“弱者的武器”反抗主流秩序,形成了与国家政治有千丝万缕的关系却又有一定独立性的底层政治逻辑。在城市问题的视域中,人们通常对街角社会持一种同情性理解的态度,并将之作为社会改良的证据。鲁磨路在野蛮生长的过程中,街角青年、团伙组织与底层群体产生了激烈碰撞。但他们一旦试图和街角社会融为一体,他们就不是地下世界。恰恰相反,他们都主动接受官方和半官方的监督,相互之间保持密切合作。某种意义上,街头从未脱离国家监控视线,人们需要从街头获取资源,参与街头空间的可治理化过程,希望街头兼容秩序与活力。

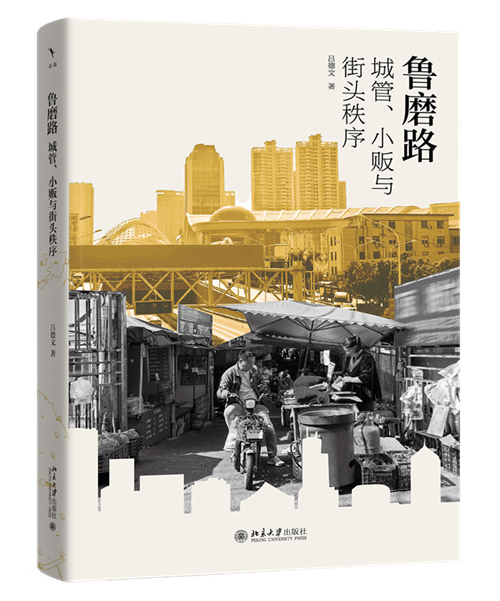

本文摘自《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序》,吕德文著,北京大学出版社2025年7月。澎湃新闻经出版方授权发布。

还没有评论,来说两句吧...