世界茶叶看中国,而在中国茶叶产量最大的云南省茶叶历史版图上,西双版纳声名显赫。

作为北纬21°上的绿洲,西双版纳是中国热带生态系统保存最完整的地区,有着“地球绿肺”的称呼,孕育出独特而浓郁的热带风情和傣族文化,也造就了集世界茶树原产地、普洱茶发祥地、茶马古道源头于一身的茶叶之都。

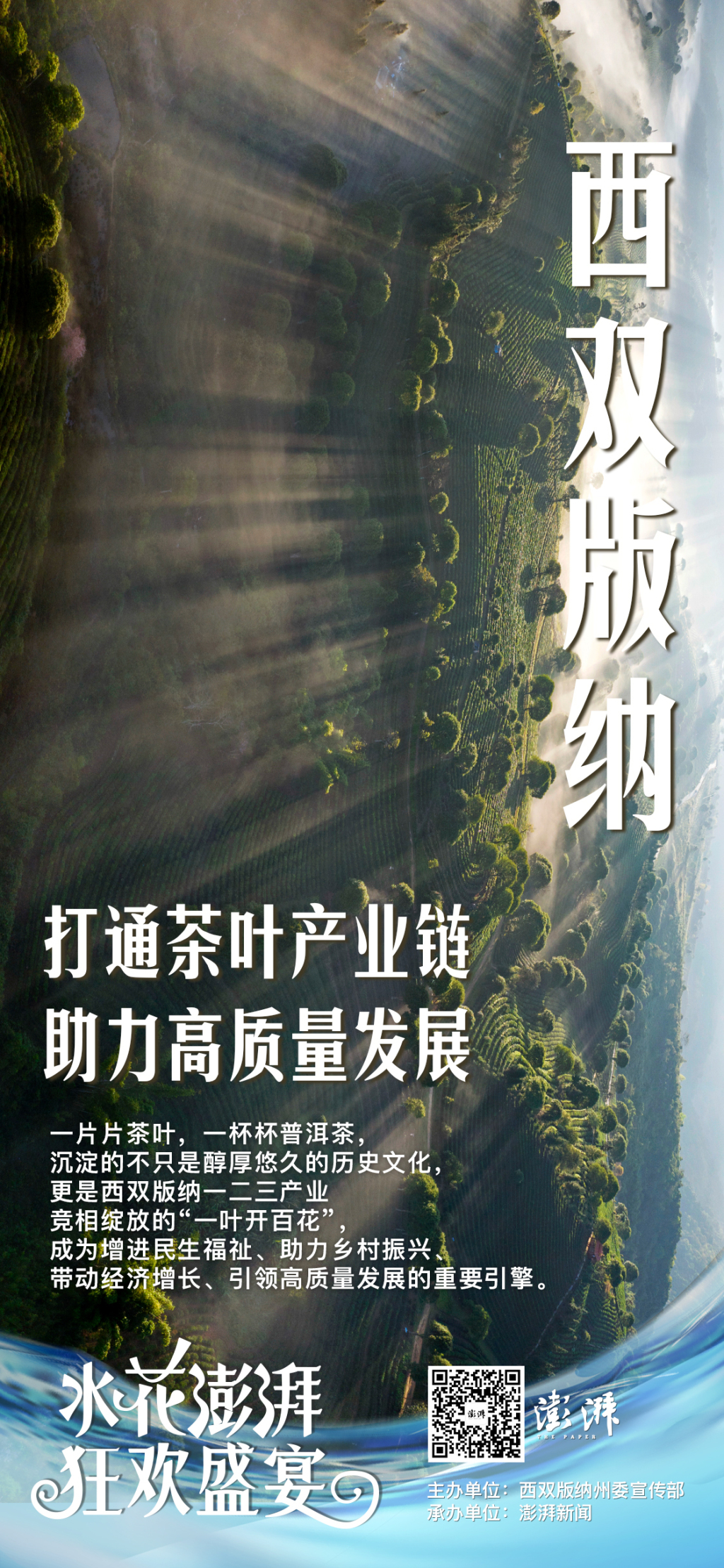

西双版纳十二古茶山之一的巴达古茶山掩映在晨雾中。 陈燕 摄

一片片茶叶,一杯杯普洱茶,沉淀的不只是醇厚悠久的历史文化,更是西双版纳一二三产业竞相绽放的“一叶开百花”,铸就一个500亿级的大产业,成为增进民生福祉、带动经济增长、引领高质量发展的重要引擎。就在5月19日发布的《2025胡润中国茶业百强县》榜单上,西双版纳州勐海县排名第二位,仅次于“中国乌龙茶之乡”福建省安溪县。

当前,西双版纳州以产业化、规模化、标准化、品牌化为方向,做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章,推进茶产业一二三产融合发展,擦亮西双版纳普洱茶“金字招牌”,助力西双版纳州冲刺GDP千亿大关。

01.得天独厚茶产业

500亿级茶产业,是如何炼成的?

百亿级、千亿级产业,是衡量一地产业竞争力的重要指标。放眼中西部各大地级行政区,将汽车、电子等成熟制造业做成千亿级的不在少数,但能将与自然生态息息相关的绿色产业打造成500亿级的,可谓凤毛麟角。

西双版纳州就是佼佼者。公开信息显示,云南是中国茶叶第一大省,种植面积、产量、有机茶园面积均居全国首位,茶全产业链产值超过1500亿元,其中西双版纳州占了500亿元左右,约占云南全省的三分之一,堪称名副其实的云茶重镇。

西双版纳十二古茶山之一的攸乐古茶山如同仙境。 薛云 摄

5月19日,《2025胡润中国茶业百强县》发布,福建安溪、云南勐海、湖南安化、福建福鼎和广西横州位列前五名,其中勐海即隶属于西双版纳州。在这个榜单上,云南省上榜14个县域,位居全国第一,其次是湖北省13个、福建省11个。胡润集团董事长兼首席调研官胡润说:“去年中国茶叶产量超过370万吨,占全球总产量的一半以上。同时,茶产业与文化旅游的深度融合正在成为新的增长极。”

任何一座城市,支柱产业的诞生与成长壮大,都不是一日之功,既得益于资源禀赋、地理区位形成的先天优势,也依靠前瞻性规划和政策布局带来的后天支撑,更离不开一二三产业融合构建的全产业链竞争力。

早在汉代,西双版纳就已有种茶饮茶的记录,距今已有近两千年历史。自唐宋以来,茶马古道的兴起,将普洱茶从云南高原送往世界各地。及至清朝,勐腊的茶山更因出产朝廷贡茶而声名大噪,西双版纳的众多古茶山自此成了正宗普洱茶的代名词。

勐海县一家茶厂用传统技艺生产普洱茶。 视觉中国 图

时至今日,西双版纳仍旧是我国古茶树、古茶山最多的区域之一,坐拥攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、易武、小勐宋、南糯、贺开、勐宋、布朗山、巴达十二古茶山。

得天独厚的光热水土条件,世界上种质资源最多的茶树基因库,积淀千年的茶文化底蕴,让西双版纳的茶产业从一开始就站在高起点之上。

胡润集团董事长兼首席调研官胡润介绍,云南省勐海县能排名《2025胡润中国茶业百强县》第二位,就与当地得天独厚的古茶树资源有关,是生产高品质普洱茶的优质原料,大益茶就是以勐海县为核心。

改革开放以来,随着茶叶购销政策、流通体制改革持续推进,我国茶产业迎来飞速发展期。早在上世纪八九十年代,云南就将茶作为富民、富县的特色支柱产业予以打造,近年来进一步将云茶产业升级为高原特色现代农业重点产业,从“茶叶大省”向“茶叶强省”一路迈进。

作为普洱茶核心产区的西双版纳,更将茶产业作为全州经济发展的重要支撑。近年来,面对茶文化、茶产业、茶科技融合升级的大趋势,西双版纳以古茶树资源保护利用、绿色和有机茶园建设等八大工程打造“西双版纳普洱茶”品牌,茶产业跃升为500亿级大产业。

西双版纳古茶树众多,采茶是爬到树上采,这和国内其他很多地方不同,图为茶农在巴达古茶山采茶。 李芳 摄

如果茶产业停留于传统农业,茶叶种植固然能随着农业技术进步而提升,但面积再大、产量再高、价格优势再大,单一产业能创造的产值也是有限的。不过,茶产业以生态为基、以文化为魂,市场遍布全球,受众极其广泛,天然就有横跨一二三产业的潜力,具有极强的产业链延伸潜力。

近年来,西双版纳持续推进普洱茶产地标志化、品种标准化、企业品牌化、产品绿色化、消费便捷化,以一二三产业融合为方向,推动茶产业“接二连三”,打通从茶叶种植、精深加工、茶文旅融合为一体的全产业链体系,做大品牌知名度,做强产业综合能级,做大产业及龙头企业矩阵。

可以说,产业化、规模化提升了茶产业的竞争力,标准化、品牌化则做大了普洱茶的知名度。借助绿色引领、品牌赋能、创新驱动、文化铸魂带来的乘数效应,西双版纳得以向着茶产业链“微笑曲线”两端不断延伸,将茶产业从一个不足百亿级的传统产业打造成为500亿级的富民强州的支柱产业。

星空下的西双版纳十二古茶山之一的贺开古茶山。 刀俊云 摄

过去40多年来,西双版纳既做大了茶叶产量,也做强了产业竞争力,在壮大经济实力的同时,也为乡村振兴做出重要贡献。

公开数据显示,1978年到2024年,西双版纳茶叶产量从2500多吨一路攀升到超7万吨,精制茶产量从1378吨增加到2万多吨,综合产值从不足1亿元跃升到500亿元左右,形成一个惠及40多万茶农、600多家加工企业的富民强州的大产业。

今年是西双版纳普洱茶高质量发展三年行动计划的收官之年。根据规划,2025年西双版纳普洱茶全产业链综合产值将突破500亿元,这一目标越来越近了。

02.茶文旅融合经验

茶文旅融合,西双版纳做对了什么?

与普洱茶一样,文旅同样是西双版纳颇负盛名的城市名片。在刚过去不久的2024年,西双版纳吸引全球7000多万人次打卡,旅游总花费超过1000亿元,“有一种叫云南的生活·一种‘象’往的幸福”的品牌深入人心。

西双版纳茶农在晒茶。 视觉中国 图

西双版纳文旅产业持续壮大的背后,得益于老牌网红城市将“泼天的流量”持续转化为“旅游留量和经济增量”,也离不开“以文塑旅、以旅彰文”、抢抓文旅融合的时代机遇所释放的乘数效应,茶文旅融合正是西双版纳做大文旅产业和茶产业的共同抓手。

早在2016年,农业部出台《关于抓住机遇做强茶产业的意见》中提出:“发展新型业态,引导茶产业与休闲、旅游、文化、科普教育、养生养老深度融合”。2021年,农业农村部等三部委联合发布《关于促进茶产业健康发展的指导意见》强调,推动茶产业与文化、旅游、教育、康养等产业渗透融合,培育新产业新业态新模式。

面对茶文旅融合的时代大势,集茶产业、文旅产业双重优势为一体的西双版纳州,走在探索的最前列。

近年来,西双版纳将文旅融合提升工程作为助推普洱茶高质量发展的“八大工程”之一,提出打造一批特色茶文旅康养融合示范项目,开发茶山旅游资源,打造名茶山名茶寨普洱茶主题乡村旅游,建立普洱茶名茶山名茶寨村史馆,推出非遗、茶旅线路等。

西双版纳茶农在十二古茶山之一的攸乐古茶山采茶。 刘梅 摄

以西双版纳州景洪市大渡岗万亩茶园为例,据西双版纳发布介绍,这里有规模为65246亩的世界最大集中连片的万亩茶园,海拔1300—1460米,冬暖夏凉,四季如春,山山相连,路路相通,片片相接,四周为原始森林环抱,形成云、山、雾、茶、路、村为一体的茶园奇观,大渡岗乡因此成为中国普洱茶第一乡,荣获“中国美丽茶园”等称号。2021年,大渡岗乡茶产业综合产值6.19亿元,茶产业收入占村民家庭总收入的84%。

每一个初到西双版纳的人,既为生态的高颜值而流连忘返,也为丰富多彩的民族文化所赞叹,更为“越陈越香”的普洱茶文化所陶醉。普洱茶文化、民族文化与绿色生态无缝融合,让西双版纳的茶文旅融合之路越走越宽。

与一般旅游城市相比,且不说西双版纳的古茶树、古茶山本来就是极其稀缺的旅游元素,普洱茶的浓郁香气、茶马古道的历史底蕴、人与自然的和谐共生,更为旅游增添文化厚度和体验深度。

日前,西双版纳召开十二古茶山乡村休闲度假游线路产品推介会,以古茶山风光为底,以普洱茶文化为核,以休闲度假游为主,突出沉浸式茶文化体验,将西双版纳十二古茶山村落用旅游线路串联起来,推动古茶山一二三产业融合发展。

西双版纳十二古茶山之一的易武古茶山将品茶融入旅游体验。 刘梅 摄

与其他产茶大市相比,西双版纳是多民族融合之地,不同的风俗习惯、生活方式和文化传统与普洱茶相结合,形成各具特色的种茶、制茶、吃茶、祭茶、护茶的文化。浓浓的地域和民族特色,恰是茶文旅融合的竞争力所在。

近年来持续出圈的易武斗茶大会,就是将茶文化与地方民俗、民族特色相互融合的产物。当地通过“采茶大赛”“制茶大赛”“斗茶评比”以及“茶文化市集”“云南民歌茶歌会”,通过论茶、品茶、祭茶、斗茶、寻茶,全面展现贡茶之乡的底蕴,推动普洱茶持续出圈。

茶文旅融合,既为一二三产业的深度融合创造了更大空间,也拓宽和延伸茶产业、文旅产业的边界,培育出新的经济增长点。当前,西双版纳以打造新古六大茶山一二三产融合发展示范区为突破口,加快布局实施一批“茶旅”“农旅”“林旅”“康旅”深度融合精品文旅项目,大力发展森林探险、生态旅游、跨境旅游、乡村旅游、研学旅游、康养旅游。

西双版纳告庄西双景星光夜市是文旅发展的一张名片。 视觉中国 图

茶以草木之微,承载着文明和文化的磅礴之力,寄托着人们心目中的“诗和远方”,更成为兴农富农、强县强州的重要产业载体。西双版纳在抓住茶资源“先天优势”的同时,更注重茶文旅融合的“后天发力”,全方位唱响普洱茶品牌。

03.西部边疆发展样本

西双版纳,离千亿GDP市州有多远?

茶产业、文旅产业齐头并进,正是西双版纳经济实力、产业竞争力与日俱增的缩影。过去5年来,西双版纳州连续跨越4个百亿级台阶,GDP总量从500多亿元跃升到900多亿元,离千亿GDP市州只有一步之遥。

千亿GDP与沿海城市相比并不算多,但如果放在西部边疆的背景下,再考虑到西双版纳州仅辖一市二县、常住人口仅130多万,这个数字又显得极为不易。

这一成绩的取得,既得益于西双版纳文旅康养、普洱茶、天然橡胶等优势产业的蓬勃发展,也与傣医药、低空经济等新兴产业的崛起成势不无关系,同样受益于中老铁路贯通、口岸经济扩容带动的开放红利。

西双版纳景洪市市区有着现代化的城建。 视觉中国 图

说起西双版纳,最为人所熟知的,除了大叶种茶的原生地、普洱茶的故乡外,还有中国第二大天然橡胶生产基地、中国最美绿色休闲旅游名城等名号。每一个响当当的标签背后,都是潜力巨大、竞争力一流的产业。

目前,西双版纳已形成以文旅康养、天然橡胶、普洱茶、口岸经济、生物医药(傣医药)、热带水果(坚果)、数字经济为代表的七大重点产业,到2025年全产业链产值(进出口货值、旅游业总花费)有望突破3000亿元。

传统产业“迭代升级”、新兴产业“先人一步”、未来产业“抢滩登陆”。与东部地区相比,西双版纳优势和短板都相对突出,在培育发展新质生产力方面自然不能贪大求全,因地制宜,发挥比较优势就成了关键。

茶农在西双版纳十二古茶山之一的南糯山古茶山采茶。 黄胜三 摄

对此,西双版纳充分利用自身的民族特色优势和资源优势,结合省市科研机构等创新资源,将新兴产业落脚在傣医药产业,并将未来产业重点布局于生物科技、绿色能源、低空经济等发展方向。

西双版纳产业竞争力提升的背后,离不开区位优势重塑带来的助力。近年来,随着中国与东盟关系日益密切,中老铁路开通,泛亚铁路倡议逐步落地,西双版纳从传统的交通末梢,一跃成为中国面向东南亚的桥头堡和交通枢纽。

被誉为“超级工程”的泛亚铁路,中线正是从西双版纳穿越国境,经老挝连接泰国,一路直抵新加坡和马来西亚,将我国高铁网与东南亚铁路网串联起来。借助这条超级网络,西双版纳对内连通京津冀、长三角、大湾区、成渝等城市群,对外辐射老挝、泰国、柬埔寨等7个“一带一路”沿线国家,通道优势极为显著。

西双版纳大力发展茶产业,成为乡村振兴的助推器,图为十二古茶山之一的倚邦古茶山和山中乡村。 汤宇晖 摄

事实上,西双版纳不只是有跨境铁路,还坐拥景洪港、嘎洒国际机场、打洛口岸、磨憨口岸、关累港、勐满公路口岸等七大国家级对外口岸,成为全国唯一拥有“水陆空铁”国家级对外开放口岸的民族自治州,也是西南地区最大的开放高地之一。

正因为交通区位独特、生态环境一流、战略地位突出,西双版纳被赋予建设“民族团结进步边疆繁荣稳定示范区、生物多样性保护绿色高质量发展转型创新区、云南辐射南亚东南亚世界旅游名城和现代化口岸城市”的发展目标,担起共建沿边城镇带和内外联动、双向开放的重任。

向上积极响应国家战略部署,对内纵深推进产业转型升级,对外全面增强内引外联开放效能,同时将生态优势转化为产业优势、将区位优势转化为开放优势、将政策优势转化为发展胜势,西双版纳州正在走出一条高质量发展的跨越之路,为中西部边疆地区探索发展经验。

海报设计 郑达咖

海报设计 郑达咖

海报设计 郑达咖

还没有评论,来说两句吧...