亲历者:郭翠花

访谈人:赵丽敏

访谈时间:2022年2月23日、8月11—12日

访谈地点:山西省繁峙县下小沿村郭翠花寓所

访谈整理:赵丽敏

郭翠花(右)接受访谈

亲历者简介:郭翠花,女,1937年出生,山西繁峙人。1944年开始读书,1952年完小毕业。毕业之后分别在上浪涧、下小沿村、西沟村和前所村等地民办学校担任代课老师;1958年成为正式教员在柏家庄任教;1962年根据上级关于“精兵简政”和“村校公办转民办”的工作部署,结束了教师职业生涯,此后全身心务农。

一、婆家供我读完完小

我出生在一个贫苦的家庭,几辈都是农民。爷爷奶奶主要的收入来源是庄稼。父亲是看水库的,由于工作的性质,长期下水,身体严重受损,在我9岁时就已去世。姥爷一开始是照看庙宇,后来在地主家干活,成了一名长工。我的母亲是一个地地道道的(农村)妇人,在的印象里,她有干不完的活和使不完的力气。我的丈夫是一个孱弱的病人,几乎每天都是生病的状态,家里的农活都需要靠我一个女人。当然,他也是一个有责任 心的人,当时公社让他负责喂养牲口,他一直很尽心尽力,以至于家里的事务难免会顾及不到。我有一个姐姐和一个弟弟,我姐也是个苦命人,她在襁褓中就有了夫家,原因是我父亲赌博输了12块,便将我姐抵了出去,她26岁时因病去世;我弟弟读了高中,是一名工程师,在地质队上班。

我5岁时就有了婆家。当时是因为我父亲和我二叔闹意见,我母亲也牵连其中,气不过,就带着我俩姊妹去了亲戚家,没办法就“出口”,但我父亲却没有和我们一起。我母亲带着我们去了我姑姑家,姑姑觉得我母亲一个女人带着两个孩子太可怜,不让“出口”,说是给我找个婆家,可以缓解当时的困境。于是,姑姑做媒人,5岁的我隐瞒成6岁才说好了这门亲事,当时的婆家是一个半地主半富农的家庭,也因此我们有了20块的银元可以换取粮食过日子,后来是我爷爷又把我们接了回去。

我8岁时开始读书,是在一个本家爷爷的私塾房里读的,他是五服内的爷爷。因为我父亲和爷爷都不识字,父亲见我灵,就想供我读书,为的是以后在外买东西的时候,用粮票我可以看得懂,也能花得出去。那一年也正是我记事最清楚的时候,虽然是抗战时期,我们村还可以断断续续地读书,但日本人一来我们就要立马放下书本躲起来。我虽然没有和日本人正面对视过,但我见过他们。有一次日本人傍晚来我们村,村里的信号旗一倒,我们全村的人都躲在窑洞的房檐下,我当时想去厕所,父亲拦住我说:“你可别出声,要不然就把你抓走了。”夜晚的刀明晃晃的,只看到日本人拿着长刀牵着大狼狗,在东梁上走着,到处寻人,当时我也害怕极了,顿时就没有了什么尿意;我还记得母亲和我说过,她当时头疼得厉害,日本人扫荡的时候还给了她一颗药——这就是我印象中的日本人。当然,我们普通农民都躲在一起,村里大地主家的房子大,就能躲在自己家。

在我9岁时,父亲去世了,母亲却只有32岁,大姐13岁,弟弟4个月大。一大家子没有办法生活,依靠我姥爷帮忙种地干活,才解决了一些生活上的困境。我也一直以半农半读的形式上学,上午去学校读书,下午去地里干活。我们那个年代,比我年纪大的富家小姐还会裹小脚,我们这种在地里干活的农民,裹小脚不方便干农活(就没裹),何况我父亲已去世,更是没有人管这些事。当时我们整个班级穿的都是带补丁的衣服,以大裆裤为主,男女都差不多,只有地主家的孩子穿得比我们好看点。但吃食都是一样的,个人掏粮食上学,莜面、小米、土豆等,早晨和中午是一人一碗小米,之后有了共产党才有了大米。读书最开心的时候就是冬季,可以不用务农,读一冬天的书。这个时候读书是没有数学这门功课的——后来读了完小才有了数学——只有语文,我记得我们主要的读物是《三字经》《百家姓》和《千字文》。抗战时期的书有两个版本——日本人的书和共产党传授的课本,先生传授知识时用的是我们共产党的课本,书本知识不再只是传统的蒙学读物,而是加入了一些基础知识,比如认识人的身体构造等。只有在日本人进村时,我们才拿着日本人的书装模作样。我记得有一次日本人搜东西的时候,在一个先生家里搜到了一箱子有关共产党的书籍,便因此判定我们先生是八路军,就把他的七间瓦房全部烧没了,他之后还坐过几年的大牢,我听说他坐牢的时候每天都是饥肠辘辘,两只手被绳子朝后捆住,饿得不行时就吃自己肩膀上棉衣里面的棉花,太可怜了。之后抗日战争胜利,新中国成立,当时日本人一进村,村中放哨的人就会把旗杆放倒,以提醒村民日本人来了,尽快躲避。农民翻了身,有了自己的土地,大家高兴得很。以前有日本人的时候,上一堂完整的课都困难,你不知道什么时候日本人就进村了,但新中国成立后不一样了,我们可以安稳地上完一堂课了。

我喜欢读书,看见别人念书就很羡慕,我想多学点知识,一直坚信知识可以改变命运。我读书的时候,先生当天布置的作业如果在学校没有默写完整,就回家继续。当时家里穷,舍不得点油灯,我就借着月光去背书,边背边用树枝在地面上默写,因为当时家里只有一床被子,我和姥爷用一个被子,夜晚的时候只能在心里默写,第二天就早早起床再背一次。我虽然记性差但很勤奋,即使农活再忙,老师布置的作业,我当天一定会完成。到了四年级的时候,我毕业考了第一名,考完小的高级小学阶段,也考了第一名。但是因为家里太穷,供不起一个女孩读书——我姐姐不识字,我算是幸运的了。母亲让我去找婆家供我读书,最后,由母亲卖了牛羊换了钱给我交学费,婆家提供粮食,就这样供我读了一年的书。当时没有衣裳穿,只能穿我母亲的,因为没有可替换的,晚上洗了,第二天无论是否晾干都要穿着去学堂,当时我年纪小,也没觉得什么,就是特别想读书。

我在柏家庄读的完小,完小学业的担子就重了,有四五门功课,其中自然科目是最容易学的。一个班级大概有五十多个人,班里的女生大部分都是本村的,像我这种外村来的女生很少,也很少像我这种家庭,既没有父亲,家又穷。虽然我家庭条件不好,但是我争气,学习好,一般都是第一名,写的日记和作文经常被老师夸奖,被刊登在学校的板报上,也曾担任过班长和纪律委员。完小毕业后我得了一场大病,四肢无力,没什么精神头,游离在生死边缘。但即使再病,家里也需要我这个劳动力,那时候没多余的钱治病,病了就死扛,以至于去放牛的时候我也没心思,就把牛绳捆在腰上,躺在草地上,由着牛任意拉扯走动。后来我二叔挣钱回来见我可怜,花钱给我治病,吃了几副中药,病情才慢慢好转。

二、教书撑起一个家

1952年完小毕业后我遇到了此生的伯乐——杨老师,在他的指引下,(我)在上浪涧村、后河村民办学校代课两年。1954年我结婚了,本可以不结婚,但我的良心实在是过不去,婆家也帮了我很多,人不能忘本呐!若婆家不供我读书,我哪有机会读完完小呢?做人不能忘记别人的恩情,何况人家的粮食来得也不容易。初结婚时我并没有考虑到我将要嫁的丈夫品行如何、将来是否会给我幸福,只知道他家供我读书一年,我需要去还恩情。我俩领结婚证的时候,知晓事件原委的村民都为我感到惋惜,因为我嫁的是一个孱弱的病人,他没有读完完小,我们常常会发生分歧,所以婚姻关系不是很如意。我婆婆见我是穷人家的女儿,并不喜欢我,我的丈夫又憨厚老实,性情软弱,分家的时候只给了我一些破烂家当,我和丈夫一人一个破碗,大女儿都没有碗,只能用盆吃饭,更别说分粮食了。生活所迫,我又捡起我的笔墨,去考了教师。那时候完小毕业就是有学问的人了,大多数农村人都不读书,我们村完整地读完完小的人很少。选拔教师的方式是考试,考语文、数学、自然、地理、历史。因为这个锅没锅、灶没灶的“穷光景”,我再一次站在那三尺讲台,才买得起锅灶,才撑起一个家庭。

我先在西沟村教了两年,又调到柏家庄、前所村教了一年,后又调回柏家庄,在柏家庄教了大概四年的时间,其中,柏家庄学校和前所学校是公立学校。在西沟村教书的时候,我教的是一个复式班,包括一至四年级。一开始我先教低年级,教完之后布置作业,再教其他高年级,以此类推。一般上午授课,下午指导学生(做作业),授课内容包括语文、数学、唱歌、美术和体育,一个星期上六天课,星期日休息。西沟村学校是村里大队办的,没有校长,当时整个学校就我一个老师,校长、教导员都是我,学校有什么问题就和我讲,因为它是一个小村儿。我教学很负责,村里的领导和村民都很关照我。学校的经费是由村里支持的,在这个学校教书不到两年的时间,我从未向村干部要过钱,也不会主动申请教学经费,因为那时候都穷,有困难咱就克服困难。

当时的教学环境很艰苦,三间窑洞房既是村里开会的地方,也是教学的地方,所以只有学生放学了村里才组织开会。当时教室没有桌椅板凳,只有炕头,也没有电灯,只有煤油灯。一年级四五个人,二年级三四个人,三年级三四个人,两条炕都坐不满,就这样零零散散地组成了一个复式班。书本是学校向上头汇报人数得到的。村里的干部都是有文化的,赶着条件好点,就让扩建学校,我也就跟着一起去修建学校。之后由于工作的调动,我去了柏家庄学校——去柏家庄学校是我和杨老师提出的要求,当时年轻,觉得自己是一个女人,不方便总和村里的领导联系,后来就把我调到柏家庄学校。那时候人与人之间的感情很淳朴,我走的时候村里都舍不得我走,学生和家长都来送别,很感人。

我教书多年,学会了“相面”。无论是乖巧的学生还是顽劣的学生,我都喜欢。如果这个学生比较调皮,就拿好言对待他;如果这个学生乖巧懂事,就拿知识教育他——要使对方式方法。有的老师会打学生,以此来管束学生,但我从不打学生,我会用话语去劝说。我记得,自己曾教过一个女同学,班里就数她最捣蛋了,谁都管不住,后来我任命她去当班长,她一开始还说“当不来”,后来我鼓励她说:“老师教你,你能当。”等放学了有两个学生就问我,她那么坏,为什么让她当班长,我就说:“她当了班长,首先要管好自己,才能服众,这样她就不捣蛋了。”当上(班长)后,班里有捣蛋的同学,她就会想办法,一下子就乖了。先生们都说:“这个老师有点东西了,能把这么捣蛋的学生抬住(管住),不容易。”我也去家访过,如果有学生不来上课了,我便要亲自去问问。我记得有个五年级的学生,家长也是没办法,家里有很多农活需要他帮忙,为了让他不落下功课,我专门去他家给他补课。

教书的时候,先生们都夸奖我教得很好,只是叹惜我是个女儿身,又离家远。村里人对我也很好,有什么食物便给我送来,虽然那时候也没什么好的或像样的吃食,村里人吃什么就给我送什么,比如油蛋(炸糕)、凉粉,但就是这样质朴的村民,才让人情味更真切。我不教书之后遇到过以前学生的家长,他家包了羊肉包子还问我吃不吃,虽然我不吃荤,但还是很感激他记得我。聊天的过程中我才知晓,原来我走后他儿子经常和老师打架,当时他也很关切地询问我为什么不教书了,也为我感到惋惜。有一个印象深刻的事情是,我生孩子回去坐月子的时候是另外一个老师代课,听别人说班里的学生就剩下两个了,但等我出了月子回学校,又是满满一炕的学生,我很欣慰。当时就有人问:“为什么她能够收留住学生?”

三、能教书已经是万幸

当时教师行业里的民办老师很多,大学校是学校雇佣你,小学校是村雇佣你。民办老师一般教较低的年级,代课工资是一个月18.5元,师范生毕业后代课是20元,编制老师的工资则是一个月24.5元。为了生活,我将刚出生的大女儿留给丈夫,几个月大的时候白天是她奶奶照顾,晚上是她父亲照看;一岁半的时候,我婆婆对孩子总是一副咒骂的嘴脸,我实在舍不得孩子那么小就受委屈,让我母亲帮忙照看,但我母亲也需要种地干农活,只能把她也抱着一起去庄稼地。北方的早晨比较冷,女儿也没什么衣服可穿,冻得两个脸颊都是红扑扑的,我最愧对的就是大女儿,她还那么小……虽然我婆婆对我不满意,觉得我一个妇人就应该留在家里相夫教子,但是她的儿子没有本事,也只能这样。1958年我成为正式教员,在柏家庄任教。柏家庄学校是一个公立学校,校长和老师由国家分配,它是一个大学校,村里人口众多,教室用的是之前“老财”的房子,东西院,很大,教室有桌椅,虽然没有电灯,但是这比西沟村的教学环境好很多,起码这是个堂。一年级有三个班,二年级有两个班,记不清三年级和四年级有几个班了,五年级和六年级都是两个班。刚开始教书的时候我特别开心,因为每月可以领24.5元。我的同事们发了工资就在一起“打平伙”,吃鸡蛋、吃鸡,我不和他们一起,我舍不得,我的工资还需要支付在学校的伙食费(一个月6元)、二女儿寄养在母家的生活费(一个月6元)和家里的生活支出。刚结婚的时候我也不是很想回家,因为我看到这个家就很苦恼,而且我教书习惯了,只教书便够了,不用操心农活。我记得有一年学校放假,我婆婆就不让我回家,起因是他儿子病情一直没有好转,觉得是我“方”了她的儿子,我也只能回娘家。

在柏家庄学校的时候,不需要我教授多个年级的课程,当时只教二年级的语文和数学,一年级太难管了,二年级已经“训练”出来了。一个班大概五十个学生,以前不用跟班教学,四年以来,一直教的是二年级。二年级的数学有小数点的运算题,语文主要以识字和默写为主。我的教学方式比较传统,比如语文课先是我读一遍,之后再让学生一起跟读,而后检查,检查的过程中,针对每个人的学习成果进行个别重新教授。布置作业时,语文主要以默写的形式并打分来判别学生的学习情况,遇到分数低的学生,一般会多教育他;若是学生表现好,成绩优异,那时候没有奖状或者大红花用以鼓励学生,只是将这些学生的姓名写在黑板上作为表扬。并且,衡量班级优秀与否是综合班级考试得满分的人数和来学校的人数(考勤)而决定,我的班级经常是优秀班级。大部分学生上课都很认真,课后我会和学生一起“捣鼓”,我虽然文化程度不高,但很热爱自己的工作,也很喜欢自己的学生,深受学生和家长的爱戴。

当时有政治劳动课,需要我们割草喂养学校里的猪。一般情况下,下午校长会组织我们去割草。在西沟村的时候不需要天天去,你教书就可以了,但需要管理学生的伙食,一天需要多少粮食,你要统计出来,和大师傅要讲清楚。教师吃饭也是有量的,一个教员有多少粮食,就去粮仓取,然后去登记。当时的24块钱就能过一个年,农民根本没钱,靠挣工分。那时候无论在大学校还是小学校,生活都很艰苦,一天给一斤粮,如果不够,下午给学生布置好作业后,我就和其他老师一起去野地里挖野菜,这样也算一顿饭。那时也恰逢三年困难时期,我记得当时太饿了,就和其他女老师摘着“柳毛毛”(柳树叶),问学校大食堂要了几个土豆,煮过之后拌着吃,有男老师在窗边看到后,边嚷着问我们要,边端走了这盆菜,我们当时既生气又觉得好笑,大家都是同事,就又重新做了一盆。那些岁月真的太苦了,什么都吃,地里拔的“刺柳柳、地柳柳、草籽籽”,都吃。学生来上课也饿,早晨可以吃烧土豆已经很不错了。当时的条件虽然艰苦,也不敢落下一堂课,生病了就去打针或者去寝室睡觉,但没有缺过一堂课,因为我自身的知识水平低,能教书已经是万幸了。

学校有十二个先生,其中有五个女老师,剩下都是男老师。女老师中有两个是本村配的代课老师,因为有点文化能识字,就来临时教书,剩下的都是正式教员。正式教员里其他老师的学问都比我高,都是师范毕业、简师毕业或者初中毕业,而我只是完小毕业。虽然我学问低,但是没有人歧视过我,我交际能力比较好,对待老师们都和善,所以和其他老师的关系都很好。我记得工作时遇到了一个简师毕业的好同事——简师就是那种读一到两年就可以毕业的师范学校——我文化程度低,经常和她讨教关于教育学生的问题和工作上的事,她很乐意帮助我。我的文化知识水平低,学过的书文少,古文更少,所以我认识的词语不是很多,教书的时候学校也会针对我们这些教员进行轮训,我记得我去代县轮训过,学习了大概四个月。我没有什么兴趣爱好,但我经常会看小说,工作的时候利用课余时间去读书是我最常做的事,经常在放学之后吃完饭便回到寝室看书,直到深夜。我看过《钢铁是怎样炼成的》《红楼梦》《三国演义》和《水浒传》等,这些都是其他老师的书,我借来看的,也正是这些小说让我的课堂丰富了起来。比如在上课之前,我会给学生讲一小段《钢铁是怎样炼成的》里的故事,以此调动学生的学习兴趣,当时学生们可“拥护”我了。

柏家庄学校的学生大多是本地人,高年级会有来自外村外乡的。学生留堂回家晚了,家长会来学校查看,也都比较通情达理。我们每天早晨七八点上课,上课之前老师都需要对学生点名,校长也要统计人数看谁没有来。有一次点名的时候,我发现有个学生没来,就去她家叫,她妈妈看到我说,我娃不能去学校,因为没有鞋子穿。当时是10月,北方已经有点冷了,我看到她穿的单裤、薄衣,赤脚没鞋穿,很心疼她,见她可怜,我就把我的袜子给了她,并嘱咐她将鞋子钉一钉还能穿,也不至于那么冷。我当时也很穷,没有多余的衣服,那双袜子虽然是旧的,但她也不嫌弃,她母亲很感激我。正是因为这样,柏家庄村村民对我的教学很认可,学校也比较看重我。当时我带的这个班,班里女学生不多,只有三分之一,中途也有退学的学生,其中两到三个是女同学,都是因为家庭的缘故选择不读书。我当时特别不愿意他们退学,这些学生对我很尊重,我也很喜欢他们。其中有一个男孩子中途要退学,我就耐心询问:“蛋哎(孩子),你怎么不念了?”他就和我说:“俺娘供不起。”知道这个情况后,我就把他的学费给免了。每个班级都有贫困生免学费的名额,我通过了解每个家庭的经济情况,向学校提出免除学费的申请,也是因为我对每个学生都负责,学生也很信任我,之后我“下放”的时候,学生都不情愿让我走。

1961年,郭翠花(一排左二)与柏家庄学校教师合影

四、“下放”成了庄稼人

我考取正式教员的时候,二女儿刚出生,工作和家庭无法同时兼顾,我没有办法继续喂养她,家里也没有奶水,只能寄养在养母身边,所以丈夫和婆婆一直不支持我去教书,怕以后女儿会埋怨我。当年我在柏家庄学校教书时,二女儿寄养的地方也在柏家庄。我心疼自己的女儿,学校里有什么稀罕的吃食(馒头、粥和菜),我便装起来留给她,我自己就吃点咸菜和粥。记得有一次养母说二女儿生病了还不听话,我就去她养母家看望她,早晨4点出发,七十多里地,没有交通工具,靠两条腿赶路,路上空无一人,还遇到了一个尾随的人,我走得快他也走得快,幸好最后甩开了。

我没有什么大的理想,工作后只希望可以摆脱贫困,让我和家人可以吃饱饭。但后来教员缩减,我被“下放”了,同时“下放”的还有其他两个代课老师。本来“下放”的是另外一个教师,但是他的社会网络较强,所以回家的是我。当时两个孩子没有人看管,我的丈夫听说我被“下放”了,就觉得我可以帮家里干农活,不愿我再出去教书,我没有遇到一个可以支持我的家庭。

1962年“下放”刚回来,后河村小学有个老师怀孕了,公社就让我代了几个月的课,工资是用怀孕老师的工资支付。下小沿村没有初中,后来才有的初中,配了六七个教员,这是公社分配的,平常也没有运动会或者其他文艺活动,全村以农业为主,不重视教育。我在下小沿村教夜校,主要是教民兵和妇女。在冬天没有农活的时候,或者是下午不农忙的时候参加过扫盲运动——村里文盲较多,都是念不起书的人——学生多则二十多人,少则几个。在妇联工作时,领导认为我教过书有文化,让我留在妇联,具体的工作便是和公社其他妇联工作人员一起下乡,检查某一处的卫生和土地耕种情况。而工分是依照你是否开会(而定),一般劳动才有工分,我在妇联工作了大概有三年,之后便成了一个真正的庄稼人。哎,后悔呀!

郭翠花在下小沿村居住的窑洞

我对男孩女孩都一样地疼爱,我的五个儿女都很乖巧懂事,放学了就会帮助我干农活、做家务、放羊,他们成绩都优异,但奈何家里穷。在我小的时候,重男轻女的思想太严重,家里经济条件又差,我当时是有机会读初中的,却没有人供读,我的母亲重男轻女,先紧着让我弟弟读书,加上我弟弟又遇到好的政策,顺利读完高中是一件很幸运的事。如果我不早早嫁人,也不至于这样;但话又说回来,没有婆家给我粮食,支持我读书,我连完小也读不到。我姐也很聪明,记性也好,也很爱学习,但我母亲的思想比较顽固,当时我家有个亲戚,想带着我和我姐去浑源县读中学,培养我俩,这样我家的日子就会宽松一点,但我母亲觉得自己的孩子就应该自己带,不让我们离开她。我的思想也比较固执,之前我考上正式老师的时候,公社也想任用我,但我当时一心想当老师,错过了机会,不过也收获了不一样的经历。

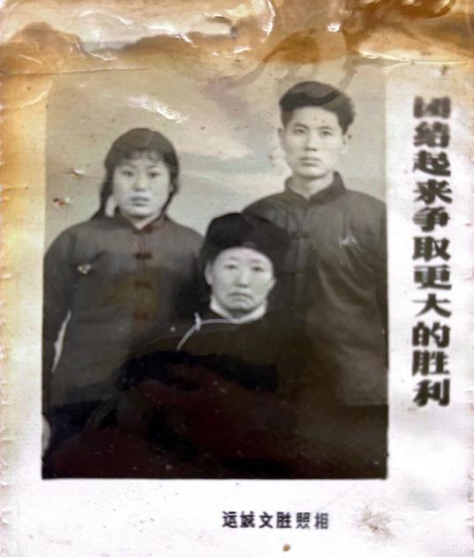

1969年,郭翠花母亲、弟弟和弟媳(二排)

我觉得我的弟弟就是靠知识改变命运的,他没有从小就结亲,在沙河镇读的初中,后来国家政策好,依靠教育优惠政策,国家承担他的学费,一个月给8元,让他读完了高中。他高中毕业之后,地质队去招人,会先紧着孤儿寡母的家庭,他既是高中生又是孤儿寡母,还是贫下中农,满足了全部的条件,就去了忻州市,成为一名工程师。我的同学里也有很多有出息的,有和我一样的教书先生,也有在铁路、法院等处上班的,或在县城里工作的。我“下放”回到村里后,村里人见我有文化,对我比较尊重,村里的男人也很敬重我,不觉得我只是一个女人,认为我看问题有深浅,有纠纷时首先会找我进行调解,虽然都是些小事。回望我这一生,也快潦草地结束了,年轻时穷,日子不好过,现在什么都好,就是身体状况差。

本文选摘自《不灭的薪火:40位乡村教师口述实录(1949—2024)》,胡洁主编,商务印书馆2024年12月出版。

还没有评论,来说两句吧...